污泥生玉蕊,君子寄清魂——《爱莲说》的精神内核与文化穿透力

周敦颐的《爱莲说》仅百二十余字,却如同一方澄澈的铜镜,既映出莲的冰清玉洁,更照见中国士人千年来的精神追求。这篇诞生于北宋理学初兴时期的小品文,绝非单纯的咏物之作,而是将草木之性、人格之境与哲学之思熔于一炉,以极简的笔墨构建起一座“君子人格”的文化丰碑,其精神光芒穿越千年,至今仍在中国人的精神世界里熠熠生辉。

一、谋篇之巧:以“对比”立骨,在取舍间显精神立场

《爱莲说》的开篇看似平淡,实则暗藏精妙的章法。周敦颐以“水陆草木之花,可爱者甚蕃”破题,先将视野拉向世间万千花草,为后文的“择爱”铺垫出广阔的背景;紧接着,他并未直接写莲,而是先引出两种极具文化符号意义的花——菊与牡丹,以“对比”为笔,在“他人之爱”与“吾之独爱”的张力中,凸显莲的独特品格,也确立自己的精神立场。

1. 菊:隐逸者的象征,与“避世”的距离

“晋陶渊明独爱菊”,短短一句,便勾连起东晋文人的精神底色。陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的诗句,早已将菊花与“隐逸”绑定——它开在秋霜之中,远离春的繁华、夏的热烈,恰如陶渊明厌倦官场黑暗后,退守田园、远离尘嚣的选择。周敦颐肯定菊花的高洁,却也暗示了其“避世”的特质:菊的可爱,在于它“逃离”了污浊的现实,以“独善其身”的姿态守护本心。

但周敦颐的精神追求,显然不止于“避世”。北宋理学的核心追求是“内圣外王”,既需内心澄澈,更需在现实中践行道义。因此,菊花的“隐逸”虽高洁,却少了一份“入世担当”的厚重——它如同一颗孤悬的星辰,虽明亮却不照人间;而周敦颐心中的君子,应当是“既能在污泥中扎根,又能向晴空绽放”的存在,这便为后文莲的出场埋下了伏笔。

2. 牡丹:富贵者的符号,与“媚俗”的划界

“自李唐来,世人甚爱牡丹”,一句“世人甚爱”,道尽了世俗的价值取向。唐代是牡丹的“盛世”,从武则天“令百花连夜放,唯有牡丹迟”的传说,到刘禹锡“唯有牡丹真国色,花开时节动京城”的咏叹,牡丹早已成为“富贵”“奢华”的代名词。它开得盛大、艳丽,迎合了世人对名利、虚荣的追逐——时人爱牡丹,爱的不是其本身的品性,而是它所象征的身份、地位与财富。

周敦颐对牡丹的态度,藏在“甚爱”二字的微妙语气中:他不直接批判,却以“世人”二字将其归为“大众选择”,与后文“予独爱莲”的“独”形成鲜明对比。牡丹的“媚俗”,恰是莲的“脱俗”的反面参照——如果说牡丹是“为他人眼中的富贵而开”,那么莲便是“为自我内心的澄澈而放”;前者是“向外求”的追逐,后者是“向内守”的坚守。

3. 莲:入世君子的化身,在“染”与“不染”间寻平衡

当菊的“隐逸”与牡丹的“媚俗”铺垫完毕,周敦颐终于道出核心——“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”。这一句堪称千古绝唱,既写出了莲的生长环境,更道尽了君子的精神处境:莲生于“淤泥”(象征污浊的现实),却不被污泥玷污;经“清涟”(象征外界的诱惑)洗涤,却不显得妖媚张扬。

这种“不染”与“不妖”的平衡,正是周敦颐对君子人格的核心定义:它既不同于菊花的“避世”——君子不逃避现实,而是主动扎根于“淤泥”般的复杂环境,以自身的品行影响周遭;也不同于牡丹的“媚俗”——君子不迎合世俗,即便身处诱惑之中,仍能保持本心的纯粹。正如北宋士大夫所追求的“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”,莲的生长姿态,恰是“入世而不沉沦,通达而不放纵”的精神写照。

二、描摹之妙:以“莲态”喻“人格”,将具象之美升华为精神之境

周敦颐对莲的描摹,绝非简单的“形”的刻画,而是每一笔都指向“人格”的隐喻。他从莲的生长形态、香气、姿态中,提炼出君子应有的品行、修养与尊严,将草木的“自然之性”与士人的“精神之境”完美融合,让“莲”成为“君子”的具象化身。

1. “中通外直,不蔓不枝”:君子的“端正之姿”

“中通外直”写莲的茎秆:内里中空,象征君子内心的“通达”——不固执、不狭隘,能明辨是非、接纳不同;外在挺直,象征君子品行的“端正”——不弯腰、不妥协,坚守道义、不随波逐流。这种“内通外直”的特质,恰是北宋理学所强调的“理”的体现:内心符合“天理”,故能通达;行为遵循“天理”,故能端正。

“不蔓不枝”则写莲的生长方式:不旁生藤蔓,不随意分枝,象征君子不攀附、不纠缠的操守。在封建官场中,“攀附权贵”“结党营私”是常见的生存之道,而周敦颐笔下的君子,却如莲一般,凭借自身的根系扎根,凭借自身的茎秆生长,不依赖他人、不依附权势,始终保持人格的独立。这种“不蔓不枝”的坚守,正是对“君子不党”传统的继承,也是对当时官场歪风的无声批判。

2. “香远益清”:君子的“修养之厚”

“香远益清”写莲的香气:它不似牡丹的浓香刺鼻,也不似桂花的甜香袭人,而是一种清淡的香气,却能穿透距离,越远越显醇厚。这种“清而远”的香气,恰是君子修养的隐喻——君子的德行,不是刻意炫耀的“外放”,而是内心沉淀后的“内蕴”;它不追求一时的惊艳,却能经得住时间的考验,如陈酒般愈发醇厚。

周敦颐身为理学先驱,主张“修养在于穷理”——通过探究“天理”,提升自身的道德境界。这种修养不是“装腔作势”的表面功夫,而是“发自内心”的自然流露:正如莲的香气,是从花瓣深处散发,而非人工喷洒;君子的德行,是从内心的澄澈中溢出,而非刻意表演。“香远益清”的背后,是“厚积薄发”的修养之道,也是“桃李不言,下自成蹊”的人格魅力。

3. “亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”:君子的“尊严之重”

“亭亭净植”写莲的姿态:它笔直地挺立在水中,不歪斜、不低垂,如同君子站立于世间,始终保持着挺拔的姿态;“净植”二字,既指莲的洁净,也指君子的“立身干净”——不与污浊同流合污,不做苟且之事。

而“可远观而不可亵玩焉”,则道出了君子的尊严:莲的美,是“庄重之美”,而非“取悦之美”;它让人忍不住远远欣赏,却不敢轻易靠近、随意玩弄。这种“不可亵玩”的特质,源于君子内心的自尊与对道义的敬畏——正如北宋士大夫“士可杀不可辱”的气节,君子可以贫穷、可以失意,却不能丧失尊严;可以与他人平等相交,却不能容忍被轻视、被冒犯。

周敦颐对莲的描摹,每一句都是“物”与“人”的呼应:莲的“中通外直”对应君子的“品行端正”,莲的“香远益清”对应君子的“修养深厚”,莲的“亭亭净植”对应君子的“人格尊严”。他将抽象的“君子人格”,转化为可感、可见、可赏的莲的形态,让读者在欣赏莲之美的同时,自然而然地领悟君子之德。

三、哲思之深:理学精神的诗意表达,士人群体的精神叩问

《爱莲说》诞生于北宋理学初兴的时代,周敦颐作为理学的开山鼻祖之一,其思想中早已融入“理”的哲思。这篇文章看似是“咏物”,实则是理学精神的诗意表达——莲的“不染”“不妖”,正是“存天理、去人欲”的具象化;而文末的三个反问,则是对士人群体精神走向的深刻叩问,让文章超越了个人情怀,成为对整个时代的精神反思。

1. 莲的“自然之性”:“天理”的具象化

在理学体系中,“天理”是宇宙的终极法则,也是人类道德的本源。周敦颐认为,“天理”存在于万物之中,而莲的生长形态,恰是“天理”的完美体现:莲生于淤泥却“不染”,是因为它遵循了自身的“天理”(本性),不受外界“人欲”(污浊)的干扰;莲经清涟而“不妖”,是因为它坚守了自身的“天理”,不被外界“人欲”(虚荣)所诱惑。

这种“顺天理而生长”的特质,正是周敦颐对君子的要求:君子应如莲一般,“存天理、灭人欲”——克制内心的私欲、贪婪、虚荣,遵循“仁义礼智信”的道德法则,在现实中践行“天理”。不同于后世对“存天理、灭人欲”的僵化解读,周敦颐笔下的“灭人欲”,并非否定所有欲望,而是指“克制超出天理范围的私欲”,正如莲不否定“生长”的欲望,却否定“被污泥玷污”的可能。

2. 文末的“三问”:士人群体的精神焦虑与坚守

文章结尾,周敦颐以三个反问收束全文,看似轻描淡写,实则字字千钧:“菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。”这三问,层层递进,既流露出自得于“知莲”的清醒,也藏着对世风的忧虑,更暗含着对士人群体的呼唤。

- “菊之爱,陶后鲜有闻”:陶渊明之后,爱菊的人越来越少,暗示着“隐逸”的精神在北宋已逐渐式微。随着科举制度的完善,士人多以“入世为官”为目标,“避世退守”的选择已不再主流——这既是时代的进步(士人更愿担当),也暗藏风险(若入世后被世俗同化,便会失去本心)。

- “莲之爱,同予者何人”:这是周敦颐对同道者的呼唤。他深知,在“世人甚爱牡丹”的时代,坚守“莲之爱”(君子之道)的人必然稀少,这句反问中,有“知音难觅”的孤独,更有“虽千万人吾往矣”的坚守——即便无人同行,他仍愿做那“独爱莲”的人,以自身的选择唤醒更多士人。

- “牡丹之爱,宜乎众矣”:这句看似平淡的感叹,实则是对世俗的批判。“宜乎众矣”四字,带着一丝无奈与惋惜——世人沉溺于富贵、虚荣,却遗忘了君子之道,这种“集体媚俗”的世风,正是周敦颐所忧虑的。他希望通过这篇文章,让士人们警醒:若人人都追逐“牡丹之爱”,则“天理”不存,道义不彰。

这三个反问,让《爱莲说》从“个人咏物”升华为“群体反思”,它不仅是周敦颐个人的精神宣言,更是对整个士人群体的精神叩问:在纷繁的世相中,你选择做“爱菊的隐逸者”,还是“爱牡丹的世俗者”,抑或是“爱莲的君子”?这一叩问,穿越千年,至今仍在每个中国人的心中回响。

四、传承之远:文化符号的建构与精神的当代回响

《爱莲说》之所以能成为千古名篇,不仅在于其文辞之美、哲思之深,更在于它成功建构了“莲=君子”的文化符号,将中国人对“君子人格”的追求,寄托在这一具体的草木之上。千年来,这朵“文化莲”不断被解读、被重构,却始终保持着清澈的精神内核,成为中国人精神世界里的“永恒白莲”。

1. 文学史上的“莲意象”:从“咏物”到“人格象征”

在《爱莲说》之前,莲虽也是文人笔下的常见意象(如汉乐府《江南》的“莲叶何田田”,李白的“清水出芙蓉,天然去雕饰”),但多停留在“描摹形态”或“寄托相思”的层面;而周敦颐首次将莲与“君子人格”深度绑定,赋予其“不染”“不妖”“中通外直”的精神内涵,让莲从“自然之花”升华为“文化之魂”。

此后,文人笔下的莲,多带着《爱莲说》的影子:朱熹笔下的莲“翠盖红妆锦绣乡,一番风雨断人肠。都将平日污泥恨,移向莲心一点香”,延续了“污泥生香”的意象;朱自清在《荷塘月色》中写“莲花是亭亭的舞女的裙”,虽不直接提及“君子”,却暗含着对“澄澈心境”的追求——《爱莲说》建构的“莲意象”,早已融入中国文学的血脉。

2. 当代社会的精神回响:在“浮躁”中守“本心”

如今,我们身处一个充满诱惑的时代,“牡丹之爱”(对名利、虚荣的追逐)依然是许多人的选择,而“莲之爱”(对本心、道义的坚守)则显得愈发珍贵。《爱莲说》的精神,恰为我们提供了一剂“清醒剂”——它提醒我们:

真正的君子,不是脱离现实的“隐士”,而是能在“污泥”般的复杂环境中保持本心的“行者”:如坚守岗位的基层干部,不被权力腐蚀;如专注科研的学者,不被名利诱惑;如诚信经营的商人,不被利益裹挟——他们都是当代的“爱莲者”,以自身的“不染”,照亮周遭的“污浊”。

真正的修养,不是“装腔作势”的表面功夫,而是“中通外直”的坦荡与“香远益清”的笃行:它不需要刻意炫耀,不需要他人认可,而是源于内心的澄澈与对道义的敬畏——正如莲的香气,无需宣传,自能远播;君子的德行,无需张扬,自能感染他人。

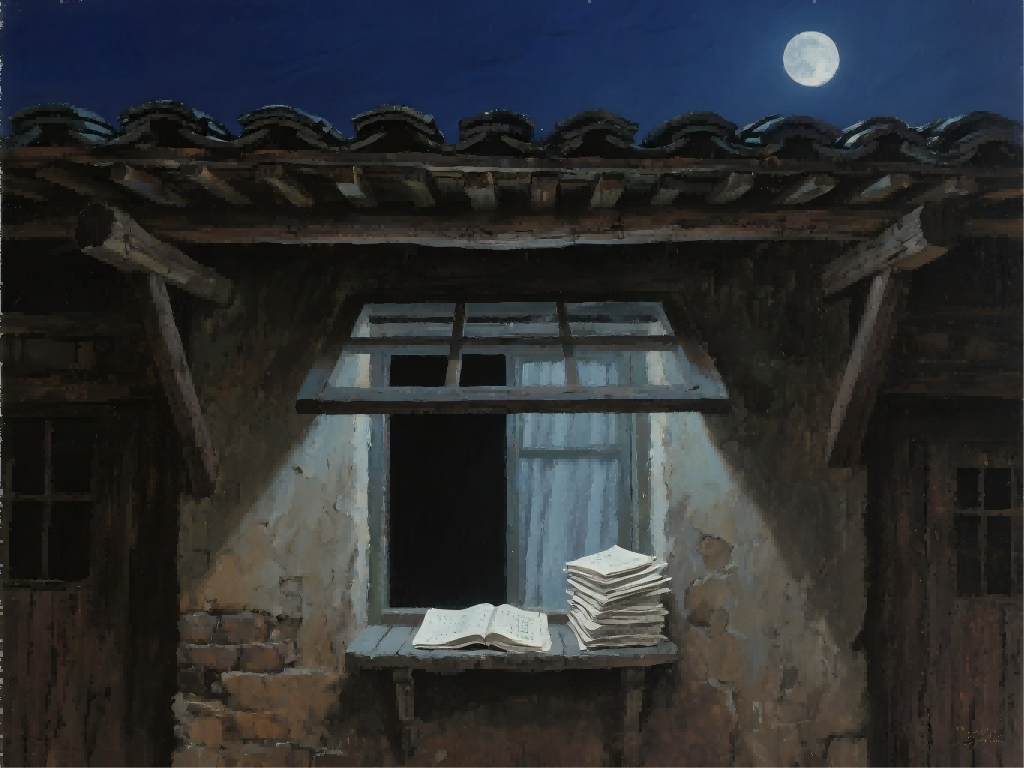

周敦颐的《爱莲说》,早已超越了一篇文章的范畴,它是一座“君子人格”的文化灯塔,也是一面照见本心的精神明镜。每当我们重读这篇短文,看到“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的句子时,便会想起:在这个纷繁的世界里,我们仍可以选择做一朵“莲”——扎根于现实的“污泥”,却向着理想的“晴空”绽放,以澄澈的本心,守一份君子的风骨。