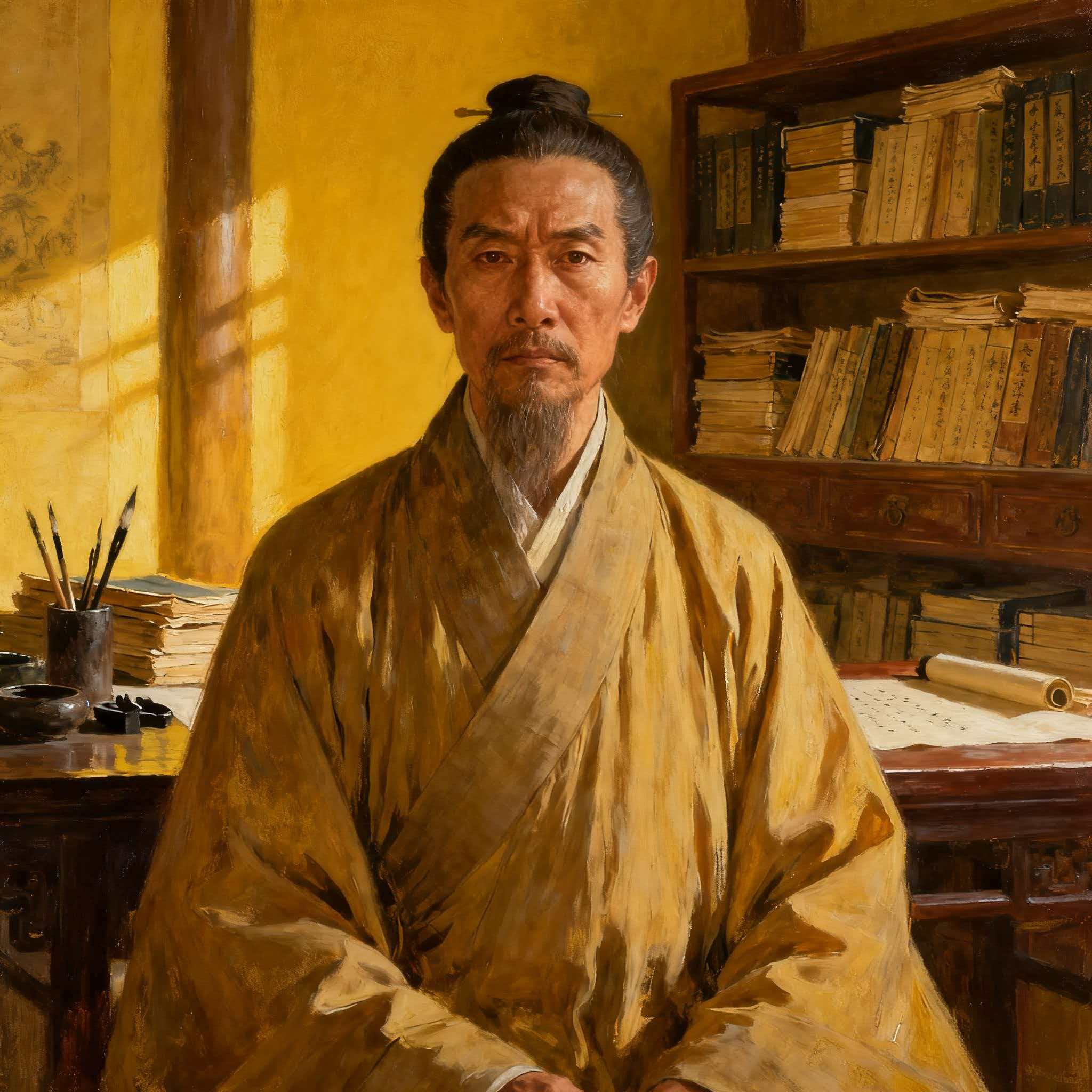

陈宣帝陈顼:承危局而兴邦,陷北伐而留憾的南朝英主

在南朝陈的短暂历史中,陈宣帝陈顼(xū)是一位承前启后却充满争议的君主。他接过兄长陈文帝留下的动荡基业,对内稳定政局、恢复民生,让陈朝国力一度达到顶峰;对外发动“太建北伐”,收复淮南失地,却因战略失误与兵力损耗,最终未能扭转南北朝对峙格局。他的统治,既是陈朝的“中兴之光”,也为后来陈后主的亡国埋下了伏笔。

## 从藩王到君主:蛰伏与崛起的权力之路

陈顼是陈朝开国皇帝陈霸先的侄子,陈文帝陈蒨(qiàn)的弟弟,生于梁武帝大同十年(544年)。他的早年命运与南朝的战乱紧密交织:侯景之乱时,他随家人辗转避难,后被西魏俘虏,在长安滞留长达十年(554-563年)。这段“质子”经历,让他见识了北方政权的强势,也磨练出隐忍、务实的性格。

永定三年(559年),陈霸先病逝,侄子陈蒨即位(陈文帝),陈顼才被西魏放回南朝。回到陈朝后,陈文帝对这位弟弟极为信任,先后封他为安成王、司空、骠骑大将军,让他参与朝政核心。但陈顼并未恃宠而骄,反而低调行事,暗中拉拢武将与宗室,积累政治资本。

天康元年(566年),陈文帝病逝,太子陈伯宗即位(陈废帝)。此时的陈伯宗年仅13岁,懦弱无能,朝政大权落入陈顼与宰相刘师知手中。面对“主少国疑”的局面,陈顼果断出手:

1. **清除政敌**:他设计诬陷刘师知“谋反”,将其处死,随后罢免了反对自己的大臣,独揽朝政;

2. **废立君主**:光大二年(568年),陈顼以“陈伯宗无帝王之德”为由,将其废为临海王,次年(569年)正式即位,改元“太建”,是为陈宣帝。

这场权力交接虽有“篡权”之嫌,却避免了陈朝陷入“宗室内乱”的危机——相较于年幼的陈伯宗,历经磨难的陈顼,显然更能应对陈朝内外的复杂局势。

## 内政:休养生息,奠定中兴之基

陈宣帝即位时,陈朝面临两大难题:一是经历多年战乱,江南地区经济凋敝,百姓流离失所;二是宗室、武将势力盘根错节,政局不稳定。为此,他推行了一系列务实的内政举措,让陈朝逐渐走向“中兴”:

### 1. 恢复经济,安抚民生

- **轻徭薄赋**:他下令减免全国一半租税,尤其对因战乱荒芜的土地,实行“免租三年”政策,鼓励农民垦荒;同时禁止地方官员“苛捐杂税”,严惩贪污扰民的官吏;

- **兴修水利**:重点修复了江南地区的陂塘、河渠(如吴兴塘、丹阳湖堤),改善灌溉条件,提高粮食产量。史载,太建年间(569-582年),江南地区“仓廪充实,百姓安居乐业”,人口数量也较之前有所增长。

### 2. 整顿吏治,稳定政局

- **重用贤臣**:陈宣帝摒弃“任人唯亲”,提拔了徐陵(文学家、政治家)、吴明彻(名将)等有能力的大臣,让他们分别负责文官选拔与军事训练;

- **抑制宗室**:他吸取南朝“宗室夺权”的教训,对手握兵权的宗室子弟进行“明升暗降”,将其调往京城任职,削弱地方宗室势力,避免内乱。

经过近十年的治理,陈朝国力显著提升——史称“太建之治”,这也是南朝陈最鼎盛的时期。此时的陈朝,不仅有能力应对北方政权的威胁,更具备了主动北伐的实力。

## 军事:太建北伐的辉煌与遗憾

陈宣帝在位期间,最大的军事行动便是“太建北伐”。这场北伐的背景,是北方政局的变动:北周与北齐长期混战,北齐国力衰退,内部矛盾尖锐(后主高纬荒淫无道),为陈朝收复失地提供了契机。

### 1. 北伐初期:势如破竹,收复淮南

太建五年(573年),陈宣帝任命吴明彻为北伐主帅,率领十万大军北上,目标是收复被北齐占领的淮南地区(今安徽、江苏北部)。此次北伐,陈军进展极为顺利:

- 吴明彻先是攻克秦郡(今江苏南京六合区),斩杀北齐守将王康德;

- 随后连下寿阳、合肥、钟离等重镇,仅用一年时间,便收复了淮南全部失地,将陈朝疆域向北推进至淮河沿岸;

- 北齐军队屡战屡败,甚至出现“士兵逃亡、将领投降”的局面,陈军声威震动北方。

淮南的收复,是陈朝建立以来最大的军事胜利——不仅洗刷了南朝多年的“失地之耻”,更让陈朝获得了抵御北方政权的“战略屏障”。此时的陈宣帝,声望达到顶峰,甚至有大臣建议他“乘胜北上,一统中原”。

### 2. 北伐后期:战略失误,功亏一篑

然而,陈宣帝并未见好就收,反而在太建九年(577年)做出了一个致命决策:继续北伐,攻打北周(此前北周已灭北齐,统一北方)。此时的局势已发生根本变化——北周国力远胜北齐,且军纪严明,陈军此前的优势荡然无存。

更关键的是,陈宣帝在北伐后期犯了两大战略错误:

- **误判形势**:他认为北周灭北齐后“国力空虚”,却忽视了北周早已做好应对陈军的准备;

- **用人不当**:此时吴明彻已年老多病,陈宣帝却仍让他担任主帅,导致陈军指挥出现失误。

太建十年(578年),陈军与北周军在彭城(今江苏徐州)展开决战。结果陈军大败,主帅吴明彻被俘,十万大军几乎全军覆没。这场惨败,让陈朝不仅失去了此前收复的淮南失地,更耗尽了多年积累的军事力量——从此,陈朝由盛转衰,再也无力与北方政权抗衡。

## 晚年与遗产:盛极而衰的遗憾

太建北伐失败后,陈宣帝身心俱疲,晚年逐渐沉迷于酒色,朝政也开始出现混乱。太建十四年(582年),陈宣帝病逝,享年39岁,太子陈叔宝即位(陈后主)。

陈宣帝的一生,是南朝陈“由兴到衰”的缩影。他的功绩与遗憾,深刻影响了陈朝的命运:

- **功绩**:他稳定了陈朝政局,开创“太建之治”,让江南地区经济得以恢复;太建北伐初期的胜利,也为南朝保留了最后的尊严;

- **遗憾**:他晚年的战略失误,导致北伐惨败,耗尽了陈朝国力;同时,他未能及时解决“继承人问题”——陈后主荒淫无道,最终在祯明三年(589年)被隋朝所灭,南朝历史就此终结。

客观而言,陈宣帝并非“昏君”,而是一位“有作为却有局限”的君主。他在南朝末年的乱世中,试图以一己之力挽救陈朝的命运,却因时代局限与战略失误,最终未能实现“一统天下”的抱负。他的统治,既是南朝最后的“中兴之光”,也为这段动荡的历史,留下了无尽的遗憾。

在南朝陈的短暂历史中,陈宣帝陈顼(xū)是一位承前启后却充满争议的君主。他接过兄长陈文帝留下的动荡基业,对内稳定政局、恢复民生,让陈朝国力一度达到顶峰;对外发动“太建北伐”,收复淮南失地,却因战略失误与兵力损耗,最终未能扭转南北朝对峙格局。他的统治,既是陈朝的“中兴之光”,也为后来陈后主的亡国埋下了伏笔。

## 从藩王到君主:蛰伏与崛起的权力之路

陈顼是陈朝开国皇帝陈霸先的侄子,陈文帝陈蒨(qiàn)的弟弟,生于梁武帝大同十年(544年)。他的早年命运与南朝的战乱紧密交织:侯景之乱时,他随家人辗转避难,后被西魏俘虏,在长安滞留长达十年(554-563年)。这段“质子”经历,让他见识了北方政权的强势,也磨练出隐忍、务实的性格。

永定三年(559年),陈霸先病逝,侄子陈蒨即位(陈文帝),陈顼才被西魏放回南朝。回到陈朝后,陈文帝对这位弟弟极为信任,先后封他为安成王、司空、骠骑大将军,让他参与朝政核心。但陈顼并未恃宠而骄,反而低调行事,暗中拉拢武将与宗室,积累政治资本。

天康元年(566年),陈文帝病逝,太子陈伯宗即位(陈废帝)。此时的陈伯宗年仅13岁,懦弱无能,朝政大权落入陈顼与宰相刘师知手中。面对“主少国疑”的局面,陈顼果断出手:

1. **清除政敌**:他设计诬陷刘师知“谋反”,将其处死,随后罢免了反对自己的大臣,独揽朝政;

2. **废立君主**:光大二年(568年),陈顼以“陈伯宗无帝王之德”为由,将其废为临海王,次年(569年)正式即位,改元“太建”,是为陈宣帝。

这场权力交接虽有“篡权”之嫌,却避免了陈朝陷入“宗室内乱”的危机——相较于年幼的陈伯宗,历经磨难的陈顼,显然更能应对陈朝内外的复杂局势。

## 内政:休养生息,奠定中兴之基

陈宣帝即位时,陈朝面临两大难题:一是经历多年战乱,江南地区经济凋敝,百姓流离失所;二是宗室、武将势力盘根错节,政局不稳定。为此,他推行了一系列务实的内政举措,让陈朝逐渐走向“中兴”:

### 1. 恢复经济,安抚民生

- **轻徭薄赋**:他下令减免全国一半租税,尤其对因战乱荒芜的土地,实行“免租三年”政策,鼓励农民垦荒;同时禁止地方官员“苛捐杂税”,严惩贪污扰民的官吏;

- **兴修水利**:重点修复了江南地区的陂塘、河渠(如吴兴塘、丹阳湖堤),改善灌溉条件,提高粮食产量。史载,太建年间(569-582年),江南地区“仓廪充实,百姓安居乐业”,人口数量也较之前有所增长。

### 2. 整顿吏治,稳定政局

- **重用贤臣**:陈宣帝摒弃“任人唯亲”,提拔了徐陵(文学家、政治家)、吴明彻(名将)等有能力的大臣,让他们分别负责文官选拔与军事训练;

- **抑制宗室**:他吸取南朝“宗室夺权”的教训,对手握兵权的宗室子弟进行“明升暗降”,将其调往京城任职,削弱地方宗室势力,避免内乱。

经过近十年的治理,陈朝国力显著提升——史称“太建之治”,这也是南朝陈最鼎盛的时期。此时的陈朝,不仅有能力应对北方政权的威胁,更具备了主动北伐的实力。

## 军事:太建北伐的辉煌与遗憾

陈宣帝在位期间,最大的军事行动便是“太建北伐”。这场北伐的背景,是北方政局的变动:北周与北齐长期混战,北齐国力衰退,内部矛盾尖锐(后主高纬荒淫无道),为陈朝收复失地提供了契机。

### 1. 北伐初期:势如破竹,收复淮南

太建五年(573年),陈宣帝任命吴明彻为北伐主帅,率领十万大军北上,目标是收复被北齐占领的淮南地区(今安徽、江苏北部)。此次北伐,陈军进展极为顺利:

- 吴明彻先是攻克秦郡(今江苏南京六合区),斩杀北齐守将王康德;

- 随后连下寿阳、合肥、钟离等重镇,仅用一年时间,便收复了淮南全部失地,将陈朝疆域向北推进至淮河沿岸;

- 北齐军队屡战屡败,甚至出现“士兵逃亡、将领投降”的局面,陈军声威震动北方。

淮南的收复,是陈朝建立以来最大的军事胜利——不仅洗刷了南朝多年的“失地之耻”,更让陈朝获得了抵御北方政权的“战略屏障”。此时的陈宣帝,声望达到顶峰,甚至有大臣建议他“乘胜北上,一统中原”。

### 2. 北伐后期:战略失误,功亏一篑

然而,陈宣帝并未见好就收,反而在太建九年(577年)做出了一个致命决策:继续北伐,攻打北周(此前北周已灭北齐,统一北方)。此时的局势已发生根本变化——北周国力远胜北齐,且军纪严明,陈军此前的优势荡然无存。

更关键的是,陈宣帝在北伐后期犯了两大战略错误:

- **误判形势**:他认为北周灭北齐后“国力空虚”,却忽视了北周早已做好应对陈军的准备;

- **用人不当**:此时吴明彻已年老多病,陈宣帝却仍让他担任主帅,导致陈军指挥出现失误。

太建十年(578年),陈军与北周军在彭城(今江苏徐州)展开决战。结果陈军大败,主帅吴明彻被俘,十万大军几乎全军覆没。这场惨败,让陈朝不仅失去了此前收复的淮南失地,更耗尽了多年积累的军事力量——从此,陈朝由盛转衰,再也无力与北方政权抗衡。

## 晚年与遗产:盛极而衰的遗憾

太建北伐失败后,陈宣帝身心俱疲,晚年逐渐沉迷于酒色,朝政也开始出现混乱。太建十四年(582年),陈宣帝病逝,享年39岁,太子陈叔宝即位(陈后主)。

陈宣帝的一生,是南朝陈“由兴到衰”的缩影。他的功绩与遗憾,深刻影响了陈朝的命运:

- **功绩**:他稳定了陈朝政局,开创“太建之治”,让江南地区经济得以恢复;太建北伐初期的胜利,也为南朝保留了最后的尊严;

- **遗憾**:他晚年的战略失误,导致北伐惨败,耗尽了陈朝国力;同时,他未能及时解决“继承人问题”——陈后主荒淫无道,最终在祯明三年(589年)被隋朝所灭,南朝历史就此终结。

客观而言,陈宣帝并非“昏君”,而是一位“有作为却有局限”的君主。他在南朝末年的乱世中,试图以一己之力挽救陈朝的命运,却因时代局限与战略失误,最终未能实现“一统天下”的抱负。他的统治,既是南朝最后的“中兴之光”,也为这段动荡的历史,留下了无尽的遗憾。