银河系:人类文明的恒星摇篮与宇宙演化的缩影

当夜幕降临,北半球的人们抬头仰望,总能看到一条横贯天际的银色光带,如同宇宙织就的丝带——这便是我们赖以生存的恒星系统“银河系”。它不是宇宙中唯一的星系,却是人类文明的“诞生地”、行星的“栖息地”,更是我们探索宇宙的“第一扇窗”。这个直径约10万光年、包含1000亿至4000亿颗恒星的棒旋星系,在宇宙中已旋转了130亿年,每一颗恒星的闪烁、每一片星云的弥散,都藏着恒星演化、行星形成乃至生命起源的密码。

### 一、银河系的“立体结构”:三层嵌套的恒星王国

若能跳出银河系,从数百万光年外的宇宙空间俯瞰,我们会看到一个层次分明的“立体结构”——银核、银盘、银晕如同嵌套的圆环,共同构成了这个庞大的恒星系统,每一层都有独特的天体分布与物理特性。

#### 1. 银核:银河系的“引力心脏”

银核是银河系的中心区域,直径约1万光年,厚度约2万光年,如同恒星王国的“心脏”,以极强的引力维系着整个星系的稳定。这里的恒星密度达到了惊人的“每立方光年数百万颗”,是太阳系附近恒星密度(每立方光年0.1颗)的数百万倍——在银核区域,夜空会被无数恒星照亮,亮度堪比地球上的白天。

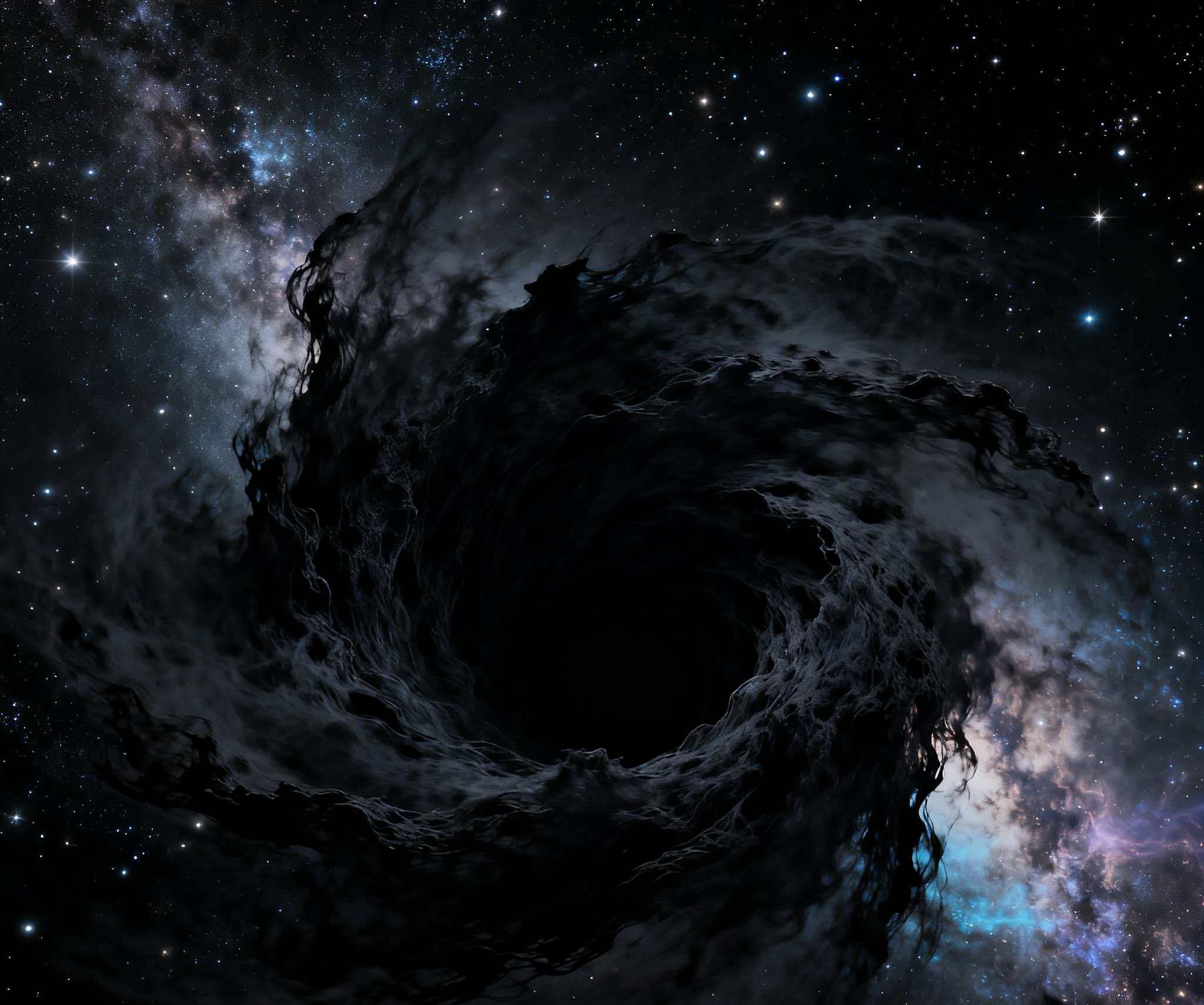

银核的核心,隐藏着银河系最神秘的天体——**人马座A***(Sgr A*),一颗质量约为太阳400万倍的超大质量黑洞。它不发光,但通过观测周围恒星的运动轨迹(如一颗名为S2的恒星,以1600公里/秒的速度绕人马座A*旋转,周期仅16年),天文学家确认了它的存在。这个黑洞不会“吞噬”整个银河系,反而像“引力锚点”,让银核区域的恒星有序运转;同时,它偶尔会吞噬周围的气体云,释放出强烈的X射线与无线电波,成为银河系中最活跃的“宇宙灯塔”。

#### 2. 银盘:银河系的“主体骨架”

银盘是银河系的主体部分,直径约10万光年,平均厚度仅1000-2000光年(中心区域厚度可达3000光年),像一张巨大的“薄饼”悬浮在宇宙中。它是银河系最“热闹”的区域,90%的恒星、几乎所有的星云(如猎户座星云、鹰状星云)、星际气体与尘埃都集中在这里,也是银河系“旋臂结构”的所在地。

从银核延伸出的4条主要旋臂,如同“薄饼”上的螺旋纹路,分别是**英仙臂**、**猎户臂**、**人马臂**和**船底-盾牌臂**——这些旋臂并非“固定的物质带”,而是恒星形成的“密集区”:星际气体与尘埃在旋臂中聚集,引力坍缩形成新恒星,而恒星会以稍快的速度穿过旋臂,让旋臂始终保持“螺旋形态”。我们的太阳系,便位于猎户臂的“边缘地带”,距离银核约2.6万光年,恰好处在银河系的“宜居区域”——这里恒星密度适中,既避免了银核强辐射的威胁,也减少了超新星爆发的频繁冲击。

#### 3. 银晕:银河系的“隐形外套”

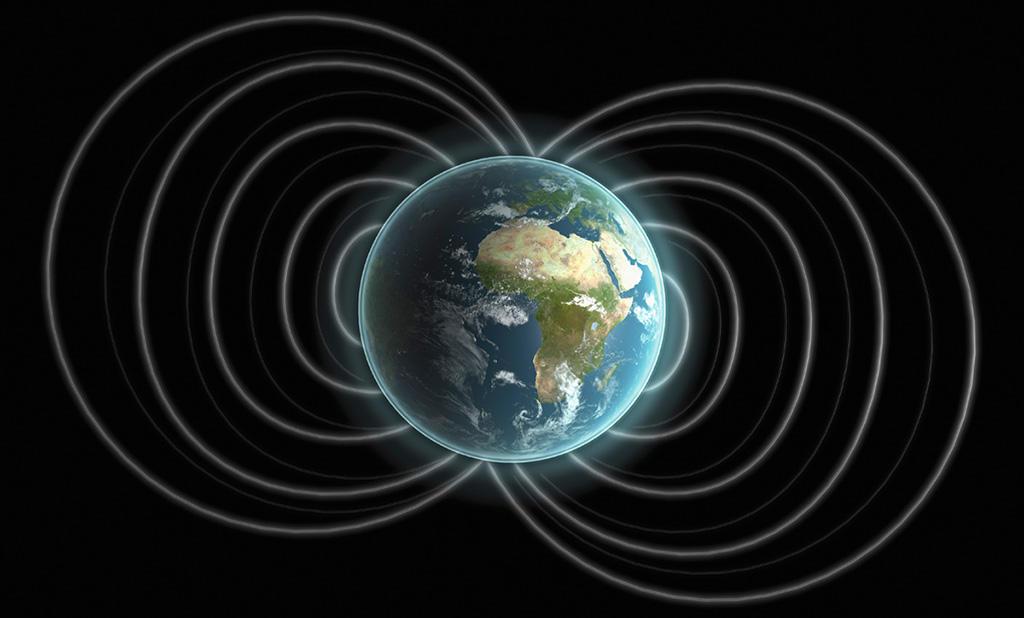

银晕是包裹在银盘外围的球形区域,直径约18万光年,物质密度极低(仅为银盘的万分之一),却占据了银河系总质量的80%以上——这其中,90%以上是“暗物质”,剩下的则是老年恒星与球状星团。

暗物质是银晕的“核心成分”,它无法与光发生相互作用(因此无法直接观测),但能通过引力影响天体运动:如果没有暗物质,银河系外围的恒星会因旋转速度过快而脱离星系;正是暗物质的“引力束缚”,让银河系保持着稳定的球形结构。而银晕中的球状星团,是银河系中最古老的天体之一(年龄约120-130亿年),由数十万颗老年恒星组成,如同“化石”般记录着银河系早期的演化历史。

### 二、银河系的“生命史”:130亿年的恒星循环

银河系的诞生,几乎与宇宙早期演化同步。约130亿年前,宇宙大爆炸后仅8亿年,一片直径超10万光年的原始气体云(主要由75%的氢和25%的氦组成)在引力作用下坍缩,逐渐形成了银河系的“雏形”——最初的银河系可能是一个不规则星系,通过不断吞噬周围的小星系(“星系并合”),逐渐成长为今天的棒旋星系。

#### 1. 恒星的“三代更替”

银河系的演化,本质是“恒星诞生与死亡”的循环,每一代恒星都在为下一代“铺路”:

- **第一代恒星(第三星族恒星)**:诞生于银河系早期的原始气体云中,不含重元素(除氢和氦外,其他元素占比几乎为0)。它们质量巨大(是太阳的数十至数百倍),核反应剧烈,寿命仅数百万年(太阳寿命约100亿年)。死亡时,它们以超新星爆发的方式,将碳、氧、氮、铁等重元素抛向星际空间——这些“星尘”是后续行星与生命形成的关键。

- **第二代恒星(第二星族恒星)**:由含少量重元素的星际气体云形成,质量适中,寿命可达数十亿年。它们继续通过恒星风与超新星爆发,向宇宙中补充更多重元素,为第三代恒星的诞生积累“原料”。

- **第三代恒星(第一星族恒星)**:我们的太阳便是典型代表,约46亿年前诞生于猎户臂的一片气体云(含2%的重元素)。这类恒星含有丰富的重元素,不仅能形成恒星本身,还能在周围形成岩石行星(如地球)、小行星等天体——正是这些重元素,构成了生命的“基石”(如人体中的碳、铁、钙等元素,都来自恒星的“馈赠”)。

如今,银河系中仍有大量恒星在“孕育”:银盘的旋臂区域(如猎户座星云),星际气体与尘埃在引力作用下坍缩,不断形成新的恒星;而老年恒星则会在生命末期演化成白矮星(如太阳的最终归宿)、中子星,甚至黑洞,将更多重元素送回星际空间,为下一轮恒星诞生“蓄力”——这种“恒星循环”,让银河系始终保持着“活力”。

#### 2. 太阳系的“银河系生存法则”

太阳系位于银河系猎户臂的“边缘地带”,这个位置看似“偏僻”,却是生命演化的“黄金区域”:

- **安全的辐射环境**:银核区域存在强烈的紫外线与X射线辐射,会摧毁行星大气层;而太阳系远离银核,辐射强度低,为地球生命提供了“防护盾”。

- **稳定的恒星密度**:银盘中心区域恒星密集,超新星爆发频繁,可能会破坏行星生态;而太阳系周围恒星稀疏(最近的比邻星距离约4.2光年),遭遇天体撞击的概率极低。

- **同步的旋转速度**:银河系的“差异旋转”(银核快、外围慢)使得旋臂以特定速度传播,而太阳系的旋转速度(约220公里/秒)恰好与旋臂传播速度相近,让我们得以长期停留在猎户臂中,避免了因“穿越旋臂”而遭遇密集星际物质冲击的风险。

自太阳诞生以来,它已带着太阳系围绕银核旋转了约20圈(每圈2.25亿年,称为“银河年”)。在这20个银河年里,太阳系见证了银河系的无数变化:新恒星的诞生、老年恒星的死亡、小星系的并入……而地球生命,也在这稳定的环境中,从单细胞生物演化成了智慧文明。

### 三、银河系的“邻居与未来”:碰撞、融合与永恒旋转

银河系并非“孤立存在”,它与周围的数十个小星系共同组成了“本星系群”(直径约1000万光年),其中最大的邻居是**仙女座星系**(M31)——一个直径约22万光年、包含1万亿颗恒星的棒旋星系,距离银河系约250万光年,也是人类肉眼可见的最遥远天体之一。

#### 1. 40亿年后的“星系碰撞”

天文学家通过观测仙女座星系的光谱发现,它正以约110公里/秒的速度向银河系靠近,预计约40亿年后,两个星系将发生“碰撞”。但这种“碰撞”并非我们想象中的“天体撞击”——恒星间的距离极其遥远(太阳与最近恒星的距离,相当于两个网球在地球直径的距离上),因此,两颗恒星直接相撞的概率几乎为零。

实际上,星系碰撞更像是一场“温柔的融合”:两个星系的引力会相互拉扯,银盘结构可能被破坏,旋臂消失,最终合并成一个更大的“椭圆星系”(天文学家称之为“银河-仙女座星系”)。在此过程中,太阳系可能会被引力甩到新星系的外围,但地球与生命大概率不会受到直接影响——届时,地球上的人类(如果存在)将看到夜空中出现一个“双星系”的壮观景象,无数恒星在宇宙中重新排列。

#### 2. 银河系的“长远未来”

即便与仙女座星系合并,银河系的“核心特征”仍将延续:两个星系中心的超大质量黑洞会在引力作用下逐渐靠近,最终合并成一个质量更大的黑洞(约为太阳的1亿倍),成为新星系的“引力核心”;恒星的诞生与死亡循环会继续,星际物质会不断孕育新的恒星;暗物质仍将维系着星系的稳定结构。

从更长远的角度看,随着宇宙的加速膨胀(由暗能量推动),本星系群之外的其他星系会逐渐远离我们,最终超出可见宇宙的范围。而银河系与仙女座星系合并后的新星系,将与本星系群中的其他小星系(如大麦哲伦云、小麦哲伦云)继续融合,成为宇宙中一个“孤立的星系岛”。但只要恒星的循环不停止,银河系的“生命”就不会终结——它将在宇宙中继续旋转数百亿年,直到最后一颗恒星熄灭。

### 四、人类对银河系的“探索之旅”:从传说到科学

人类对银河系的认知,经历了从神话传说到科学探测的漫长跨越,每一步都凝聚着对宇宙的好奇与探索精神:

- **古代的“天河想象”**:中国古代称银河为“天河”“银汉”,流传着“牛郎织女”的传说;古希腊人认为银河是宙斯妻子赫拉的乳汁所化,称之为“Milky Way”(牛奶路)——这些传说,是人类对银河最朴素的认知。

- **望远镜时代的突破**:1610年,伽利略用自制望远镜观测银河,首次发现它由无数恒星组成,打破了“银河是单一天体”的认知;1785年,英国天文学家威廉·赫歇尔通过统计恒星数量,绘制出人类第一张银河系结构图,首次提出银河系是一个“圆盘状”系统。

- **现代的“精准测绘”**:2013年,欧洲空间局发射“盖亚卫星”,通过观测10亿颗恒星的位置、距离与运动轨迹,绘制出最精确的银河系三维地图,让我们首次看清了银河系的棒旋结构与暗物质分布;2022年,天文学家通过“事件视界望远镜”(EHT),拍摄到银河系中心人马座A*的黑洞图像,证实了超大质量黑洞的存在。

如今,人类对银河系的探索仍在继续:“詹姆斯·韦伯望远镜”正在观测银河系中最古老的恒星,试图还原银河系早期的演化历史;“中国空间站巡天空间望远镜”计划对银河系进行全景观测,寻找更多系外行星与宜居星球;天文学家还在通过探测星际介质、研究暗物质分布,试图解开银河系形成的“终极密码”。

银河系,这个包含着数千亿颗恒星的“恒星家园”,不仅是人类文明的摇篮,更是宇宙演化的“活化石”。它的旋转,见证了宇宙的百亿年时光;它的恒星循环,孕育了生命的“物质基础”;它的未来,承载着人类对宇宙的无限遐想。对银河系的探索,不仅是为了了解“我们来自哪里”,更是为了寻找“我们在宇宙中的位置”——在这片璀璨的星海中,我们既是渺小的尘埃,也是探索宇宙的“眼睛”,而银河系的故事,仍在等待我们书写更多的篇章。