木星:太阳系的“气态巨人”与宇宙演化的关键密码

在太阳系的行星家族中,木星是无可争议的“巨无霸”——它占据了行星总质量的70%以上,以磅礴的气态身躯、剧烈的大气活动和庞大的卫星系统,成为人类探索宇宙起源与行星演化的重要窗口。从伽利略首次用望远镜观测到它的四颗卫星,到“朱诺号”探测器深入其磁场腹地,木星始终以独特的魅力,牵引着人类对宇宙的好奇。

一、核心特征:太阳系的“质量担当”与“自转冠军”

木星的“巨人”属性,从基础物理数据中便能直观体现,其特性不仅远超类地行星,更深刻影响着太阳系的引力平衡。

- **体积与质量:碾压级的存在**

木星直径约13.9万公里,是地球的11.2倍,若将地球比作一颗弹珠,木星则相当于一个篮球;其质量约为1.9×10²⁷千克(约1900万亿亿吨),是地球的318倍,更是超过了太阳系其他7颗行星、矮行星、小行星等所有天体质量总和的2.5倍。由于质量巨大,木星的引力场极强,甚至能“干扰”小行星和彗星的轨道,被科学家称为太阳系内侧行星(包括地球)的“引力屏障”,减少了小天体撞击内行星的概率。

- **物质构成:“失败的恒星”?**

与地球、火星等固态类地行星不同,木星没有明确的固态表面,属于“气态巨行星”(更准确地说是“液态金属氢行星”)。其大气层以氢(约75%,按质量计)和氦(约24%)为主,与太阳的元素构成高度相似——太阳氢占73%、氦占25%,因此木星常被称为“失败的恒星”(因质量未达到引发氢核聚变的临界值,无法像太阳一样发光发热)。

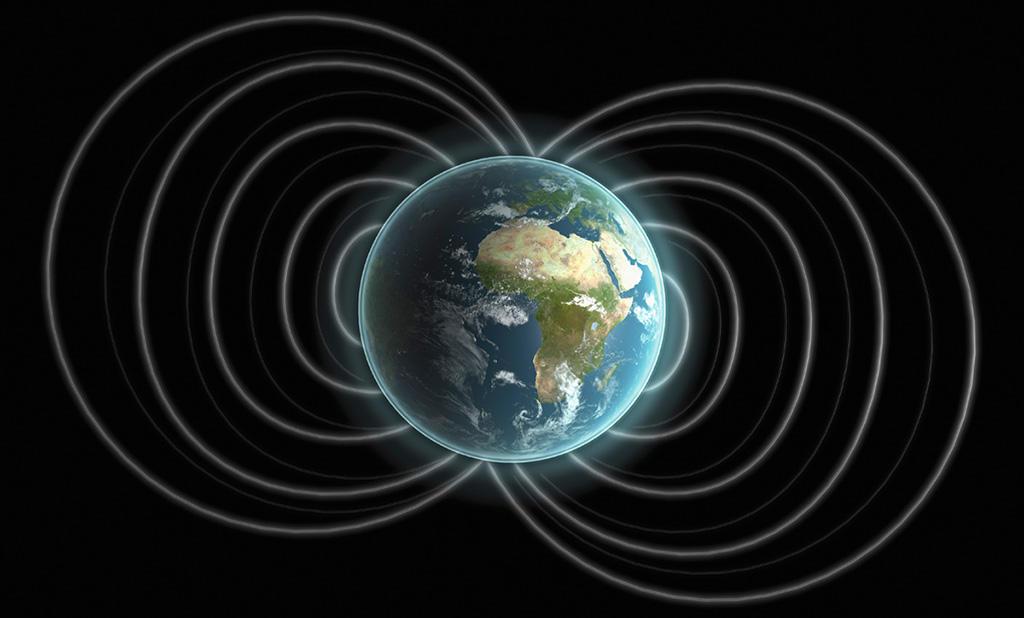

从大气层向内部深入,随着压力递增(核心压力可达地球大气压的3000万倍),氢会从气态逐渐转变为液态,再到“液态金属氢”状态(具有导电性,是木星强磁场的主要来源);最核心区域可能是一个由岩石(硅、铁等)和冰(水、氨、甲烷冰)组成的致密核,直径约为地球的1-2倍,温度高达3万-4万摄氏度,比太阳表面温度(约5500℃)还高。

- **自转速度:太阳系“最快选手”**

木星是太阳系自转最快的行星,赤道区域自转周期仅约9小时50分钟,两极区域因气态身躯的“柔性”,自转周期稍慢(约9小时56分钟),这种“差速自转”导致木星大气被剧烈拉伸,形成了赤道区域明显隆起的扁球体形态——其赤道直径比两极直径约长9275公里,是太阳系中“最扁”的行星之一。

二、标志性景观:太阳系最剧烈的大气与“低调”光环

木星的表面并非平静的气态,而是一个持续上演极端天气的“风暴剧场”,其独特的视觉特征,是大气运动的直观体现。

- **大红斑:300年不熄的“超级风暴”**

大红斑是木星最著名的标志,也是人类观测历史最悠久的天体风暴——自1665年天文学家卡西尼首次记录以来,它已持续存在了至少350年(有研究认为其寿命可能超过千年)。这个风暴的直径曾达到4万公里,可同时容纳3个地球,如今虽缩小至约1.5万公里(仍能容纳1个多地球),但威力丝毫未减:风暴中心风速可达每小时600公里,是地球上超强台风(风速约250公里/小时)的2.4倍,且风暴顶部比周围大气高出约8公里,形成明显的“凸起”。

大红斑的红色来源至今尚未完全确定,主流观点认为,是风暴下方的有机化合物(如磷化物、硫化物)被剧烈气流卷至高空,在太阳辐射作用下氧化,形成了红色色素;而它“长寿”的原因,则与木星大气的能量循环、以及没有固态表面摩擦消耗风暴能量有关。

- **条纹云层:色彩背后的气流对流**

木星表面明暗交替的“条纹”,是其大气对流的直接结果:明亮的区域被称为“区”(Zones),是上升的暖气流区域,温度较低(约-150℃),主要由氨冰晶构成,呈现白色或浅黄色;深色的区域被称为“带”(Belts),是下沉的冷气流区域,温度稍高(约-120℃),气流将下方较深、含杂质(如碳、硫化合物)的大气带至表层,因此呈现棕色或深褐色。

这些条纹并非固定不变,而是会随大气运动收缩、扩张甚至合并——例如2019年,木星南半球的一条深色“南赤道带”曾短暂消失,后又在2020年重新出现,这种变化反映了木星内部能量释放的动态过程。

- **行星光环:暗弱却重要的“碎片带”**

提起行星光环,人们首先想到的是土星,但木星也拥有自己的光环系统,只是因亮度极低(仅为土星环的百万分之一),直到1979年“旅行者1号”探测器飞掠时才被发现。木星环主要由三部分组成:

- 内侧的“ halo 环”(晕环):最靠近木星的部分,呈弥散的圆环,半径约9.2万-12.2万公里,由细小的尘埃颗粒(直径小于1微米)组成,因受木星磁场影响而扩散;

- 中间的“ main 环”(主环):最亮的部分,半径约12.2万-12.9万公里,宽度仅约6500公里,由较大的岩石碎片(直径几厘米至几十米)构成,其物质来源被认为是木星内侧两颗小卫星——木卫十六(Metis)和木卫十五(Adrastea),卫星表面受陨石撞击后脱落的碎片,被木星引力捕获形成主环;

- 外侧的“ gossamer 环”(薄纱环):由三部分组成,分别对应木卫五(Amalthea)和木卫十四(Thebe)的轨道,物质同样来自这两颗卫星的碎片,因颗粒细小、分布稀疏,呈现“薄纱”般的透明质感。

三、卫星家族:太阳系的“小太阳系”与地外生命候选地

木星拥有至少95颗已确认的卫星(截至2024年5月,仍有新卫星在被发现),数量居太阳系行星之首,这些卫星大小不一、特征各异,形成了一个结构完整的“卫星系统”,被科学家称为“小太阳系”,其中最具研究价值的是“伽利略卫星”和几颗小型卫星。

- **伽利略卫星:木星的“四大金刚”**

1610年,伽利略通过自制望远镜发现了木星的四颗最大卫星——木卫一(Io)、木卫二(Europa)、木卫三(Ganymede)、木卫四(Callisto),这一发现首次证明了“并非所有天体都围绕地球旋转”,为哥白尼的“日心说”提供了关键证据,因此这四颗卫星被命名为“伽利略卫星”。

1. **木卫一(Io):太阳系最“暴躁”的天体**

木卫一直径约3642公里,与月球大小相近,却是太阳系中火山活动最频繁的天体——表面遍布着400多座活火山,其中一些火山喷发高度可达300公里,喷出的岩浆温度高达1600℃,是地球火山岩浆温度(约1000℃)的1.6倍。其火山活动的能量来源,是木星与木卫二、木卫三的“潮汐锁定”效应:三颗卫星的轨道共振(木卫一公转2圈、木卫二公转1圈,木卫三公转4圈),使木卫一受到的引力不断变化,内部岩石被反复拉伸、摩擦,产生持续的热能,进而引发剧烈火山活动。

木卫一表面还覆盖着一层由火山喷发物形成的硫磺化合物,因此呈现出黄、橙、红等鲜艳色彩,是太阳系中“颜色最丰富”的天体之一。

2. **木卫二(Europa):太阳系地外生命的“头号候选”**

木卫二直径约3122公里,比月球略小,其表面覆盖着一层厚约10-30公里的冰层,冰层下被认为存在一个深度约100公里的液态海洋(水量约为地球海洋总水量的2倍)。这个海洋之所以能保持液态,一方面是木星的潮汐加热提供能量,另一方面冰层的保温作用阻止了热量散失。

液态水、能量来源(潮汐加热)、以及冰层下可能存在的岩石核心(能提供化学元素),使木卫二满足了生命存在的三大基本条件——因此它被NASA、欧空局等机构列为“太阳系地外生命探索的重点目标”。目前,NASA正推进“欧罗巴快船”(Europa Clipper)任务,计划于2024年发射探测器,多次飞掠木卫二,通过冰层穿透雷达探测海洋深度,分析表面物质成分,为未来的“冰下探测器”铺路。

3. **木卫三(Ganymede):太阳系最大的卫星**

木卫三直径约5262公里,不仅是木星最大的卫星,更是太阳系所有卫星中体积最大的——甚至超过了行星水星(直径约4880公里)。它的结构分为三层:表层是厚约150公里的冰层,中间是深度约800公里的液态海洋,核心是由岩石和铁构成的固态核。

木卫三还有一个独特特征:拥有自己的磁场(是太阳系中唯一拥有固有磁场的卫星),其磁场与木星磁场相互作用,在两极区域形成了“极光”,这一现象证明了其内部存在导电物质(液态海洋中的盐水),进一步支持了“海洋存在”的结论。

4. **木卫四(Callisto):太阳系最“古老”的表面**

木卫四直径约4821公里,与水星大小接近,其表面布满了密密麻麻的陨石坑,是太阳系中陨石坑最密集的天体之一——其中最大的“瓦尔哈拉撞击坑”直径约3000公里,周围环绕着数十圈同心环,是远古时期遭受巨型天体撞击后形成的。

木卫四的地质活动极其微弱,表面几乎没有板块运动或火山活动,因此这些陨石坑得以保存了数十亿年(年龄与太阳系相近),成为研究太阳系早期撞击历史的“天然化石”。科学家推测,其冰层下也可能存在液态海洋,但因潮汐加热较弱,海洋深度和活跃度远不及木卫二。

- **小型卫星:光环的“制造者”与引力的“测试场”**

除了伽利略卫星,木星的小型卫星(直径小于1000公里)也各具特色:例如木卫十六(Metis)和木卫十五(Adrastea)是木星主环的“物质来源地”;木卫五(Amalthea)表面呈不规则形状,覆盖着红色物质(可能是木卫一火山喷发的硫磺颗粒);而一些外侧卫星的轨道呈逆行状态(与木星自转方向相反),被认为是木星后期捕获的小行星,为研究木星引力捕获过程提供了线索。

四、科学探索:从地面观测到“贴身”探测的百年历程

人类对木星的探索,从地面望远镜的初步观测,到探测器的近距离飞越、轨道环绕,逐步揭开了这颗“气态巨人”的神秘面纱。

- **地面观测时代(17世纪-20世纪60年代)**

1610年,伽利略用望远镜发现伽利略卫星,开启了木星观测的新纪元;1665年,卡西尼观测到大红斑;19世纪,天文学家通过光谱分析,确定木星大气的主要成分是氢和氦;20世纪,射电望远镜探测到木星发出的强烈射电波,证明其拥有强大的磁场。但受限于地球大气的干扰,地面观测无法获得清晰的细节图像,对木星内部结构、卫星细节的了解仍停留在推测阶段。

- **飞越探测时代(1973年-1995年)**

20世纪70年代,人类进入“探测器探索木星”的新阶段:

- 1973年,“先驱者10号”首次飞越木星,传回了木星的首张近距离图像,测量了木星的磁场强度和大气温度;

- 1974年,“先驱者11号”飞掠木星,发现了木星的极地地区,并为后续“旅行者号”探测器规划了轨道;

- 1979年,“旅行者1号”和“旅行者2号”先后飞掠木星,捕捉到大红斑的清晰结构、木卫一的火山喷发图像,并首次发现了木星光环;“旅行者号”还拍摄了木星及其卫星的“全家福”,让人类首次直观看到这颗气态巨行星的壮丽景象。

- **轨道探测时代(1995年-至今)**

1995年,“伽利略号”探测器进入木星轨道,成为人类首个环绕木星运行的探测器,开启了“贴身”探测时代:

- 它释放了一个大气探测器,穿透木星大气约150公里,测量了大气的温度、压力和成分,发现木星大气中氦的含量低于太阳,且存在强烈的大气湍流;

- 对伽利略卫星进行了详细探测,确认了木卫二冰层下液态海洋的存在,发现了木卫一的火山活动细节;

- 2003年,“伽利略号”燃料耗尽,为避免撞击木卫二(可能污染其海洋环境),主动坠入木星大气,结束了8年的探测任务。

2011年,NASA发射的“朱诺号”探测器,于2016年进入木星轨道,其任务聚焦于木星的“内部秘密”:

- 通过高精度磁场仪,绘制了木星的磁场分布图,发现木星磁场比预期更复杂,存在多个“磁偶极子”,且磁场强度是地球的20倍;

- 利用重力场测量,分析木星的内部结构,证实了“液态金属氢层”的存在,并发现木星的核心并非致密的固态球,而是一个“弥散的核心”(由岩石、冰和液态金属氢混合而成,直径约为地球的10倍);

- 拍摄了木星两极的“极地气旋”图像——两极区域分布着数十个直径约1000-2000公里的小型风暴,呈规则的多边形排列(北极8个、南极5个),这种结构在太阳系中独一无二。

未来,人类对木星的探索将进一步深入:欧空局计划于2029年发射“木星冰卫星探测器”(JUICE),重点探测木卫三,将成为首个环绕木卫三运行的探测器;NASA的“欧罗巴快船”也将在2030年代抵达木卫二,为“冰下钻探”任务做准备。

五、木星的宇宙意义:太阳系演化的“见证者”与“守护者”

木星不仅是一颗行星,更是太阳系演化的“关键角色”,其存在对太阳系的形成和地球的生命环境有着深远影响。

- **太阳系形成的“活化石”**

木星形成于太阳系诞生早期(约46亿年前),其物质构成(氢、氦为主)与原始太阳系星云高度相似,且内部结构未经历类地行星的剧烈地质活动改造,因此保留了太阳系形成初期的信息。通过研究木星的核心、大气成分和磁场,科学家可以反推原始太阳系星云的密度、温度和化学组成,进而理解行星形成的普遍规律。

- **地球的“引力屏障”**

木星的强引力场如同太阳系内侧的“保护伞”:它能捕获或偏转大部分来自太阳系外侧的小行星和彗星,减少这些天体撞击地球的概率。例如1994年,“苏梅克-列维9号”彗星被木星引力撕裂成21块碎片,先后撞击木星,释放的能量相当于6万亿吨TNT炸药(约为地球最强地震的1000倍)——若这颗彗星撞击地球,将导致全球性的生物灭绝。因此,木星被称为地球生命的“守护者”。

- **地外生命探索的“跳板”**

木星的卫星(尤其是木卫二、木卫三)是太阳系内地外生命最有可能存在的地方。对这些卫星的探测,不仅能回答“地球之外是否存在生命”的终极问题,还能为人类未来的深空探测(如火星基地、月球基地)提供技术积累,甚至为“星际移民”寻找潜在目标。

从伽利略的望远镜到“朱诺号”的探测器,人类对木星的探索已跨越四个世纪,而这颗“气态巨人”仍有诸多秘密等待揭开——它的核心结构如何形成?木卫二的海洋中是否存在微生物?木星光环的物质循环机制是什么?这些问题的答案,将不仅丰富人类对木星的认知,更能推动我们理解宇宙中行星系统的普遍规律,以及生命在宇宙中的分布与起源。木星,这颗太阳系的“巨人”,将继续在深邃的宇宙中,指引人类探索未知的脚步。

在太阳系的行星家族中,木星是无可争议的“巨无霸”——它占据了行星总质量的70%以上,以磅礴的气态身躯、剧烈的大气活动和庞大的卫星系统,成为人类探索宇宙起源与行星演化的重要窗口。从伽利略首次用望远镜观测到它的四颗卫星,到“朱诺号”探测器深入其磁场腹地,木星始终以独特的魅力,牵引着人类对宇宙的好奇。

一、核心特征:太阳系的“质量担当”与“自转冠军”

木星的“巨人”属性,从基础物理数据中便能直观体现,其特性不仅远超类地行星,更深刻影响着太阳系的引力平衡。

- **体积与质量:碾压级的存在**

木星直径约13.9万公里,是地球的11.2倍,若将地球比作一颗弹珠,木星则相当于一个篮球;其质量约为1.9×10²⁷千克(约1900万亿亿吨),是地球的318倍,更是超过了太阳系其他7颗行星、矮行星、小行星等所有天体质量总和的2.5倍。由于质量巨大,木星的引力场极强,甚至能“干扰”小行星和彗星的轨道,被科学家称为太阳系内侧行星(包括地球)的“引力屏障”,减少了小天体撞击内行星的概率。

- **物质构成:“失败的恒星”?**

与地球、火星等固态类地行星不同,木星没有明确的固态表面,属于“气态巨行星”(更准确地说是“液态金属氢行星”)。其大气层以氢(约75%,按质量计)和氦(约24%)为主,与太阳的元素构成高度相似——太阳氢占73%、氦占25%,因此木星常被称为“失败的恒星”(因质量未达到引发氢核聚变的临界值,无法像太阳一样发光发热)。

从大气层向内部深入,随着压力递增(核心压力可达地球大气压的3000万倍),氢会从气态逐渐转变为液态,再到“液态金属氢”状态(具有导电性,是木星强磁场的主要来源);最核心区域可能是一个由岩石(硅、铁等)和冰(水、氨、甲烷冰)组成的致密核,直径约为地球的1-2倍,温度高达3万-4万摄氏度,比太阳表面温度(约5500℃)还高。

- **自转速度:太阳系“最快选手”**

木星是太阳系自转最快的行星,赤道区域自转周期仅约9小时50分钟,两极区域因气态身躯的“柔性”,自转周期稍慢(约9小时56分钟),这种“差速自转”导致木星大气被剧烈拉伸,形成了赤道区域明显隆起的扁球体形态——其赤道直径比两极直径约长9275公里,是太阳系中“最扁”的行星之一。

二、标志性景观:太阳系最剧烈的大气与“低调”光环

木星的表面并非平静的气态,而是一个持续上演极端天气的“风暴剧场”,其独特的视觉特征,是大气运动的直观体现。

- **大红斑:300年不熄的“超级风暴”**

大红斑是木星最著名的标志,也是人类观测历史最悠久的天体风暴——自1665年天文学家卡西尼首次记录以来,它已持续存在了至少350年(有研究认为其寿命可能超过千年)。这个风暴的直径曾达到4万公里,可同时容纳3个地球,如今虽缩小至约1.5万公里(仍能容纳1个多地球),但威力丝毫未减:风暴中心风速可达每小时600公里,是地球上超强台风(风速约250公里/小时)的2.4倍,且风暴顶部比周围大气高出约8公里,形成明显的“凸起”。

大红斑的红色来源至今尚未完全确定,主流观点认为,是风暴下方的有机化合物(如磷化物、硫化物)被剧烈气流卷至高空,在太阳辐射作用下氧化,形成了红色色素;而它“长寿”的原因,则与木星大气的能量循环、以及没有固态表面摩擦消耗风暴能量有关。

- **条纹云层:色彩背后的气流对流**

木星表面明暗交替的“条纹”,是其大气对流的直接结果:明亮的区域被称为“区”(Zones),是上升的暖气流区域,温度较低(约-150℃),主要由氨冰晶构成,呈现白色或浅黄色;深色的区域被称为“带”(Belts),是下沉的冷气流区域,温度稍高(约-120℃),气流将下方较深、含杂质(如碳、硫化合物)的大气带至表层,因此呈现棕色或深褐色。

这些条纹并非固定不变,而是会随大气运动收缩、扩张甚至合并——例如2019年,木星南半球的一条深色“南赤道带”曾短暂消失,后又在2020年重新出现,这种变化反映了木星内部能量释放的动态过程。

- **行星光环:暗弱却重要的“碎片带”**

提起行星光环,人们首先想到的是土星,但木星也拥有自己的光环系统,只是因亮度极低(仅为土星环的百万分之一),直到1979年“旅行者1号”探测器飞掠时才被发现。木星环主要由三部分组成:

- 内侧的“ halo 环”(晕环):最靠近木星的部分,呈弥散的圆环,半径约9.2万-12.2万公里,由细小的尘埃颗粒(直径小于1微米)组成,因受木星磁场影响而扩散;

- 中间的“ main 环”(主环):最亮的部分,半径约12.2万-12.9万公里,宽度仅约6500公里,由较大的岩石碎片(直径几厘米至几十米)构成,其物质来源被认为是木星内侧两颗小卫星——木卫十六(Metis)和木卫十五(Adrastea),卫星表面受陨石撞击后脱落的碎片,被木星引力捕获形成主环;

- 外侧的“ gossamer 环”(薄纱环):由三部分组成,分别对应木卫五(Amalthea)和木卫十四(Thebe)的轨道,物质同样来自这两颗卫星的碎片,因颗粒细小、分布稀疏,呈现“薄纱”般的透明质感。

三、卫星家族:太阳系的“小太阳系”与地外生命候选地

木星拥有至少95颗已确认的卫星(截至2024年5月,仍有新卫星在被发现),数量居太阳系行星之首,这些卫星大小不一、特征各异,形成了一个结构完整的“卫星系统”,被科学家称为“小太阳系”,其中最具研究价值的是“伽利略卫星”和几颗小型卫星。

- **伽利略卫星:木星的“四大金刚”**

1610年,伽利略通过自制望远镜发现了木星的四颗最大卫星——木卫一(Io)、木卫二(Europa)、木卫三(Ganymede)、木卫四(Callisto),这一发现首次证明了“并非所有天体都围绕地球旋转”,为哥白尼的“日心说”提供了关键证据,因此这四颗卫星被命名为“伽利略卫星”。

1. **木卫一(Io):太阳系最“暴躁”的天体**

木卫一直径约3642公里,与月球大小相近,却是太阳系中火山活动最频繁的天体——表面遍布着400多座活火山,其中一些火山喷发高度可达300公里,喷出的岩浆温度高达1600℃,是地球火山岩浆温度(约1000℃)的1.6倍。其火山活动的能量来源,是木星与木卫二、木卫三的“潮汐锁定”效应:三颗卫星的轨道共振(木卫一公转2圈、木卫二公转1圈,木卫三公转4圈),使木卫一受到的引力不断变化,内部岩石被反复拉伸、摩擦,产生持续的热能,进而引发剧烈火山活动。

木卫一表面还覆盖着一层由火山喷发物形成的硫磺化合物,因此呈现出黄、橙、红等鲜艳色彩,是太阳系中“颜色最丰富”的天体之一。

2. **木卫二(Europa):太阳系地外生命的“头号候选”**

木卫二直径约3122公里,比月球略小,其表面覆盖着一层厚约10-30公里的冰层,冰层下被认为存在一个深度约100公里的液态海洋(水量约为地球海洋总水量的2倍)。这个海洋之所以能保持液态,一方面是木星的潮汐加热提供能量,另一方面冰层的保温作用阻止了热量散失。

液态水、能量来源(潮汐加热)、以及冰层下可能存在的岩石核心(能提供化学元素),使木卫二满足了生命存在的三大基本条件——因此它被NASA、欧空局等机构列为“太阳系地外生命探索的重点目标”。目前,NASA正推进“欧罗巴快船”(Europa Clipper)任务,计划于2024年发射探测器,多次飞掠木卫二,通过冰层穿透雷达探测海洋深度,分析表面物质成分,为未来的“冰下探测器”铺路。

3. **木卫三(Ganymede):太阳系最大的卫星**

木卫三直径约5262公里,不仅是木星最大的卫星,更是太阳系所有卫星中体积最大的——甚至超过了行星水星(直径约4880公里)。它的结构分为三层:表层是厚约150公里的冰层,中间是深度约800公里的液态海洋,核心是由岩石和铁构成的固态核。

木卫三还有一个独特特征:拥有自己的磁场(是太阳系中唯一拥有固有磁场的卫星),其磁场与木星磁场相互作用,在两极区域形成了“极光”,这一现象证明了其内部存在导电物质(液态海洋中的盐水),进一步支持了“海洋存在”的结论。

4. **木卫四(Callisto):太阳系最“古老”的表面**

木卫四直径约4821公里,与水星大小接近,其表面布满了密密麻麻的陨石坑,是太阳系中陨石坑最密集的天体之一——其中最大的“瓦尔哈拉撞击坑”直径约3000公里,周围环绕着数十圈同心环,是远古时期遭受巨型天体撞击后形成的。

木卫四的地质活动极其微弱,表面几乎没有板块运动或火山活动,因此这些陨石坑得以保存了数十亿年(年龄与太阳系相近),成为研究太阳系早期撞击历史的“天然化石”。科学家推测,其冰层下也可能存在液态海洋,但因潮汐加热较弱,海洋深度和活跃度远不及木卫二。

- **小型卫星:光环的“制造者”与引力的“测试场”**

除了伽利略卫星,木星的小型卫星(直径小于1000公里)也各具特色:例如木卫十六(Metis)和木卫十五(Adrastea)是木星主环的“物质来源地”;木卫五(Amalthea)表面呈不规则形状,覆盖着红色物质(可能是木卫一火山喷发的硫磺颗粒);而一些外侧卫星的轨道呈逆行状态(与木星自转方向相反),被认为是木星后期捕获的小行星,为研究木星引力捕获过程提供了线索。

四、科学探索:从地面观测到“贴身”探测的百年历程

人类对木星的探索,从地面望远镜的初步观测,到探测器的近距离飞越、轨道环绕,逐步揭开了这颗“气态巨人”的神秘面纱。

- **地面观测时代(17世纪-20世纪60年代)**

1610年,伽利略用望远镜发现伽利略卫星,开启了木星观测的新纪元;1665年,卡西尼观测到大红斑;19世纪,天文学家通过光谱分析,确定木星大气的主要成分是氢和氦;20世纪,射电望远镜探测到木星发出的强烈射电波,证明其拥有强大的磁场。但受限于地球大气的干扰,地面观测无法获得清晰的细节图像,对木星内部结构、卫星细节的了解仍停留在推测阶段。

- **飞越探测时代(1973年-1995年)**

20世纪70年代,人类进入“探测器探索木星”的新阶段:

- 1973年,“先驱者10号”首次飞越木星,传回了木星的首张近距离图像,测量了木星的磁场强度和大气温度;

- 1974年,“先驱者11号”飞掠木星,发现了木星的极地地区,并为后续“旅行者号”探测器规划了轨道;

- 1979年,“旅行者1号”和“旅行者2号”先后飞掠木星,捕捉到大红斑的清晰结构、木卫一的火山喷发图像,并首次发现了木星光环;“旅行者号”还拍摄了木星及其卫星的“全家福”,让人类首次直观看到这颗气态巨行星的壮丽景象。

- **轨道探测时代(1995年-至今)**

1995年,“伽利略号”探测器进入木星轨道,成为人类首个环绕木星运行的探测器,开启了“贴身”探测时代:

- 它释放了一个大气探测器,穿透木星大气约150公里,测量了大气的温度、压力和成分,发现木星大气中氦的含量低于太阳,且存在强烈的大气湍流;

- 对伽利略卫星进行了详细探测,确认了木卫二冰层下液态海洋的存在,发现了木卫一的火山活动细节;

- 2003年,“伽利略号”燃料耗尽,为避免撞击木卫二(可能污染其海洋环境),主动坠入木星大气,结束了8年的探测任务。

2011年,NASA发射的“朱诺号”探测器,于2016年进入木星轨道,其任务聚焦于木星的“内部秘密”:

- 通过高精度磁场仪,绘制了木星的磁场分布图,发现木星磁场比预期更复杂,存在多个“磁偶极子”,且磁场强度是地球的20倍;

- 利用重力场测量,分析木星的内部结构,证实了“液态金属氢层”的存在,并发现木星的核心并非致密的固态球,而是一个“弥散的核心”(由岩石、冰和液态金属氢混合而成,直径约为地球的10倍);

- 拍摄了木星两极的“极地气旋”图像——两极区域分布着数十个直径约1000-2000公里的小型风暴,呈规则的多边形排列(北极8个、南极5个),这种结构在太阳系中独一无二。

未来,人类对木星的探索将进一步深入:欧空局计划于2029年发射“木星冰卫星探测器”(JUICE),重点探测木卫三,将成为首个环绕木卫三运行的探测器;NASA的“欧罗巴快船”也将在2030年代抵达木卫二,为“冰下钻探”任务做准备。

五、木星的宇宙意义:太阳系演化的“见证者”与“守护者”

木星不仅是一颗行星,更是太阳系演化的“关键角色”,其存在对太阳系的形成和地球的生命环境有着深远影响。

- **太阳系形成的“活化石”**

木星形成于太阳系诞生早期(约46亿年前),其物质构成(氢、氦为主)与原始太阳系星云高度相似,且内部结构未经历类地行星的剧烈地质活动改造,因此保留了太阳系形成初期的信息。通过研究木星的核心、大气成分和磁场,科学家可以反推原始太阳系星云的密度、温度和化学组成,进而理解行星形成的普遍规律。

- **地球的“引力屏障”**

木星的强引力场如同太阳系内侧的“保护伞”:它能捕获或偏转大部分来自太阳系外侧的小行星和彗星,减少这些天体撞击地球的概率。例如1994年,“苏梅克-列维9号”彗星被木星引力撕裂成21块碎片,先后撞击木星,释放的能量相当于6万亿吨TNT炸药(约为地球最强地震的1000倍)——若这颗彗星撞击地球,将导致全球性的生物灭绝。因此,木星被称为地球生命的“守护者”。

- **地外生命探索的“跳板”**

木星的卫星(尤其是木卫二、木卫三)是太阳系内地外生命最有可能存在的地方。对这些卫星的探测,不仅能回答“地球之外是否存在生命”的终极问题,还能为人类未来的深空探测(如火星基地、月球基地)提供技术积累,甚至为“星际移民”寻找潜在目标。

从伽利略的望远镜到“朱诺号”的探测器,人类对木星的探索已跨越四个世纪,而这颗“气态巨人”仍有诸多秘密等待揭开——它的核心结构如何形成?木卫二的海洋中是否存在微生物?木星光环的物质循环机制是什么?这些问题的答案,将不仅丰富人类对木星的认知,更能推动我们理解宇宙中行星系统的普遍规律,以及生命在宇宙中的分布与起源。木星,这颗太阳系的“巨人”,将继续在深邃的宇宙中,指引人类探索未知的脚步。