东晋(317年-420年)是西晋灭亡后,司马氏宗室在江南建立的偏安政权。它虽未实现全国统一,却在门阀士族的支撑下延续百年,成为汉族文化在南方的“庇护所”,也为南北朝时期的政治、文化发展奠定了基础。

一、衣冠南渡:东晋的建立与政权奠基

西晋“永嘉之祸”后,中原士族大规模南迁,史称“衣冠南渡”。317年,西晋宗室、琅琊王司马睿在南迁士族(尤其是琅琊王氏)的拥戴下,于建康(今江苏南京)称晋王;318年,司马睿正式称帝(晋元帝),国号仍为“晋”,史称“东晋”。

东晋建立之初,政权根基薄弱,高度依赖南迁士族的支持,形成“王与马,共天下”的格局——琅琊王氏的王导主政内政、稳定人心,王敦掌控军事、震慑内外,司马氏皇权实则受制于门阀势力,这一“门阀共治”模式也成为东晋百年统治的核心特征。

二、内外困局:东晋的统治危机与军事抗争

东晋一朝始终面临“内忧门阀专权、外患胡族南下”的双重困境,却在多次危机中凭借军事力量勉强维持。

1. 内部:门阀争权与叛乱

东晋门阀势力远超皇权,除琅琊王氏外,颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏等士族先后掌权,彼此争夺主导权,甚至引发叛乱。

- 322年,王敦以“清君侧”为名起兵叛乱,一度攻占建康,虽最终失败,却暴露了皇权的脆弱。

- 373年,桓温独掌军政大权,多次试图篡晋,甚至废黜晋废帝司马奕,改立晋简文帝,虽因士族反对未能成功,却进一步削弱了司马氏权威。

2. 外部:北伐与抗胡

面对北方“五胡十六国”的威胁,东晋内部虽有分歧,但仍涌现出多次北伐与抗胡行动,成为王朝存续的关键。

- 354年,桓温北伐前秦,一度逼近长安,因粮草不足撤军,虽未成功却提振了东晋士气。

- 383年,前秦苻坚率80万大军南下,发动“淝水之战”。东晋谢安、谢玄以8万北府兵迎战,利用前秦军队“草木皆兵”的恐慌心理,以少胜多击败前秦,彻底粉碎了胡族统一江南的企图,也让东晋获得了数十年的稳定局面。

三、皇权衰微与王朝终结

淝水之战后,东晋门阀势力再度洗牌,谯国桓氏的桓玄趁机崛起,于403年逼迫晋安帝禅位,建立“桓楚”政权,东晋一度灭亡。但不久后,北府兵将领刘裕起兵击败桓玄,恢复东晋统治,却也将军政大权牢牢掌握在自己手中。

刘裕凭借军功逐步巩固势力,先后消灭南燕、后秦,收复山东、河南等地,威望达到顶峰。420年,刘裕逼迫晋恭帝司马德文禅位,建立“刘宋”政权,历时104年的东晋正式灭亡,中国历史进入“南北朝”时期。

四、东晋的历史意义

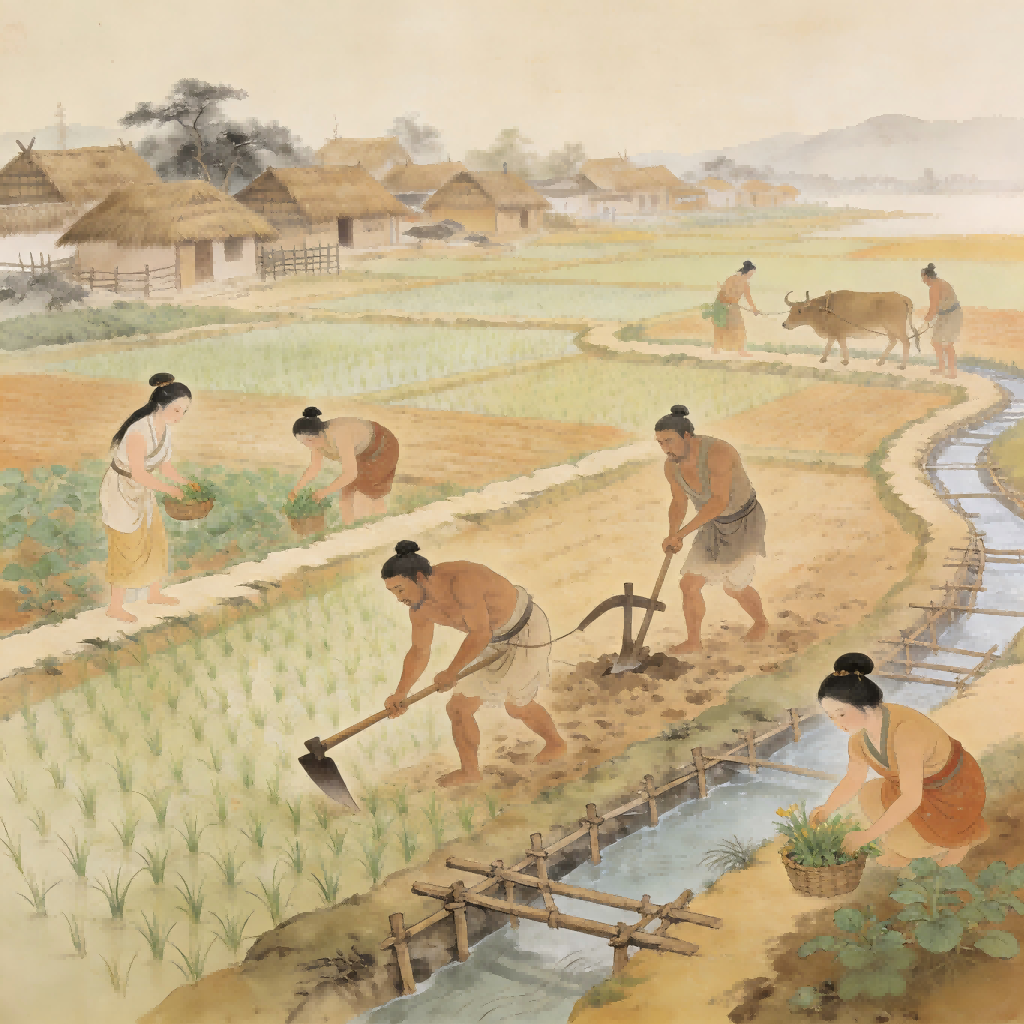

东晋虽偏安江南,却是汉族文化的重要“续命期”:它保留了秦汉以来的典章制度、学术思想与文化传统,为后来南朝的文化繁荣奠定基础;同时,“衣冠南渡”带动了江南地区的开发,使中国经济重心逐渐从北方转向南方,深刻影响了此后千年的中国经济格局。此外,东晋的“门阀政治”也成为中国古代政治制度的特殊样本,为后世研究皇权与士族的关系提供了重要参考。

最新评论