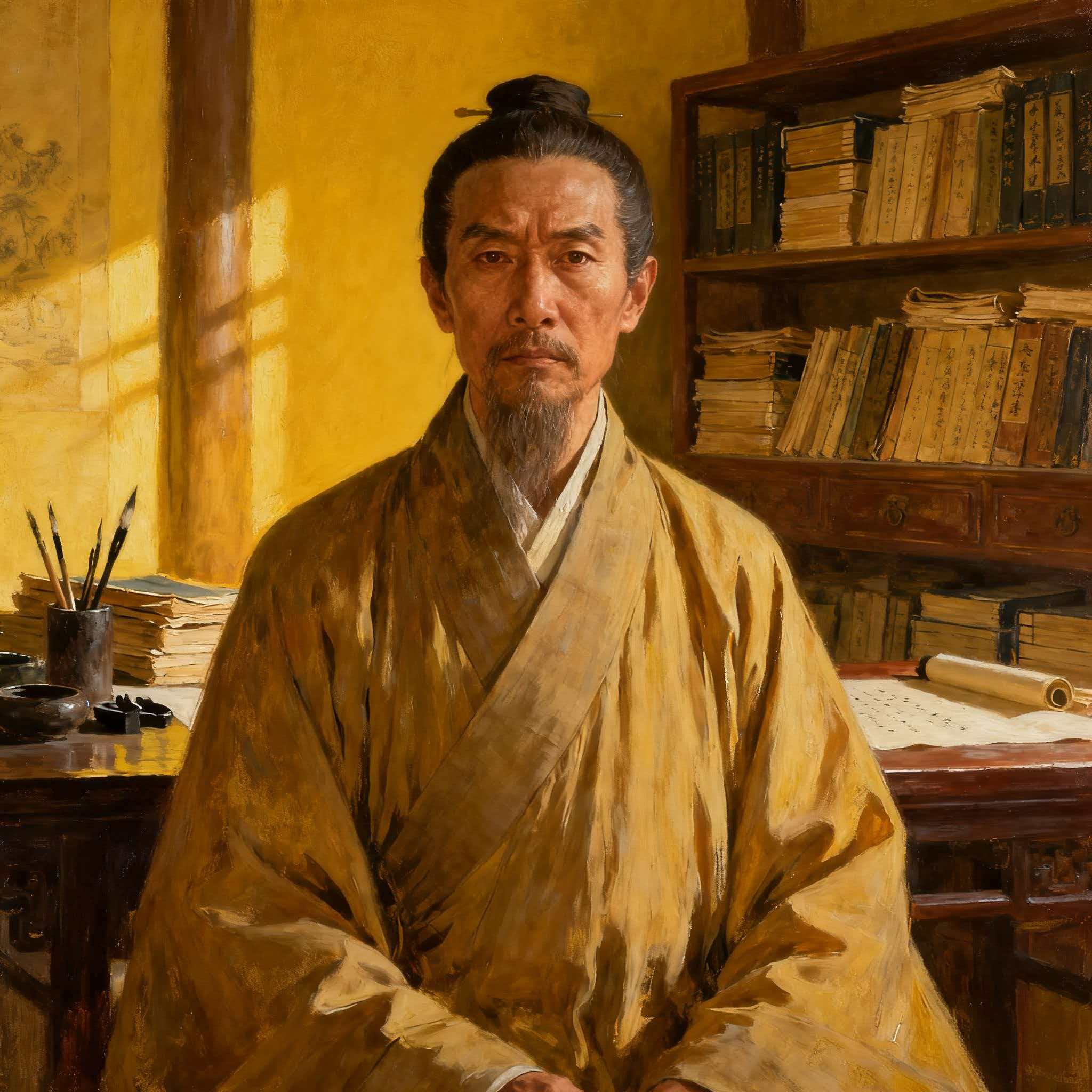

武安君白起:战国铁血战神与时代悲剧

在中国古代军事史上,“武安君”是一个承载着荣耀与悲情的封号——它专为表彰“能安邦胜敌”的功勋者而设,战国时期共有四人获此殊荣,而其中最负盛名、也最令人扼腕的,便是秦国名将白起。这位一生未尝一败的“杀神”,以铁腕手段奠定了秦国东出的军事基础,却最终沦为王权博弈的牺牲品,其传奇人生与悲剧结局,深刻折射出战国末年的残酷现实与人性困境。

一、从无名卒伍到秦国“军神”

白起的出身史书鲜有记载,只知他早年投身秦军,从基层士兵一步步凭借战功崭露头角。战国中期,秦国经商鞅变法后国力大增,急需能征善战的将领开拓疆土,而白起的出现,恰好契合了这一时代需求。他的军事天赋首次惊艳世人,是在秦昭襄王二十八年(公元前279年)的“鄢郢之战”中——当时秦国计划南下攻楚,白起率军避开楚军主力,以数万兵力长途奔袭,先夺楚国别都鄢城,又乘胜攻克都城郢城,焚毁楚国先王陵墓夷陵。此役不仅迫使楚国迁都陈城,更让秦国一举控制了江汉平原,为日后东进中原扫清了南方障碍,白起也因功被封为“武安君”,从此成为秦国军事体系的核心人物。

此后数年,白起率领秦军横扫六国,创下了一系列堪称“战争奇迹”的战绩:秦昭襄王三十四年(公元前273年),“华阳之战”爆发,白起率军昼夜奔袭八百里,突然出现在赵、魏联军后方,以少胜多斩杀联军15万人,彻底粉碎了两国合纵抗秦的图谋;秦昭襄王四十三年(公元前264年),“陉城之战”中,白起攻克韩国陉城等九座城池,斩杀韩军5万人,切断了韩国与上党郡的联系,为后来的“长平之战”埋下伏笔。在白起的军事生涯中,他从不拘泥于传统战法,善用“围歼战术”“闪电战”“心理战”,尤其擅长通过分割敌军、断绝粮道、围而不攻等策略,实现“歼敌有生力量”的目标,这种以“消灭敌人主力”为核心的作战思想,在冷兵器时代堪称超前,也让他成为战国时期“歼灭战”的标志性人物。

二、长平之战:巅峰荣耀与争议起点

白起一生最辉煌、也最具争议的战役,当属秦昭襄王四十七年(公元前260年)的“长平之战”。这场战争源于韩国上党郡的归属之争——韩国被迫将上党郡割让给秦国,郡内百姓却不愿归秦,转而投奔赵国,秦国以此为借口出兵攻赵,赵王派名将廉颇率军驻守长平,与秦军形成对峙。

战争初期,廉颇采取“坚壁清野、固守不战”的策略,秦军久攻不下,双方陷入僵局。秦国遂用反间计,散布“廉颇怯战,秦国最怕赵括”的谣言,赵王果然中计,用缺乏实战经验的赵括取代廉颇。秦昭襄王则暗中任命白起为上将军,统领秦军主力,并严令全军“敢泄武安君为将者斩”。白起上任后,迅速调整战术:他先派少量部队佯攻,引诱赵括率军追击,再派两支奇兵绕至赵军后方,一支切断赵军粮道,另一支阻断赵军退路,将赵括率领的45万赵军围困在长平山谷中。

被围46天后,赵军粮尽援绝,士兵甚至出现“相食”的惨状。赵括多次率军突围均被击退,最终在冲锋中被秦军射杀。失去主帅的赵军被迫投降,而白起以“赵军反复无常,若留之必为后患”为由,下令将40万降卒全部坑杀(一说为20万),只留下240名年幼士兵返回赵国报信。长平之战以秦国全胜告终,此役不仅让赵国精锐尽失、从此一蹶不振,更让其他诸侯国对秦国心生畏惧,为秦国统一六国奠定了决定性基础。

然而,长平之战的胜利也为白起带来了巨大争议——40万降卒被坑杀的惨剧,让他获得了“杀神”“人屠”的称号,后世对其“残暴嗜杀”的批评从未停止。但放在战国时代的背景下,这一决策也暗含无奈:秦国国力虽强,却无法供养40万降卒,若释放降卒,他们日后仍会成为秦军的敌人;若将其押回秦国为奴,又恐途中生变。白起的选择,本质上是战国“弱肉强食”法则下的极端体现,却也成为他一生无法洗刷的道德污点。

三、功高震主:从战神到阶下囚的悲剧落幕

长平之战后,白起本想乘胜追击,一举攻克赵国都城邯郸,彻底灭亡赵国。但此时秦国朝堂的权力博弈,却将他推向了深渊——秦相范雎因嫉妒白起的军功,担心他日后威胁自己的地位,便向秦昭襄王进言:“秦军长期作战已疲惫不堪,若继续攻赵,其他诸侯国可能趁机偷袭秦国,不如先休养生息。”秦昭襄王采纳了范雎的建议,下令白起撤兵。

白起对此极为不满,认为错过灭赵的最佳时机,从此与范雎结下仇怨。后来秦国再次出兵攻赵,却因赵国有了准备、且魏、楚两国出兵援助,秦军屡战屡败。秦昭襄王想重新起用白起,白起却以“身体有病”“赵国已不可轻易攻克”为由拒绝出征。秦昭襄王多次下令,白起始终不愿奉命,甚至在秦军战败后私下抱怨:“当初大王不听我的建议,如今果然战败了。”

这番话传到秦昭襄王耳中,彻底激怒了这位多疑的君主——在他看来,白起的“抗命”不仅是对王权的挑战,更是“功高震主”的危险信号。再加上范雎在一旁不断进谗言,秦昭襄王最终下定决心:先将白起贬为普通士兵,流放至阴密(今甘肃灵台县);当白起行至杜邮(今陕西咸阳东郊)时,秦昭襄王又派使者送去一把剑,令其自裁。

面对赐死的剑,白起仰天长叹:“我何罪于天而至此哉?”沉默良久后,他又自言自语:“我固当死。长平之战,赵卒降者数十万人,我诈而尽坑之,是足以死。”随后拔剑自刎。这位为秦国立下赫赫战功、一生经历70余场战役从未战败的战神,最终没有死在战场上,而是死在了自己效忠的君主手中,时年约60岁。

四、历史评价:铁血战神的双面人生

白起的一生,是战国时代军事天才的巅峰写照,也是“功高震主”的典型悲剧。从军事成就来看,他无疑是中国古代最顶尖的将领之一——据史料记载,白起一生共斩杀六国军队约165万人,占战国时期各国总战死人数的一半以上,这种战绩在世界军事史上都极为罕见。他的军事思想和战术,对后世影响深远,司马迁在《史记》中评价他“料敌合变,出奇无穷,声震天下”,实非虚言。

但从道德层面来看,白起的“残暴”也始终备受争议。除了长平之战坑杀降卒,他在其他战役中也多次采取“屠城”“杀降”的手段,这种行为在后世儒家“仁政”思想的语境下,被视为“不仁不义”。不过,也有学者认为,白起的“残暴”本质上是秦国“军功爵制”的产物——秦国规定“斩敌首者赐爵”,士兵的地位、财富都与杀敌数量挂钩,这种制度激励了秦军的战斗力,却也催生了“嗜杀”的风气,白起作为秦军将领,不过是这种制度的执行者。

如今,在陕西咸阳的杜邮亭,仍有一座白起墓,墓前的石碑上刻着“秦武安君白起之墓”,默默诉说着这位战神的传奇与悲剧。白起的故事告诉我们:一个人的能力再强,若无法平衡“功与名”“权与势”的关系,最终也可能沦为时代的牺牲品;而历史对人物的评价,从来都不是非黑即白——白起既是奠定秦国统一基础的“功臣”,也是双手沾满鲜血的“杀神”,这种复杂性,正是他成为千古热议人物的原因所在。

铭记白起,不仅是为了缅怀一位军事天才,更是为了读懂战国时代的残酷与无奈,以及人性在权力、利益面前的脆弱与挣扎。