“隰有苌楚,猗傩其枝。夭之沃沃,乐子之无知。”《诗经·桧风·隰有苌楚》以洼地中繁茂生长的苌楚(猕猴桃)起笔,将乱世中人的愁苦与疲惫,藏进对蔓草“无知无觉”的羡慕里。它没有《桃夭》的明艳、《芣苢》的欢悦,也没有《凯风》的温情,却以“人不如草”的独特视角,道尽了春秋时期桧国百姓的生存困境,让“乐子之无知”的喟叹,成为穿越千年依旧沉重的生命沉思。

一、意象之锐:苌楚的“乐”与人间的“苦”

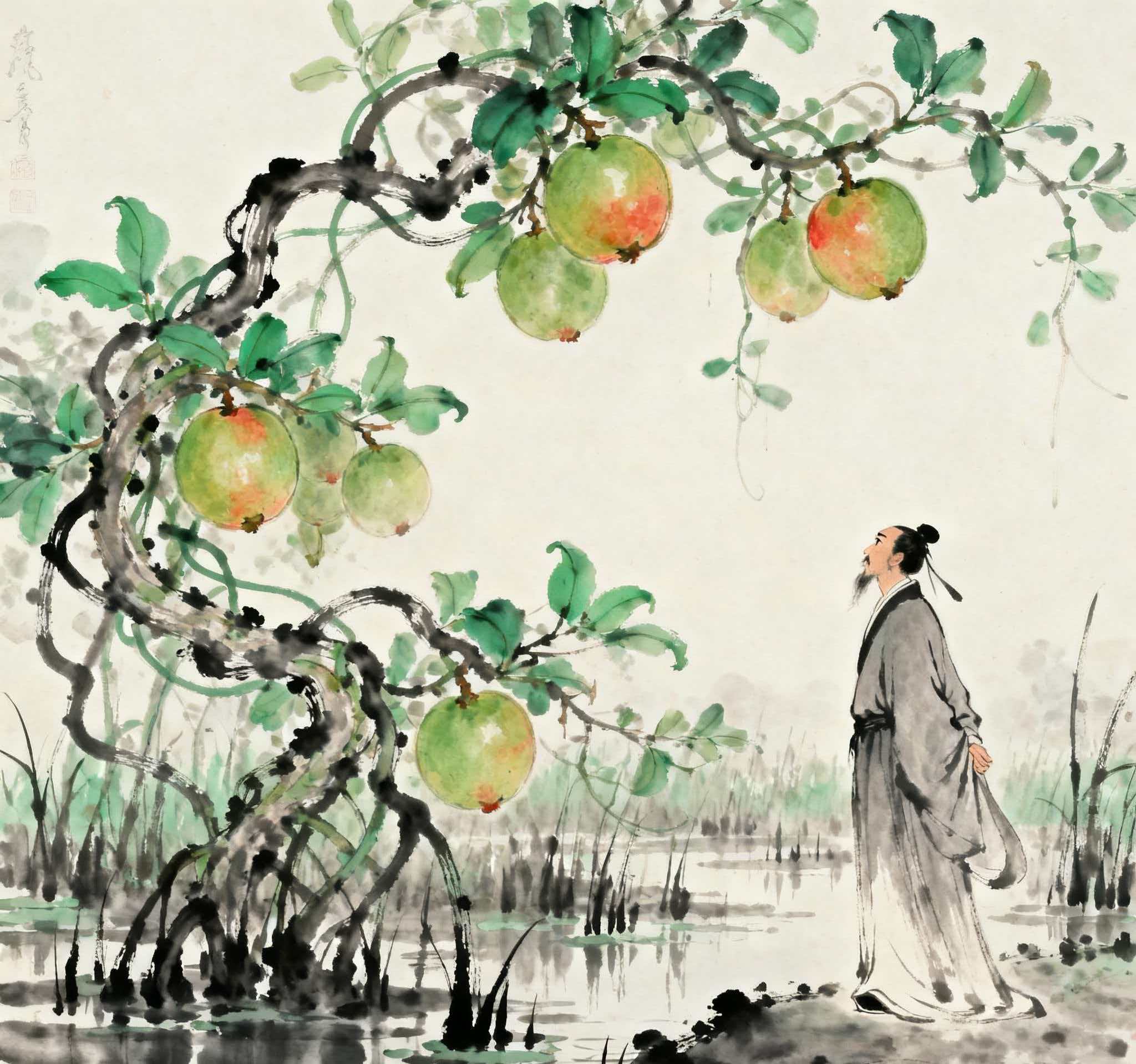

《隰有苌楚》的精妙,在于选了“苌楚”这一与“人”形成强烈反差的意象——它生在低洼湿地,藤蔓柔软、果实鲜亮,看似平凡,却因“无知无识、无牵无挂”,成为乱世中最“快乐”的存在。

诗中对苌楚的描写极尽鲜活:“猗傩其枝”写枝叶的柔美舒展,“夭之沃沃”写生机的饱满润泽,“猗傩其华”“其叶青青”“猗傩其实”则从花、叶、果的变化,展现苌楚从生长到结果的完整生命周期。它不用担忧战乱、不用恐惧饥饿,不用牵挂亲人、不用焦虑未来,只需顺着天性生长,绽放、结果,活得纯粹而自在。

而这份“草木的乐”,恰恰反衬出“人间的苦”。诗中反复咏叹的“乐子之无知”“乐子之无家”“乐子之无室”,不是真的羡慕苌楚“无知”,而是以“反语”道尽人的无奈:人有知,所以会感知痛苦;人有家有室,所以会有牵挂与责任——在战火纷飞、民生凋敝的桧国,“有知”是负担,“有家”是枷锁,反而不如草木“无知无觉”,能避开世间所有苦难。这种“以乐景衬哀情”的意象对照,让“苌楚”不再是普通的蔓草,而是乱世中“理想生存状态”的象征,尖锐又刺痛人心。

二、情感之沉:乱世里的生存焦虑与精神逃遁

《隰有苌楚》的情感没有直白的宣泄,却藏着比“痛哭流涕”更沉重的东西——那是乱世中人对“生存”的焦虑,对“责任”的疲惫,以及对“不如草木”的无奈逃遁。

春秋时期的桧国(今河南新郑一带),夹在晋、郑、楚等大国之间,常年受战乱侵扰,百姓流离失所、朝不保夕。诗中的“我”,或许是失去亲人的流民,或许是背负沉重赋税的农夫,或许是担心家国存亡的士人——他见过太多死亡,经历过太多苦难,以至于对“人的存在”产生了怀疑:“有知”让我尝尽痛苦,“有家”让我备受煎熬,这样的“人”,不如做一株无知的苌楚,至少能活得安稳。

“乐子之无家”“乐子之无室”的咏叹,尤其令人心酸。“家”与“室”本是人间温暖的象征,但在乱世中,家可能随时被战火摧毁,亲人可能随时离散——“无家”反而意味着“无牵挂”,“无室”反而意味着“无责任”,不用再为守护家人而奔波,不用再为支撑家庭而疲惫。这种“渴望逃遁”的情感,不是懦弱,而是乱世中“生存压力”的极致体现:当“活着”都成为奢望时,“责任”与“牵挂”便成了压垮人的最后一根稻草,只能寄望于“不如草木”,才能获得片刻的精神解脱。

三、风格之独:桧风的“悲”与《诗经》的现实深度

《隰有苌楚》出自《诗经·桧风》,“桧风”现存仅4篇,多写桧国的衰亡与百姓的苦难,风格沉郁悲凉,与《周南》的“礼乐温情”、《郑风》的“民间欢悦”截然不同。它没有美化现实,也没有回避苦难,而是以最真实的笔触,记录下小国百姓在大国夹缝中的生存困境,展现出《诗经》“现实主义”的深刻一面。

诗的语言极为质朴,没有复杂的修辞,没有华丽的辞藻,如“隰有苌楚,猗傩其枝”,就像百姓在田间地头的随口感叹;“乐子之无知”,更是直白到近乎“绝望”的喟叹。这种“质朴中的沉重”,恰恰是“桧风”的特质——它不追求“文学的精致”,只追求“情感的真实”,让读者能直接触摸到乱世百姓的心跳与痛苦。

正是这种“真实”,让《隰有苌楚》超越了“个人哀怨”,成为对“乱世民生”的集体记录。它告诉我们,《诗经》不仅有“风花雪月”的浪漫,有“礼义道德”的教化,更有“直面苦难”的勇气——它记录下百姓的眼泪与无奈,也为后世保留了一份珍贵的“乱世生存图景”。

四、影响之远:跨越千年的生命共鸣

两千多年来,《隰有苌楚》所传递的“乱世焦虑”与“生存思考”,始终能引发不同时代人的共鸣。每当人们身处困境、感到疲惫时,总会不自觉地想起那句“乐子之无知”——不是真的想“无知”,而是渴望摆脱痛苦与牵挂,获得片刻的安宁。

在文学中,后世文人常以“草木”喻“避世”,或多或少都受《隰有苌楚》的影响:陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”,是主动选择“如草木般自在”的生活;李白“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,是对“人间束缚”的反抗,与《隰有苌楚》“渴望摆脱枷锁”的精神内核相通。

即便在和平年代,《隰有苌楚》依旧有其价值——它提醒我们,当生活的压力、责任的重担让人疲惫时,那份“羡慕草木自在”的心情,本质上是对“简单生活”的向往。但更重要的是,它也让我们懂得:人之所以“痛苦”,正因为人“有知、有情、有牵挂”,这份“痛苦”虽然沉重,却也是“人之为人”的珍贵之处——我们会受伤,但也会爱人;我们会疲惫,但也会为了守护而坚强。

五、结语:蔓草依旧,人间未改

如今再读《隰有苌楚》,洼地中的苌楚依旧会“猗傩”生长,依旧会“沃沃”绽放,而人间的“苦难与牵挂”,似乎也从未远离。但这首诗的意义,从来不是让人“逃避”,而是让人“看见”——看见乱世百姓的痛苦,看见“人”的脆弱与坚韧,也看见“有知有情”虽带来痛苦,却也带来了人间最珍贵的温暖。

《隰有苌楚》的魅力,在于它的“不回避”——不回避苦难,不回避脆弱,不回避“渴望逃遁”的心情。它像一面镜子,照出了乱世的残酷,也照出了“人”的本质:即便再苦,我们依旧会选择“有知、有家、有室”,因为这份“牵挂”,才是人间最值得坚守的东西。

“隰有苌楚,猗傩其枝。夭之沃沃,乐子之无知。”《诗经·桧风·隰有苌楚》以洼地中繁茂生长的苌楚(猕猴桃)起笔,将乱世中人的愁苦与疲惫,藏进对蔓草“无知无觉”的羡慕里。它没有《桃夭》的明艳、《芣苢》的欢悦,也没有《凯风》的温情,却以“人不如草”的独特视角,道尽了春秋时期桧国百姓的生存困境,让“乐子之无知”的喟叹,成为穿越千年依旧沉重的生命沉思。

一、意象之锐:苌楚的“乐”与人间的“苦”

《隰有苌楚》的精妙,在于选了“苌楚”这一与“人”形成强烈反差的意象——它生在低洼湿地,藤蔓柔软、果实鲜亮,看似平凡,却因“无知无识、无牵无挂”,成为乱世中最“快乐”的存在。

诗中对苌楚的描写极尽鲜活:“猗傩其枝”写枝叶的柔美舒展,“夭之沃沃”写生机的饱满润泽,“猗傩其华”“其叶青青”“猗傩其实”则从花、叶、果的变化,展现苌楚从生长到结果的完整生命周期。它不用担忧战乱、不用恐惧饥饿,不用牵挂亲人、不用焦虑未来,只需顺着天性生长,绽放、结果,活得纯粹而自在。

而这份“草木的乐”,恰恰反衬出“人间的苦”。诗中反复咏叹的“乐子之无知”“乐子之无家”“乐子之无室”,不是真的羡慕苌楚“无知”,而是以“反语”道尽人的无奈:人有知,所以会感知痛苦;人有家有室,所以会有牵挂与责任——在战火纷飞、民生凋敝的桧国,“有知”是负担,“有家”是枷锁,反而不如草木“无知无觉”,能避开世间所有苦难。这种“以乐景衬哀情”的意象对照,让“苌楚”不再是普通的蔓草,而是乱世中“理想生存状态”的象征,尖锐又刺痛人心。

二、情感之沉:乱世里的生存焦虑与精神逃遁

《隰有苌楚》的情感没有直白的宣泄,却藏着比“痛哭流涕”更沉重的东西——那是乱世中人对“生存”的焦虑,对“责任”的疲惫,以及对“不如草木”的无奈逃遁。

春秋时期的桧国(今河南新郑一带),夹在晋、郑、楚等大国之间,常年受战乱侵扰,百姓流离失所、朝不保夕。诗中的“我”,或许是失去亲人的流民,或许是背负沉重赋税的农夫,或许是担心家国存亡的士人——他见过太多死亡,经历过太多苦难,以至于对“人的存在”产生了怀疑:“有知”让我尝尽痛苦,“有家”让我备受煎熬,这样的“人”,不如做一株无知的苌楚,至少能活得安稳。

“乐子之无家”“乐子之无室”的咏叹,尤其令人心酸。“家”与“室”本是人间温暖的象征,但在乱世中,家可能随时被战火摧毁,亲人可能随时离散——“无家”反而意味着“无牵挂”,“无室”反而意味着“无责任”,不用再为守护家人而奔波,不用再为支撑家庭而疲惫。这种“渴望逃遁”的情感,不是懦弱,而是乱世中“生存压力”的极致体现:当“活着”都成为奢望时,“责任”与“牵挂”便成了压垮人的最后一根稻草,只能寄望于“不如草木”,才能获得片刻的精神解脱。

三、风格之独:桧风的“悲”与《诗经》的现实深度

《隰有苌楚》出自《诗经·桧风》,“桧风”现存仅4篇,多写桧国的衰亡与百姓的苦难,风格沉郁悲凉,与《周南》的“礼乐温情”、《郑风》的“民间欢悦”截然不同。它没有美化现实,也没有回避苦难,而是以最真实的笔触,记录下小国百姓在大国夹缝中的生存困境,展现出《诗经》“现实主义”的深刻一面。

诗的语言极为质朴,没有复杂的修辞,没有华丽的辞藻,如“隰有苌楚,猗傩其枝”,就像百姓在田间地头的随口感叹;“乐子之无知”,更是直白到近乎“绝望”的喟叹。这种“质朴中的沉重”,恰恰是“桧风”的特质——它不追求“文学的精致”,只追求“情感的真实”,让读者能直接触摸到乱世百姓的心跳与痛苦。

正是这种“真实”,让《隰有苌楚》超越了“个人哀怨”,成为对“乱世民生”的集体记录。它告诉我们,《诗经》不仅有“风花雪月”的浪漫,有“礼义道德”的教化,更有“直面苦难”的勇气——它记录下百姓的眼泪与无奈,也为后世保留了一份珍贵的“乱世生存图景”。

四、影响之远:跨越千年的生命共鸣

两千多年来,《隰有苌楚》所传递的“乱世焦虑”与“生存思考”,始终能引发不同时代人的共鸣。每当人们身处困境、感到疲惫时,总会不自觉地想起那句“乐子之无知”——不是真的想“无知”,而是渴望摆脱痛苦与牵挂,获得片刻的安宁。

在文学中,后世文人常以“草木”喻“避世”,或多或少都受《隰有苌楚》的影响:陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”,是主动选择“如草木般自在”的生活;李白“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,是对“人间束缚”的反抗,与《隰有苌楚》“渴望摆脱枷锁”的精神内核相通。

即便在和平年代,《隰有苌楚》依旧有其价值——它提醒我们,当生活的压力、责任的重担让人疲惫时,那份“羡慕草木自在”的心情,本质上是对“简单生活”的向往。但更重要的是,它也让我们懂得:人之所以“痛苦”,正因为人“有知、有情、有牵挂”,这份“痛苦”虽然沉重,却也是“人之为人”的珍贵之处——我们会受伤,但也会爱人;我们会疲惫,但也会为了守护而坚强。

五、结语:蔓草依旧,人间未改

如今再读《隰有苌楚》,洼地中的苌楚依旧会“猗傩”生长,依旧会“沃沃”绽放,而人间的“苦难与牵挂”,似乎也从未远离。但这首诗的意义,从来不是让人“逃避”,而是让人“看见”——看见乱世百姓的痛苦,看见“人”的脆弱与坚韧,也看见“有知有情”虽带来痛苦,却也带来了人间最珍贵的温暖。

《隰有苌楚》的魅力,在于它的“不回避”——不回避苦难,不回避脆弱,不回避“渴望逃遁”的心情。它像一面镜子,照出了乱世的残酷,也照出了“人”的本质:即便再苦,我们依旧会选择“有知、有家、有室”,因为这份“牵挂”,才是人间最值得坚守的东西。

《桧风·隰有苌楚》:蔓草灼灼里的人间怅惘,乱世中的生命叩问

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

最新评论