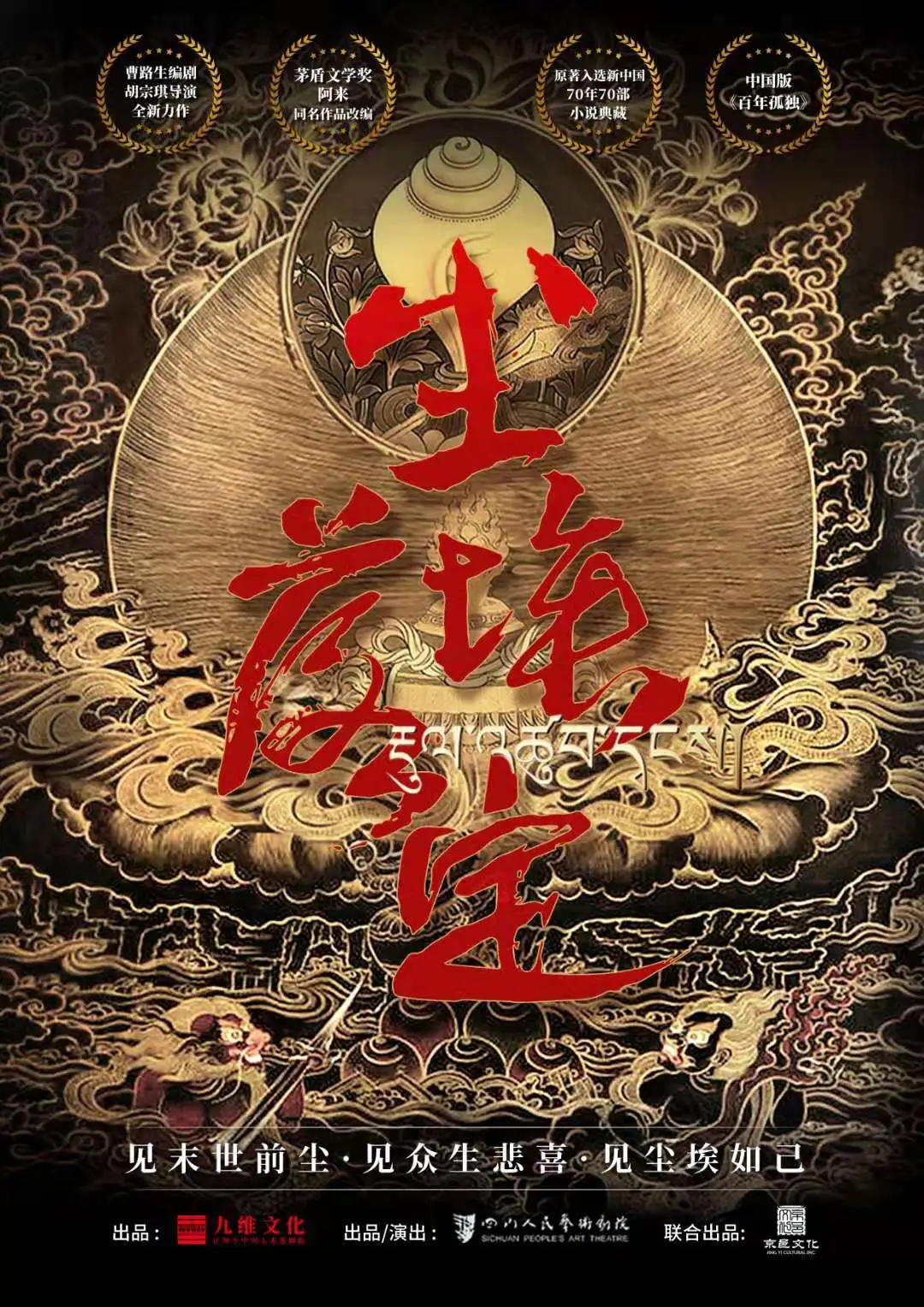

阿来的《尘埃落定》,从不是简单的藏地传奇,而是一部用“傻子”的眼睛,剖开土司制度最后辉煌与腐朽的史诗。它以川藏交界处的麦其土司家族为切口,将权力的游戏、欲望的燃烧、命运的无常,揉进雪域高原的风雪与阳光里,读来既有青稞酒的醇厚,又有雪山融水的凛冽——当最后一粒尘埃落地,一个时代也跟着碎成了历史的回声。

一、“傻子”视角:跳出规则的清醒者

麦其土司的二少爷,是全书最特别的存在。在土司官寨的权力场里,他是众人眼中的“傻子”:父亲麦其土司觉得他“撑不起土司的家业”,哥哥大少爷骂他“脑子装着青稞粉”,连下人们也只敢在背后偷偷议论他的“傻事”——他会把土司的金银撒给乞讨的奴隶,会在议事时突然问“雪山后面是什么”,甚至在哥哥为继承权明争暗斗时,满脑子只想着边境市场的糖果和茶叶。

可这份“傻”,恰恰是他的“清醒”。他不懂土司世界的“潜规则”,却看懂了规则下的荒诞:当所有土司都跟着麦其家种罂粟、盼着靠鸦片发大财时,只有他坚持“罂粟会让人饿肚子”,力主种麦子——后来饥荒来临,麦其家的麦子成了救命粮,他也因此成了边境的“英雄”;当土司们为了争夺地盘、奴隶打得头破血流时,他却在边境开起了市场,让汉商、藏民、甚至曾经的仇家坐在一起交易,用“生意”代替了“厮杀”。

他像一个站在戏台下的观众,看着台上的人(父亲、哥哥、其他土司)为了权力、欲望声嘶力竭地表演,自己却始终保持着一份疏离与通透。正如他自己所说:“我是傻子,但我知道什么是对,什么是错;知道谁是好人,谁是坏人。”这份“傻”,不是真的愚昧,而是对土司制度里“聪明”的反叛——那些精于算计、热衷争斗的“聪明人”,最终都成了制度的祭品,唯有他这个“傻子”,看清了时代的走向。

二、土司世界:权力与欲望的牢笼

阿来用细腻的笔触,勾勒出土司制度最后的“繁华”:麦其土司官寨的雕梁画栋,奴隶们匍匐在地的敬畏,贵族们宴会上的歌舞升平,还有鸦片带来的短暂财富……可在这份繁华之下,是早已腐烂的根。

- 权力的残酷:麦其土司为了维护自己的权威,能毫不犹豫地处死背叛者;为了争夺罂粟种子,能和曾经的盟友反目成仇。权力就像一把毒药,让每个手握它的人都变得冷酷——大少爷为了继承权,不惜勾结仇家陷害弟弟;其他土司为了扩大地盘,视奴隶的生命如草芥。在土司的世界里,没有亲情、友情,只有“谁的刀更锋利”。

- 欲望的燃烧:鸦片是欲望的象征,它让土司们沉迷于财富的幻梦,也让整个藏区陷入了疯狂。当麦其土司第一次从汉商手里接过罂粟种子时,他以为抓住了“永恒的财富”,却没想到这颗种子,最终会酿成饥荒的灾难。除了财富欲,还有情欲的挣扎:二少爷的爱人塔娜,美丽却虚荣,她既贪恋二少爷的真诚,又抵挡不住权力的诱惑,最终在欲望的拉扯中背叛了他;土司们的女人,看似锦衣玉食,却不过是权力的附属品,一辈子被困在官寨的高墙里。

- 制度的腐朽:土司制度的根基,早已在时代的浪潮里松动。汉族官员带来的“新政”,汉商带来的商品与思想,还有奴隶们日渐觉醒的反抗意识,都在一点点瓦解着土司的统治。可土司们却沉浸在“天选之子”的幻想里,不愿承认自己的时代即将结束——麦其土司到死都认为“土司的权力会永远传下去”,其他土司也在互相倾轧中消耗着最后的力量。就像高原上的积雪,看似坚固,实则早已在阳光的照射下悄悄融化。

三、命运的尘埃:所有人都逃不过的落幕

《尘埃落定》的底色,是命运的苍凉。无论是“聪明”的土司,还是“傻”的二少爷,无论是高贵的贵族,还是卑微的奴隶,最终都逃不过“尘埃落定”的结局。

麦其土司死在仇家的刀下,到死都没明白自己为何会失去权力;大少爷在争夺继承权的斗争中失败,成了权力的牺牲品;塔娜在背叛与被背叛中漂泊,最终不知去向;曾经繁华的麦其官寨,在战火中变成了废墟;那些曾经匍匐在地的奴隶,虽然获得了自由,却也陷入了新的迷茫。

而二少爷,这个全书最清醒的“傻子”,早就预见了自己的结局。当解放军的枪声响起,当土司制度彻底崩塌,他平静地坐在官寨的屋顶上,等待着仇家的子弹——他知道,自己是土司制度的“最后一个符号”,只有他死了,属于土司的时代才会真正结束。当子弹穿过他的身体时,他没有恐惧,只觉得“风停了,尘埃终于落定了”。这份坦然,不是放弃,而是对命运的接纳:他见证了土司制度的辉煌,也亲手推动了它的落幕,现在,他该和这个时代一起,化作历史的尘埃。

四、雪域回响:不止是一个时代的故事

读《尘埃落定》,最动人的不只是土司制度的兴衰,还有阿来笔下的藏地风情与人性微光。他写高原的阳光“像金子一样洒在草地上”,写青稞酒的香气“能飘到雪山那边”,写奴隶们在月光下跳锅庄时的“快活与悲伤”——这些细节,让冰冷的历史有了温度。

而二少爷的“傻”,更像一面镜子,照出了人性的复杂与纯粹。他不懂算计,却懂得尊重每一个生命;他不懂权力,却懂得用真诚赢得人心;他不懂“聪明”,却懂得什么是真正的“活着”。在他身上,藏着阿来对人性的期待:哪怕在最荒诞的时代,最腐朽的制度里,依然有纯粹的善意与通透的灵魂。

合上书页,仿佛还能听见雪域高原的风:它吹过麦其官寨的废墟,吹过边境的市场,吹过奴隶们新盖的帐篷,也吹过二少爷倒下的地方。那些曾经的权力、欲望、仇恨,都已化作尘埃,散在风里。可阿来想告诉我们的是:尘埃会落定,但关于人性、关于命运、关于时代的思考,永远不会落幕。就像高原上的雪山,旧的积雪会融化,新的积雪会落下,可雪山本身,永远矗立在那里。

阿来的《尘埃落定》,从不是简单的藏地传奇,而是一部用“傻子”的眼睛,剖开土司制度最后辉煌与腐朽的史诗。它以川藏交界处的麦其土司家族为切口,将权力的游戏、欲望的燃烧、命运的无常,揉进雪域高原的风雪与阳光里,读来既有青稞酒的醇厚,又有雪山融水的凛冽——当最后一粒尘埃落地,一个时代也跟着碎成了历史的回声。

一、“傻子”视角:跳出规则的清醒者

麦其土司的二少爷,是全书最特别的存在。在土司官寨的权力场里,他是众人眼中的“傻子”:父亲麦其土司觉得他“撑不起土司的家业”,哥哥大少爷骂他“脑子装着青稞粉”,连下人们也只敢在背后偷偷议论他的“傻事”——他会把土司的金银撒给乞讨的奴隶,会在议事时突然问“雪山后面是什么”,甚至在哥哥为继承权明争暗斗时,满脑子只想着边境市场的糖果和茶叶。

可这份“傻”,恰恰是他的“清醒”。他不懂土司世界的“潜规则”,却看懂了规则下的荒诞:当所有土司都跟着麦其家种罂粟、盼着靠鸦片发大财时,只有他坚持“罂粟会让人饿肚子”,力主种麦子——后来饥荒来临,麦其家的麦子成了救命粮,他也因此成了边境的“英雄”;当土司们为了争夺地盘、奴隶打得头破血流时,他却在边境开起了市场,让汉商、藏民、甚至曾经的仇家坐在一起交易,用“生意”代替了“厮杀”。

他像一个站在戏台下的观众,看着台上的人(父亲、哥哥、其他土司)为了权力、欲望声嘶力竭地表演,自己却始终保持着一份疏离与通透。正如他自己所说:“我是傻子,但我知道什么是对,什么是错;知道谁是好人,谁是坏人。”这份“傻”,不是真的愚昧,而是对土司制度里“聪明”的反叛——那些精于算计、热衷争斗的“聪明人”,最终都成了制度的祭品,唯有他这个“傻子”,看清了时代的走向。

二、土司世界:权力与欲望的牢笼

阿来用细腻的笔触,勾勒出土司制度最后的“繁华”:麦其土司官寨的雕梁画栋,奴隶们匍匐在地的敬畏,贵族们宴会上的歌舞升平,还有鸦片带来的短暂财富……可在这份繁华之下,是早已腐烂的根。

- 权力的残酷:麦其土司为了维护自己的权威,能毫不犹豫地处死背叛者;为了争夺罂粟种子,能和曾经的盟友反目成仇。权力就像一把毒药,让每个手握它的人都变得冷酷——大少爷为了继承权,不惜勾结仇家陷害弟弟;其他土司为了扩大地盘,视奴隶的生命如草芥。在土司的世界里,没有亲情、友情,只有“谁的刀更锋利”。

- 欲望的燃烧:鸦片是欲望的象征,它让土司们沉迷于财富的幻梦,也让整个藏区陷入了疯狂。当麦其土司第一次从汉商手里接过罂粟种子时,他以为抓住了“永恒的财富”,却没想到这颗种子,最终会酿成饥荒的灾难。除了财富欲,还有情欲的挣扎:二少爷的爱人塔娜,美丽却虚荣,她既贪恋二少爷的真诚,又抵挡不住权力的诱惑,最终在欲望的拉扯中背叛了他;土司们的女人,看似锦衣玉食,却不过是权力的附属品,一辈子被困在官寨的高墙里。

- 制度的腐朽:土司制度的根基,早已在时代的浪潮里松动。汉族官员带来的“新政”,汉商带来的商品与思想,还有奴隶们日渐觉醒的反抗意识,都在一点点瓦解着土司的统治。可土司们却沉浸在“天选之子”的幻想里,不愿承认自己的时代即将结束——麦其土司到死都认为“土司的权力会永远传下去”,其他土司也在互相倾轧中消耗着最后的力量。就像高原上的积雪,看似坚固,实则早已在阳光的照射下悄悄融化。

三、命运的尘埃:所有人都逃不过的落幕

《尘埃落定》的底色,是命运的苍凉。无论是“聪明”的土司,还是“傻”的二少爷,无论是高贵的贵族,还是卑微的奴隶,最终都逃不过“尘埃落定”的结局。

麦其土司死在仇家的刀下,到死都没明白自己为何会失去权力;大少爷在争夺继承权的斗争中失败,成了权力的牺牲品;塔娜在背叛与被背叛中漂泊,最终不知去向;曾经繁华的麦其官寨,在战火中变成了废墟;那些曾经匍匐在地的奴隶,虽然获得了自由,却也陷入了新的迷茫。

而二少爷,这个全书最清醒的“傻子”,早就预见了自己的结局。当解放军的枪声响起,当土司制度彻底崩塌,他平静地坐在官寨的屋顶上,等待着仇家的子弹——他知道,自己是土司制度的“最后一个符号”,只有他死了,属于土司的时代才会真正结束。当子弹穿过他的身体时,他没有恐惧,只觉得“风停了,尘埃终于落定了”。这份坦然,不是放弃,而是对命运的接纳:他见证了土司制度的辉煌,也亲手推动了它的落幕,现在,他该和这个时代一起,化作历史的尘埃。

四、雪域回响:不止是一个时代的故事

读《尘埃落定》,最动人的不只是土司制度的兴衰,还有阿来笔下的藏地风情与人性微光。他写高原的阳光“像金子一样洒在草地上”,写青稞酒的香气“能飘到雪山那边”,写奴隶们在月光下跳锅庄时的“快活与悲伤”——这些细节,让冰冷的历史有了温度。

而二少爷的“傻”,更像一面镜子,照出了人性的复杂与纯粹。他不懂算计,却懂得尊重每一个生命;他不懂权力,却懂得用真诚赢得人心;他不懂“聪明”,却懂得什么是真正的“活着”。在他身上,藏着阿来对人性的期待:哪怕在最荒诞的时代,最腐朽的制度里,依然有纯粹的善意与通透的灵魂。

合上书页,仿佛还能听见雪域高原的风:它吹过麦其官寨的废墟,吹过边境的市场,吹过奴隶们新盖的帐篷,也吹过二少爷倒下的地方。那些曾经的权力、欲望、仇恨,都已化作尘埃,散在风里。可阿来想告诉我们的是:尘埃会落定,但关于人性、关于命运、关于时代的思考,永远不会落幕。就像高原上的雪山,旧的积雪会融化,新的积雪会落下,可雪山本身,永远矗立在那里。

《尘埃落定》:雪域高原上,一个傻子见证的时代坍塌

您可以还会对下面的文章感兴趣:

暂无相关文章

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

最新评论