天哥来了

116

0

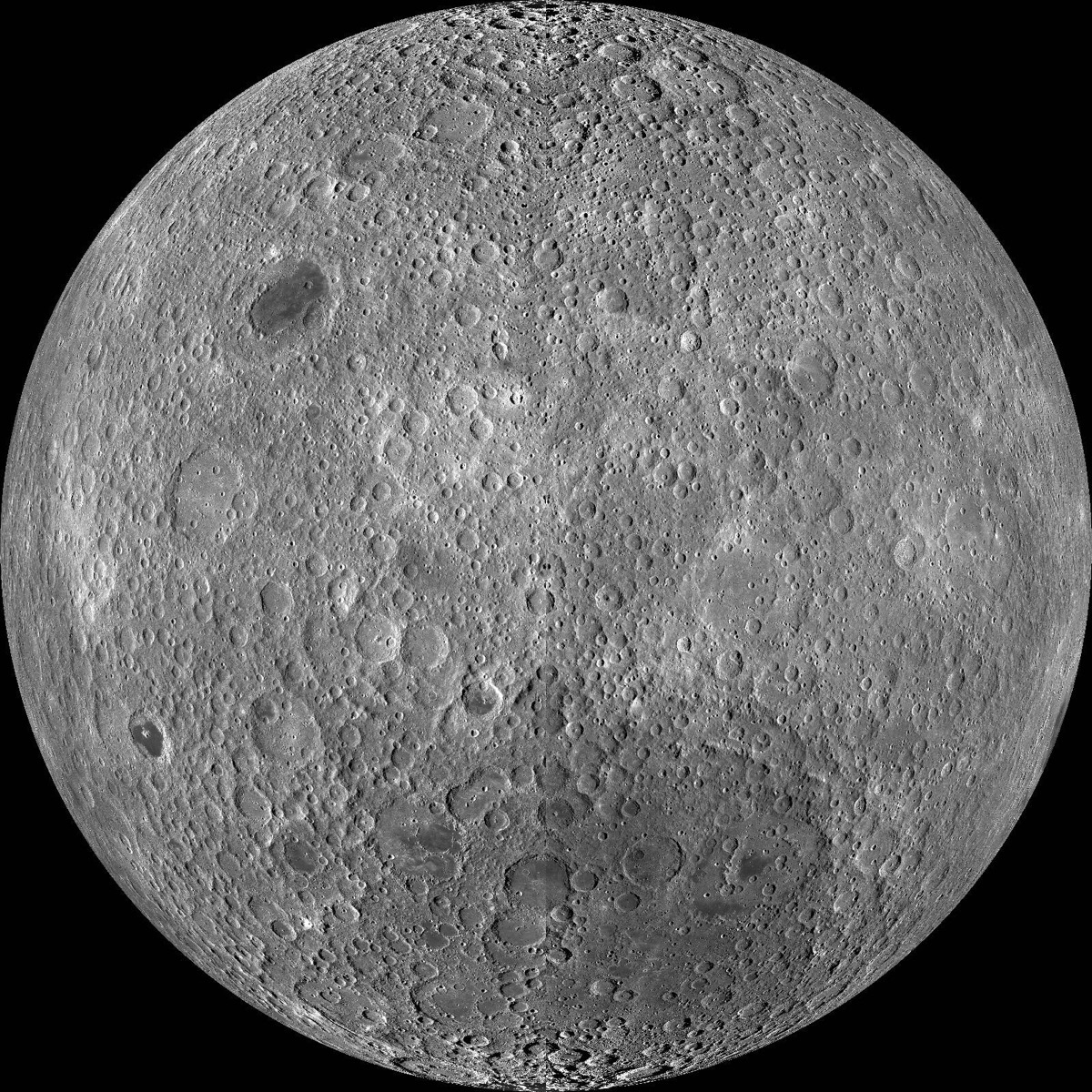

长久以来,月球背面因始终背对地球,被蒙上一层神秘面纱,甚至衍生出“外星基地”“史前文明遗迹”等猜想。但事实上,随着人类探测器的着陆与探测,月球背面的“秘密”已逐渐被科学揭开——它不是传说中的“秘境”,而是一片记录着太阳系早期历史的“地质博物馆”。

月球背面最显著的特征,是与正面截然不同的地貌。我们从地球看到的月球正面,布满了平坦的“月海”(由远古火山熔岩填充形成),而背面则几乎被密集的环形山覆盖,地势崎岖不平。以我国“嫦娥四号”着陆的南极-艾特肯盆地...

雨竹叶枫

84

0

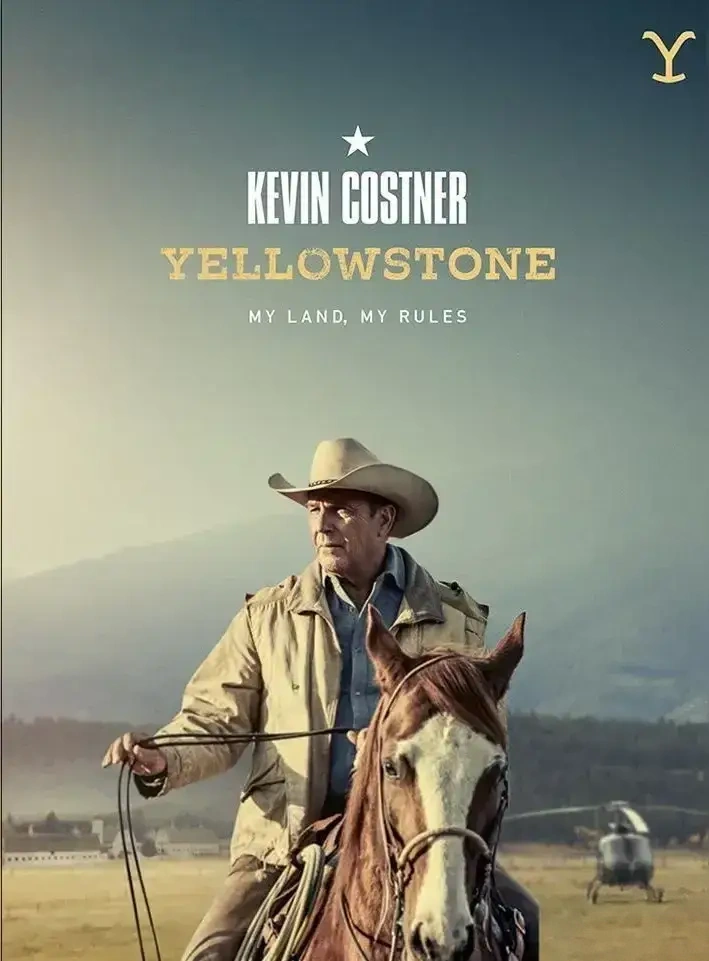

《黄石》是一部极具影响力的美剧,由泰勒·谢里丹创作并执导,自2018年首播后便广受关注,成为西部题材剧集的经典之作。故事围绕蒙大拿州的达顿家族展开,他们掌控着美国最大的连片牧场——黄石牧场。这片广袤无垠、承载着家族几代人记忆与心血的土地,每一寸都饱含着达顿家族的汗水。然而,牧场周边有美国首个国家公园、印第安人保留地以及被土地开发商觊觎的地皮,多方势力对这片土地虎视眈眈 ,达顿家族由此陷入了激烈的利益争斗。剧中核心人物约翰·达顿,由凯文·科斯特纳饰演,他是家...

雨竹叶枫

78

0

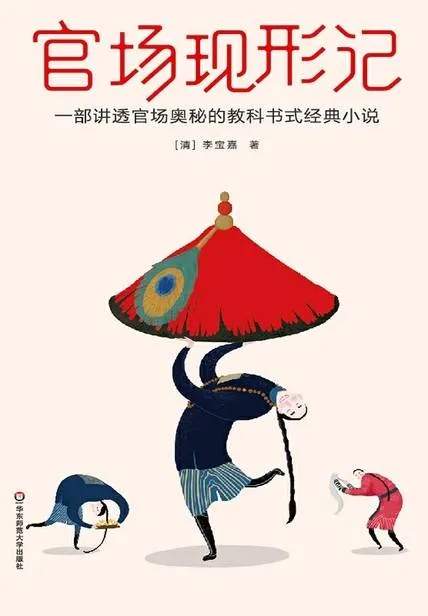

《官场现形记》是清末文学家李宝嘉(李伯元) 创作的长篇小说,是“晚清四大谴责小说”之首,最初连载于1903年至1905年的《世界繁华报》,全书共60回。小说以晚清官场为核心场景,没有固定主角,通过“串珠式”结构串联起100多个独立又关联的官场故事,覆盖从朝廷尚书到州县小吏的各级官员。内容聚焦官员的贪腐、谄媚、虚伪与无能,如官员为攀附权贵行贿送礼、借赈灾搜刮民财、靠弄虚作假谋求升迁等,全方位展现了晚清官场的腐朽生态。(一)思想与社会价值1. 批判的深刻性:小...

雨竹叶枫

78

0

在中国文化史上,王世襄是一位独特且令人敬仰的人物。他被称作“京城第一玩家”,却又以深厚的学术造诣、卓越的文物研究成就,成为文博界的一座丰碑,是横跨文史、民俗、收藏、鉴赏等多领域的大家。“不败顽童”这个称呼,生动地概括了他豁达洒脱、充满趣味的一生。他用一生的时间,将别人眼中“不务正业”的爱好,玩成了顶尖学问,诠释了对生活的热爱和对精神追求的执着。1914年,王世襄出生于北京的一个显赫世家,祖父是光绪年间的进士,父亲曾任北洋政府国务院秘书长,母亲是著名画家 。...

雨竹叶枫

84

0

在历史的长河中,总有一些人,以其独特的经历和卓越的才华,成为人们心中永恒的传奇。李叔同,便是这样一位人物。他的一生,充满了无数的转折与惊喜,从风华绝代的才子,到遁入空门的高僧,每一段经历都被后人反复提及,细细品味。李叔同出生于1880年,那个时代的中国正处于风雨飘摇之中,传统与变革激烈碰撞。他的家庭,是天津的盐商巨族,家境殷实,自幼接受良好的教育。然而,幼年丧父的经历,让他过早地品尝到了人生的无常。他跟随庶母王氏成长,在诗书的熏陶下,展现出了超乎常人的早慧...

雨竹叶枫

118

0

《骇浪风暴》以1993年波兰渡轮“扬·赫维留什号”在波罗的海沉没的真实事件为蓝本,是一部极具冲击力的灾难力作,于Netflix重磅上线。1993年1月14日那个暴风雨夜,风速高达每小时100公里,超过6米高的巨浪不断拍打着“扬·赫维留什号”。船上的乘客和船员们,原本怀揣着对旅程的期待,却瞬间陷入了绝境。船只在短短几分钟内迅速倾斜、断裂,冰冷刺骨的海水汹涌灌入,人们惊慌失措,尖叫与呼喊被狂风和海浪吞噬 。在这场灾难中,33人不幸遇难,仅有45人幸运获救 。剧...

雨竹叶枫

79

0

《如果我不曾见过太阳》是一部聚焦“边缘青春”的现实向文艺剧,故事围绕高三学生林晓棠展开。她成长于南方小城的普通家庭,父母关系疏离,成绩中游的她在学校里像“透明人”,唯一的慰藉是用旧相机记录生活——巷口斑驳的墙、傍晚的霞光、同桌苏晓偷偷画的漫画,这些细碎的画面构成了她对抗孤独的铠甲。一次偶然,林晓棠发现苏晓因家庭贫困偷偷打工,还面临被退学的危机;同时,她又撞见班长陈阳看似阳光的外表下,藏着被父母高压期待逼出的抑郁。三个少年因各自的困境逐渐靠近,他们一起在天台...

雨竹叶枫

89

0

《永久删除》由柏德潘·王般执导,是一部风格独特的泰式惊悚剧。故事围绕着艾姆和莉莉展开,两人分别深陷于不如意的婚姻,在孤独与不满中,他们逐渐靠近,陷入了婚外恋的漩涡。一次偶然,莉莉获得了一部拥有神秘力量的手机,只要用它拍下照片,照片中的人就会彻底从世界上消失,宛如被降下无形的“降头”。在欲望的驱使下,艾姆和莉莉决定用这部手机“删除”各自的伴侣,满心期待着开启全新生活。然而,事情远没有他们想象的简单。随着一个个生命被“删除”,一系列惊悚诡异的事件接踵而至,被删...

雨竹叶枫

88

0

《花花夫人》改编自真实故事,将时间定格在20世纪70年代,彼时意大利社会深陷传统观念的泥沼,宗教氛围浓厚,女性被牢牢束缚在家庭的框架内,离婚非法,堕胎权更是遥不可及 。故事的主角阿德琳娜,原本是一位相夫教子的普通家庭主妇,也是虔诚的天主教徒 。然而,丈夫萨罗的背叛让她的生活瞬间崩塌。萨罗作为情色杂志《Playmen》的创始人,不仅使杂志陷入严重的财务危机,还因出版“淫秽材料”面临法律指控,随后竟抛家弃子,偷偷将阿德琳娜任命为杂志主编,让她独自承担所有后果...

雨竹叶枫

90

0

《寄宿学校疑云》(El internado)是一部西班牙经典暗黑悬疑剧,故事围绕封闭偏僻的“黑松林寄宿学校”展开。这所表面上为贵族子女提供精英教育的学校,实则隐藏着无数秘密:校园深处的禁忌森林、神秘失踪的学生、教职工间讳莫如深的过往,以及被刻意掩盖的家族秘辛。新生保罗为寻找失踪的妹妹来到学校,却意外与同学艾丽莎、伊万等人卷入一连串离奇事件——学生接二连三遭遇“意外”,校工的诡异行为、校长夫妇的反常态度,以及森林里流传的“幽灵传说”,都指向学校背后不为人知的...