薛涛:大唐芙蓉笺上的才情风骨

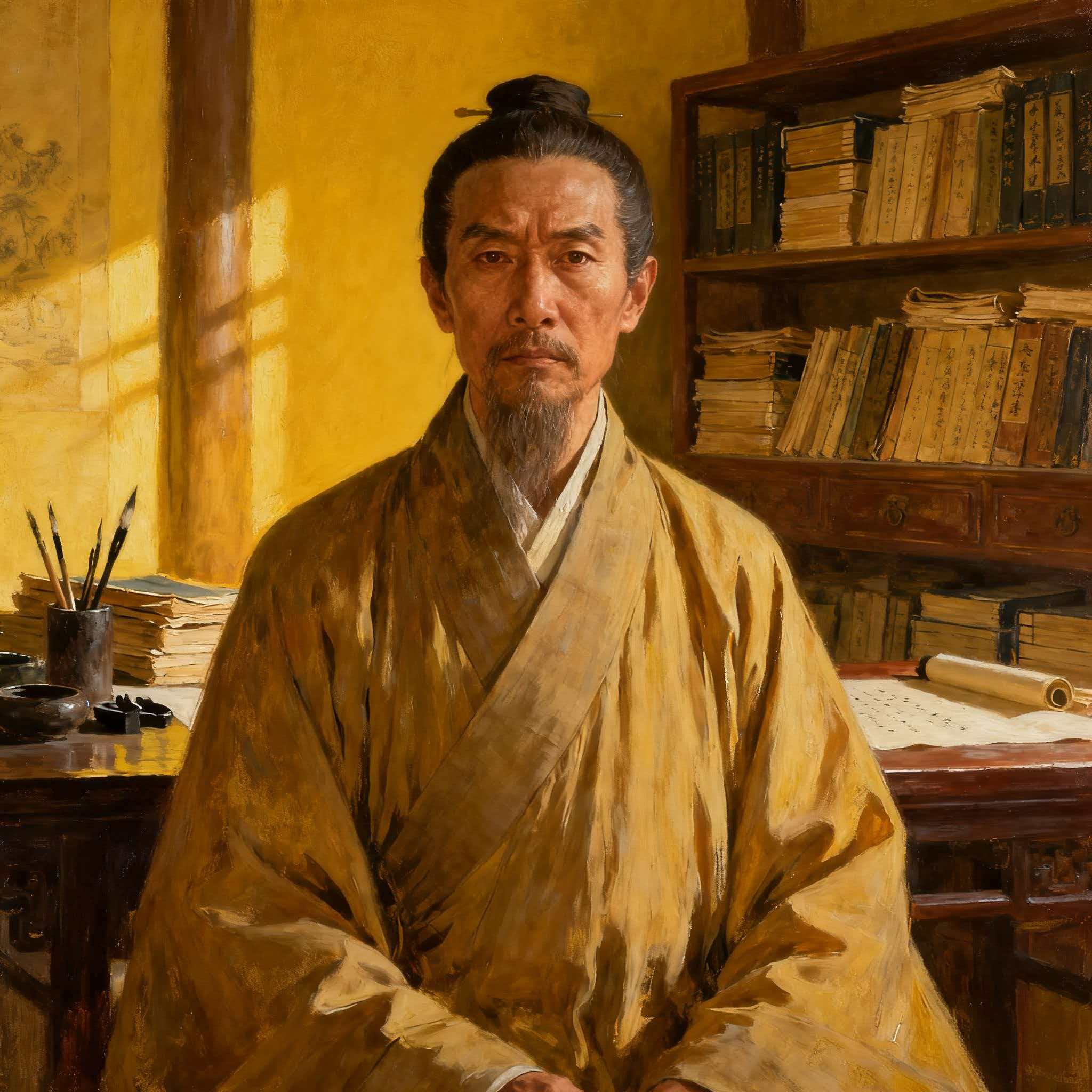

在唐代女诗人中,薛涛是一个无法被忽略的名字。她以“女校书”之名震动蜀地,用“薛涛笺”惊艳千年文坛,更在男权主导的时代里,以诗为刃、以情为魂,在宦海浮沉与情爱纠葛中活出了独属于自己的风骨。她的一生,是大唐繁华与落寞的缩影,更是女性在封建桎梏中追寻自我价值的传奇。

一、长安才女入蜀地:从官宦之女到孤女飘零

薛涛的出身,藏着大唐文人的典型底色。她约生于唐代宗大历五年(770年),长安人,父亲薛郧曾官至京城小吏,是一位饱读诗书、性情耿直的文人。薛涛自幼在书香熏陶中长大,三四岁便跟着父亲识字,五六岁能诵诗,八九岁时已展现出惊人的才思——这便是流传千古的“梧桐联诗”典故的由来。

一日,薛郧在庭院中散步,见井边古桐高耸,随口吟出上联:“庭除一古桐,耸干入云中。”他本是无心之举,却见年幼的薛涛仰头思索片刻,脆生生接道:“枝迎南北鸟,叶送往来风。”此句不仅对仗工整,更暗含“迎来送往”的人生隐喻,薛郧既惊叹女儿的才华,又隐隐担忧这“谶语”般的诗句会预示她未来的漂泊。

这份担忧,终究成了现实。大历末年(约779年),薛郧因得罪权贵,被贬至蜀地(今四川)为官,薛涛随父举家南迁。本以为只是暂避锋芒,却不料几年后,薛郧在任上病逝,留下年仅10岁的薛涛与母亲裴氏相依为命。失去了家中顶梁柱,母女二人在异乡无依无靠,生活迅速陷入困顿,只能靠变卖衣物、替人缝补勉强糊口。

从长安的官宦小姐到蜀地的孤女,年少的薛涛过早体会到了世态炎凉。但父亲留下的诗书,成了她唯一的精神慰藉——她在灯下苦读,在诗中寄托对父亲的思念,也在文字里悄悄埋下了“靠才华立足”的种子。

二、乐籍中的“女校书”:以才情破世俗枷锁

贞元元年(785年),16岁的薛涛为了生计,被迫加入了蜀地的“乐籍”。在唐代,乐籍是官方登记的歌舞艺人,虽能参与文人宴饮、官员应酬,却属于“贱籍”,社会地位低下。对饱读诗书的薛涛而言,这无疑是人生的巨大落差,但她没有沉沦,反而将乐籍当作了展现才华的舞台。

彼时,中书令韦皋出任剑南西川节度使,坐镇成都,是蜀地的最高军政长官。韦皋喜好文学,常召集文人雅士在帅府宴饮赋诗。一次宴会上,有人举荐薛涛“善诗能文”,韦皋便邀她即兴作诗。薛涛从容起身,挥笔写下《谒巫山庙》:“乱猿啼处访高唐,路入烟霞草木香。山色未能忘宋玉,水声犹是哭襄王。朝朝夜夜阳台下,为雨为云楚国亡。惆怅庙前多少柳,春来空斗画眉长。”

全诗没有一句女儿家的脂粉气,反而以巫山神女的典故暗讽时政,意境苍凉、笔力雄健,让满座宾客惊叹不已。韦皋更是拍案叫绝,当即认定薛涛是“旷世奇才”。此后,帅府每有宴请,必邀薛涛出席;甚至一些重要的公文起草、案牍整理工作,韦皋也放心交给她处理——薛涛写的公文,既富文采又条理清晰,比许多幕僚的手笔更胜一筹。

久而久之,韦皋对薛涛的才华愈发赏识,竟想打破“女性不得为官”的旧例,为她奏请“秘书省校书郎”的官衔(唐代校书郎负责整理国家典籍,需进士出身才能担任)。虽因朝廷“无女性任此职”的规定未能如愿,但“女校书”的美名却在蜀地传开,成为薛涛最鲜明的标签。连后来到访蜀地的诗人王建,都在《寄蜀中薛涛校书》中称赞她:“万里桥边女校书,枇杷花里闭门居。扫眉才子知多少,管领春风总不如。”

然而,才华带来的关注,也让年少的薛涛陷入了麻烦。因韦皋的宠爱,许多官员为求仕途顺利,纷纷向薛涛送礼行贿,薛涛虽未中饱私囊,却也“来者不拒”,这让韦皋觉得她“恃宠而骄”,有损自己的威严。贞元五年(789年),韦皋一气之下,将薛涛发配到松州(今四川松潘,唐代西南边陲,常年战乱),让她在艰苦的边地反思过错。

三、边塞诗里的觉醒:从依附到独立的蜕变

松州的岁月,是薛涛人生的转折点。从繁华的成都到荒凉的边塞,沿途是“黄沙漫天、战马嘶鸣”的景象,所见是“戍卒思乡、百姓流离”的惨状。这种强烈的落差,让薛涛彻底清醒——她意识到,即便有“女校书”的美名,自己终究还是依附于权贵的“乐籍中人”,一旦失去庇护,便如飘萍般无依无靠。

在松州,她写下了《罚赴边有怀上韦相公(二首)》,其中一首道:“闻道边城苦,而今到始知。却将门下客,负我腹中诗。万里关山梦,三更雨雪时。亦知成不返,秋至拭啼眉。”诗中没有抱怨韦皋的绝情,反而满是对边地疾苦的同情和对自身命运的反思。她不再是那个恃宠而骄的少女,而是开始以“独立个体”的视角审视世界。

正是这组饱含真情的边塞诗,打动了韦皋。他意识到自己对薛涛的惩罚过于严苛,更欣赏她在困境中的坚韧与成长。不久后,韦皋下令将薛涛召回成都,并亲自为她办理了“脱籍”手续——薛涛终于摆脱了乐籍,恢复了自由身。

脱籍后的薛涛,没有选择再依附任何权贵,而是在成都浣花溪畔定居下来。她开垦荒地、种植花木,过上了半隐居的生活,却依旧与文人雅士保持往来。白居易、杜牧、刘禹锡、张籍等大诗人到访蜀地时,都曾专程与她唱和;她的诗也愈发成熟,既有《春望词四首》中“花开不同赏,花落不同悲”的细腻柔情,也有《送友人》中“水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍”的开阔意境。

四、与元稹的生死恋:一场注定无果的深情

在薛涛的情感世界里,元稹是最浓墨重彩的一笔,也是最痛彻心扉的遗憾。元和四年(809年),31岁的元稹以监察御史的身份出使蜀地,听闻薛涛的才名,专程前往浣花溪拜访。彼时,薛涛40岁,虽不再年轻,却因常年浸染诗书,气质清雅、风韵犹存;而元稹年少成名、仪表堂堂,是当时文坛的“当红小生”。

两人一见如故,从诗词歌赋谈到人生理想,从晨露微曦聊到夜色深沉。元稹欣赏薛涛的才华与独立,薛涛则沉醉于元稹的温柔与才情——这是她生平第一次感受到“灵魂契合”的爱情,她以为自己终于等到了可以托付终身的人。

那段日子,薛涛像个陷入热恋的少女,写下了许多缠绵悱恻的诗句。她在《池上双鸟》中写道:“双栖绿池上,朝暮共飞还。更忆将雏日,同心莲叶间。”诗中描绘的“双鸟共栖”的画面,正是她对未来的憧憬。她甚至特意为元稹制作了“薛涛笺”——这种以浣花溪畔的木芙蓉皮为原料,染成胭脂色的小笺,尺幅小巧、色彩艳丽,恰好能写下一首七言绝句,成了两人传情的信物。

然而,这段爱情从一开始就注定了悲剧。元稹是典型的“仕途至上”的文人,他对薛涛的感情,更多是“才子对才女”的欣赏,而非“一生一世一双人”的承诺。元和五年(810年),元稹因弹劾权贵被贬为江陵士曹参军,他离开蜀地时,虽与薛涛约定“日后必来相见”,却再也没有回来。

薛涛在浣花溪畔苦苦等待,从春到秋,从青丝到白发,等来的却是元稹另娶他人的消息。她没有哭闹,也没有怨恨,只是平静地写下《送友人》《题竹郎庙》等诗,将所有的深情与遗憾藏进文字里。这场爱情,让她彻底看透了“情爱无常”,也让她更加专注于自己的诗歌与生活。

五、浣花溪畔的暮年:薛涛笺与诗名不朽

经历了情爱的挫折后,薛涛的心境愈发平和。她在浣花溪畔修建了一座“吟诗楼”,每日与诗书为伴,偶尔接待来访的文人,过着清幽自在的生活。晚年的她,甚至换上了女冠服(唐代女道士的服饰),以示对世俗纷扰的超脱。

这段时光,是薛涛创作的丰收期,也是她艺术成就的巅峰。她不仅写下了《蝉》《风》等借物咏怀的佳作,更在造纸工艺上留下了不朽的贡献——“薛涛笺”。原来,薛涛嫌当时的纸张尺幅太大,不便于写诗赠友,便亲自指点工匠,用浣花溪的水、木芙蓉的皮、芙蓉花的汁,制作出了色彩斑斓的小笺。这种笺纸有红、黄、蓝、紫等十种颜色,又称“十色笺”,因色泽艳丽、质地细腻,很快成为文人墨客的最爱,甚至流传到长安、洛阳等地,成为唐代文化的一张“名片”。

除了诗歌和造纸,薛涛的书法也堪称一绝。宋代《宣和书谱》记载,她的行书“得王羲之法,无女子气,笔力峻激”,甚至有书法家评价她的字“不亚于当时的男性书法家”。遗憾的是,她的书法作品大多已失传,仅存的《陈思王洛神赋》残卷,仍能看出其笔锋的遒劲与洒脱。

唐文宗大和六年(832年),63岁的薛涛在浣花溪畔病逝。她的生前好友、剑南西川节度使段文昌,为她题写了墓志铭,称她“才高文妙,无忝女史”。薛涛一生创作了约五百首诗,晚年自编为《锦江集》五卷,可惜大部分诗作在流传中散佚,现存仅九十余首,收录于《全唐诗》中。

六、千年后的回响:风骨永存的“唐代第一女诗人”

薛涛去世后,她的故事和诗作从未被遗忘。历代文人对她评价甚高:明代文学家杨慎称她“有林下风致”,清代诗人袁枚赞她“才情冠绝一时”,现代学者更是将她与鱼玄机、李冶、刘采春并称为“唐代四大女诗人”,且公认她为“四人之首”。

而“薛涛笺”的影响,更是跨越了千年。后世的诗人、画家,仍以使用“薛涛笺”为荣;成都浣花溪畔的“薛涛井”(相传是薛涛制笺取水之地),至今仍是著名的文化景点;甚至在日本、韩国等东亚国家,“薛涛笺”的制作工艺和文化内涵,也被视为唐代文化的重要遗产。

如今,当我们重读薛涛的诗,仍能感受到她的才情与风骨:她有“枝迎南北鸟”的无奈,却也有“万里关山梦”的坚韧;她有“花开不同赏”的柔情,却也有“笔力峻激”的豪情。她的一生,没有依附于任何男人,没有困于“女性”的身份枷锁,而是以诗为剑、以才为盾,在大唐的风云里活出了自己的精彩。

薛涛早已远去,但她留在芙蓉笺上的诗句,留在历史长河中的风骨,却永远闪耀着光芒——那是属于女性的独立与觉醒,是属于文人的坚守与热爱,更是属于大唐的繁华与浪漫。