历史褶皱里的信仰之光——评《沉默的荣耀》对隐蔽战线的史诗性书写

在谍战剧陷入"烧脑反转"与"英雄传奇"的创作窠臼时,《沉默的荣耀》以近乎纪录片的冷峻笔触,撕开了1949年台湾隐蔽战线的血色帷幕。这部由真实历史事件改编的剧集,用"大事不虚、小事不拘"的创作原则,将吴石、朱枫等烈士的悲壮抉择,化作穿透七十年时空的精神强光,重新定义了主旋律谍战剧的美学高度。

### 一、真实肌理下的历史复现

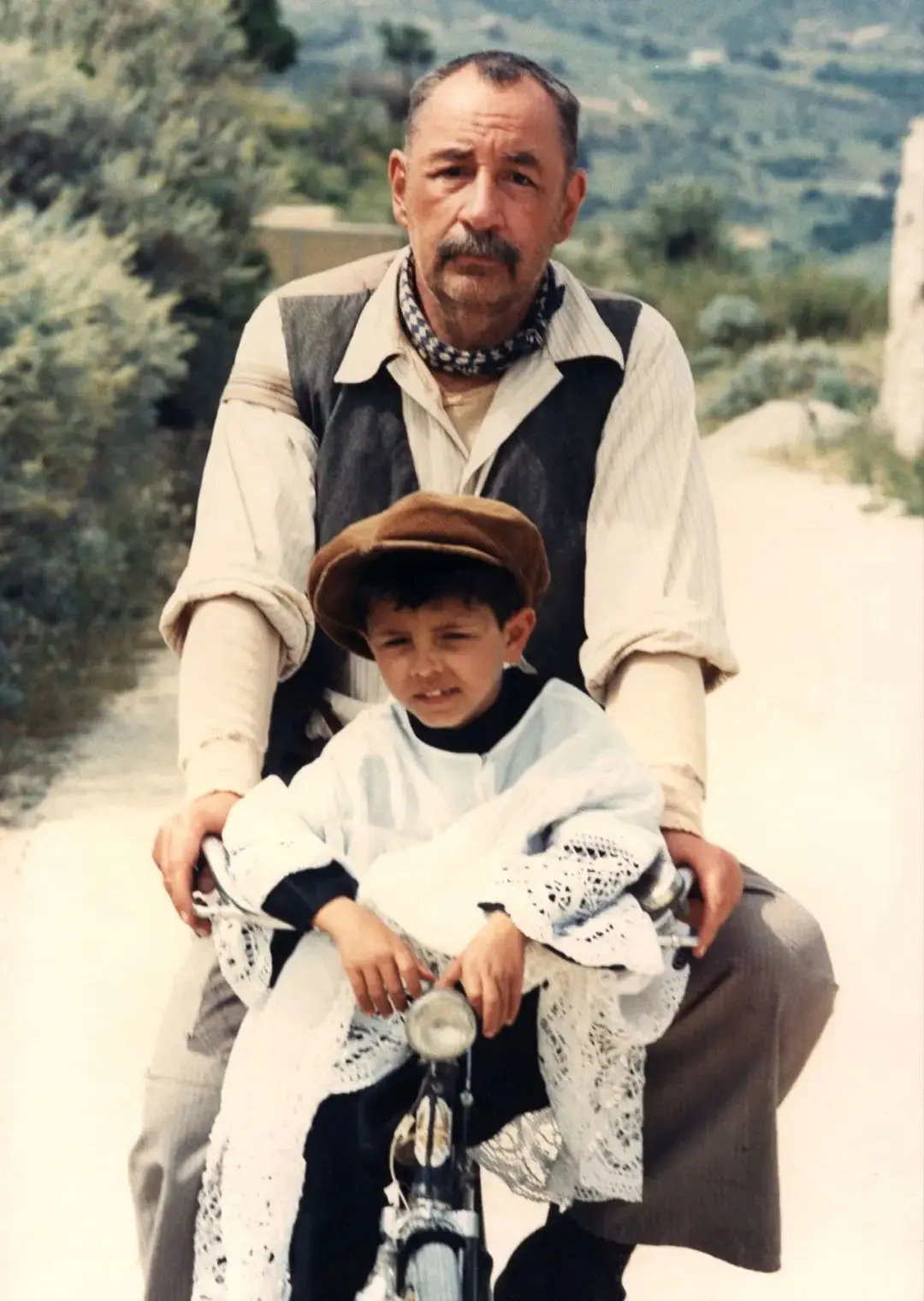

不同于传统谍战剧的虚构叙事,《沉默的荣耀》将九成以上角色冠以真名实姓,90%剧情均有档案背书。当观众看到吴石在酒会上吟诵《薛平贵与王宝钏》的歌仔戏唱词"我身骑白马走三关"时,这一细节不仅呼应了他对故土的眷恋,更暗合了其"改换素衣回中原"的信仰底色。剧组1:1复刻的台北西门町街景,从商铺招牌到行人服饰都透着岁月的质感,这种考据癖般的还原,让历史不再是教科书上的冰冷文字,而是可触摸的时代切片。

剧中对情报传递的细节刻画堪称谍战教科书:吴石通过《台湾海防图》的折痕传递密信,朱枫用口红在镜子上写下"信仰不灭"后从容赴死,这些源自真实档案的情节,比虚构的"摩斯密码"更具震撼力。当观众发现吴石正是《潜伏》中余则成的原型之一时,历史与艺术的互文更增添了一层厚重感。

### 二、失败叙事中的精神突围

该剧最具突破性的,是其对"失败美学"的大胆拥抱。从第一集吴石说出"若一去不回,便一去不回"的独白开始,观众便知晓了这个故事的悲剧底色。但导演杨亚洲没有陷入悲情宣泄的窠臼,而是将"已知结局"转化为叙事优势——当观众不再追问"他们能不能赢",而是聚焦"他们还能走多远"时,每一个看似平常的场景都被赋予了特殊的重量。

吴石在楼梯拐角因女儿误解而踉跄跌倒的细节,朱枫目睹交通员跳海牺牲时泛红的眼眶,这些充满人性温度的刻画,让英雄不再是高大全的符号。正如编剧卢敏所言:"我们要写的不是揭秘情报工作,而是吴石的自觉——他的选择无关党派,更关乎苍生。"这种跳出党派立场的叙事视角,让《沉默的荣耀》超越了类型剧的局限,成为对人类精神困境的深刻叩问。

### 三、表演艺术的巅峰对话

于和伟与吴越的表演堪称"双璧生辉"。于和伟饰演的吴石,将"隐忍"二字刻进了骨髓:接到赴台任命时微微颤抖的手指,面对妻女时眼底闪过的不舍,都在细微处见真章。当他在法庭上慷慨陈词"我忠诚于中山先生天下为公的党国"时,眼中燃烧的理想主义光芒,让观众看到了一个旧时代知识分子的精神涅槃。

吴越塑造的朱枫则呈现出女性革命者的独特魅力。她在销毁密电时的冷静自持,与被捕前将情报托付给黎晴时的坚定,形成了刚柔并济的人物弧光。剧中有一场她在夜市与特务周旋的戏,吴越通过步态、眼神的细微变化,将地下工作者的机敏与危险环境的压迫感,演绎得惊心动魄。

### 四、时代镜像中的精神共振

《沉默的荣耀》的热播,意外引发了一场跨越时空的信仰对话。当观众自发前往北京西山无名英雄广场献花时,当厦门吴石故居游客量暴增时,这部剧完成了从艺术作品到文化现象的蜕变。剧中"替烈士看看今天的中国"话题破亿,恰是年轻一代对历史英雄的精神致敬。

该剧的成功,更在于其打破了主旋律剧的圈层壁垒。18-35岁观众收视率达2.78%,创主旋律题材历史新高,这得益于其对"信仰"的年轻化表达。导演杨亚洲用黑白镜头与PPT式转场营造历史疏离感,配乐中融入闽南童谣元素,让年轻观众在熟悉的文化符号中产生情感共鸣。

在这个娱乐至死的时代,《沉默的荣耀》用近乎残酷的真实,让我们重新触摸到信仰的温度。当吴石在刑场留下"凭将一掬丹心在,泉下嗟堪对我翁"的绝笔时,当朱枫将最后一丝气力用于保护情报时,这些被历史尘埃遮蔽的名字,终于在七十年后绽放出夺目的光芒。这部剧不是对英雄的简单歌颂,而是对人性光辉的永恒礼赞——它告诉我们,真正的荣耀,从来都在沉默的坚守中。