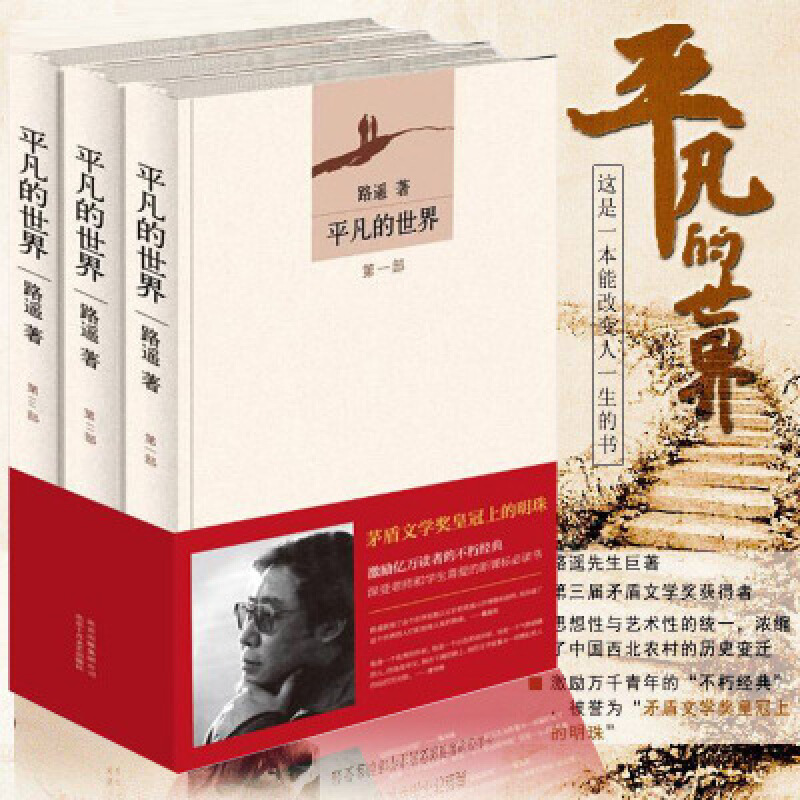

黄土地上的生命史诗:《平凡的世界》里的奋斗与滚烫人生

路遥从不是在写一部“逆袭爽文”。他用陕北黄土地的沟壑、煤矿井的黑尘、田埂上的麦浪,记录下改革开放初期一群普通人的挣扎与坚守——没有惊天动地的传奇,只有“把日子过下去”的朴素执念,却让我们在平凡里,读懂了生命最滚烫的力量。

这本书的“重”,在于它不回避苦难,却也从不放大苦难。孙少安背着家庭的重担,在砖厂的烟火里摔得头破血流,却在土窑里对着秀莲说“咱再试一次”;孙少平揣着两本旧书离开双水村,在黄原的小工棚里啃冷馍,在大牙湾的煤矿里直面生死,却始终没丢了“想看看更大世界”的念头。他们的苦不是“卖惨”,而是无数中国人在时代转型中真实的生存底色:要吃饭,要养家,要在土地与城市的夹缝里找一条活路。可正是这份“不逃”的韧劲,让“平凡”有了重量——不是每个人都能改变命运,但每个人都能选择不向命运低头。

而这本书的“暖”,藏在那些细碎的人情里。少安给妹妹买新衣裳时的犹豫,少平与田晓霞在古塔山约定时的星光,金波为朋友两肋插刀的热肠,秀莲趴在少安肩头哭“咱不怕穷”的坦诚……这些没有华丽辞藻的瞬间,比任何“伟大”都更动人。路遥写透了普通人的情感:亲情是扯不断的牵挂,爱情是黑暗里的光,友情是寒冬里的暖。哪怕田晓霞的牺牲让人心碎,哪怕少平最后仍在煤矿里挖煤,这些温暖也从未消失——它告诉我们,平凡的生活里从不是只有苦,那些人与人之间的羁绊,才是撑过难关的底气。

最让人难忘的,是书中对“劳动”的敬畏。无论是少安在地里挥汗如雨,还是少平在煤矿里抡起铁镐,路遥都没有把“劳动”写成“苦难的符号”,而是写成“尊严的来源”。孙少平说“劳动着是幸福的,无论在什么时代”——这句话戳中了平凡人生的本质:我们或许成不了“大人物”,但靠自己的双手吃饭,靠自己的努力把日子过好,本身就是一种“了不起”。没有谁的人生是“没用的”,就像双水村的土地,哪怕贫瘠,也能长出麦子;哪怕平凡,也能活出滋味。

多年后再读《平凡的世界》,才懂它为什么能打动一代又一代人。它不是在教我们“如何成功”,而是在教我们“如何活着”——活着不是等风来,而是在风里雨里,依然愿意弯下腰播种;不是追求多么耀眼的人生,而是在平凡的日子里,守住内心的善良与坚持。就像孙少安最后站在砖厂的土坡上看着家乡,就像孙少平在煤矿里点亮一盏灯看书——平凡从不是“平庸”,认真活着的人,每一步都算数。