小编按:唐圭璋先生是著名词学家、中国古典文学研究家。现刊发两篇回忆文章,以怀念这位大师级的词学家。

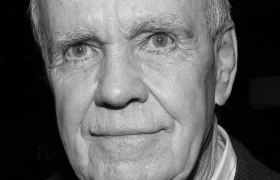

唐圭璋(1901~1990),字季特,江苏南京人,著名词学家、中国古典文学研究家。早年入东南大学,从曲学大师吴梅先生学习词曲,后专治词学。解放前曾任中央大学、金陵大学中文系教授。1953年起任南京师范学院(今南京师范大学)中文系教授。主要著作有:《全宋词》、《全金元词》、《词话丛编》、《宋词三百首笺注》等。1990年11月28日0时10分在南京逝世,享年90岁。

人物丨“情圣”词宗唐圭璋

赵普光

我常以为,要看一位学者,关注其人往往比其学更有意味。这让我想起了已故词学名家唐圭璋先生。唐圭璋先生被称为“词林宗师”、“学界泰斗”、“词坛耆宿”,其学问、建树,有目共睹,特别是他的《全宋词》,举一人之力,积十年之功,更是永远嘉惠学林。

这些学术伟业,当然毋庸后生小子如我者来置喙了。但我总觉得,在他学术成就的背后,那个时隐时现的人,以及掩藏在更深处的心,也许更值得关注。读唐圭璋先生《梦桐词》,在学术大师、词学名宿的形象之外,一位“情圣”的身影逐渐浮现在我的眼前。要论情之专、情之深、情之苦、情之浓,我觉得在现代以来的文人学者中,没有人能和唐圭璋先生比。既然如此,称唐先生为百年中国学界的“情圣”,诚不诬也,更非侮也。

唐圭璋先生编《全宋词》

一

了解一个人,从其不经意间的细节入手,恐怕会有更深的发现。之所以会想起用“情圣”来评价我所推崇尊敬的唐圭璋先生,源于对唐氏一个小小细节的注意。

从纪念和回忆唐圭璋先生的文字中我惊奇地发现一个细节:唐圭璋的很多后学晚辈们都曾不约而同地提及,他们在拜访时,先生总是热情的“执手”而谈。仅举几例。

王兆鹏教授的文章中记道:

座中唐师一直握着我的手,千叮咛,万嘱咐。

叶嘉莹先生回忆:

记得我与唐先生相晤时,曾并坐在一个长沙发上。先生坐在我的左侧。一见面先生就亲切地握住了我的手,以后一直与我执手而谈。

李灵年先生写道:

但他见了我,仍然一如既往,兴奋,亲切,和蔼,拉着我的手,一谈就是一个多小时。

陈庆元教授曾回忆:

临行,我对唐老说,将来我还会回来拜望您。唐老久久地拉着我和同群兄的手。

杨宝霖先生记述:

其时唐先生经年抱病,霖恐影响唐先生休息,几次告辞。唐先生兴致弥高,牵衣挽留,霖往往乘3路公共汽车最后一班车回到傅厚岗寓所。

执手交谈,这在现在一般熟悉的师友中都是极少见的动作。我们知道,慕名到唐氏家里拜访的后学,大多与唐老交往并不多,甚至有的是初次登门,唐老在与他们聊天的时候,都会主动地拉着这些人的手,促膝交谈。

这一细节,引起了我的兴趣。

后来偶然读到唐圭璋的一首诗,我似乎觉得自己有可能接近了那位老人的内心。1987年10月南京师范大学举办中秋吟诗会,已八十有七高龄的唐先生即席吟诗:

秋光信是胜春光,桂子风飘满院香。

执教心雄图改革,碧空万里月如霜。

后来人在引用时都说该诗是唐圭璋乐观心情、矍铄精神的写照。但我觉得恐怕不尽如此。细读这首诗就会发现,其前三句和最后一句之间是不协调的,甚至前后有点矛盾。从“春光”、“桂香”、“改革”,转到了“如霜”,显得很突兀。前面的几个意象都是昂扬的、向上的、积极的,但是末尾忽然显出有些凄冷低黯。当然,这是即兴之作,有应景的成分,不能深究,但我以为这首诗颇有些象征意味:不协调的诗句中无意间泄露了唐氏的矛盾心情,风光的表面下,似乎潜在的是老人孤独的内心。最后一句看似为了叶韵而用“霜”字,或许恰恰显示了他压抑太久的孤寂凄凉。

“文革”结束之后,随着词学研究日益兴盛起来,慕名来拜访老先生的学者越来越多。应该说八十年代是老先生最风光无限的时候了,可是热闹的背后,掩盖不住的是寂寞孤独,凄苦无人识的内心。他的主动“执手”而谈的动作习惯,或许有着潜在的,肯定连他自己都没有意识到的心理——对人与人之间的爱的渴望,对真情的渴望。

这种渴望,源于唐圭璋一生对真情的执着,这种执着亦关涉唐氏生命历程中爱情亲情的易逝与飘零。这就不能不从其身世遭际谈起了。

二

二十世纪的中国,风云激荡,世事更迭。在这变动的大背景下,唐圭璋命运之多舛,在百年中国文人中是极罕见的。唐圭璋是满族旗人,生于庚子年十二月初四,阳历1901年1月23日。7岁上丧父,11岁时母亲去世。就他个人早岁遭遇,唐圭璋自述比较简单,而其三女唐棣棣的文字更加详细些:

1911年辛亥革命爆发。听人说,革命党人抓到满人就砍头,祖母十分害怕,在百般无奈中,只好……带着二姑妈唐俊章、三姑妈唐鸿章和爸爸一起到南京香铺营他们的姨夫家避难。姨夫是汉族,机织为业。在爸爸的姨夫家住了不久,祖母又病逝,就靠二姑妈替人做针线活,爸爸作小贩(常在新街口一代,现在的胜利电影院附近买香烟、花生、瓜子等)以维持生计。后来二姑妈出嫁到安庆,三姑妈给郎家做童养媳,爸爸寄居到他舅父家,原来支离破碎的家就彻底地解体了。

唐圭璋一生下来就赶上了中国历史上最不好的时候,而人生早年所有的艰辛不幸都被他遇到了。应该说,在那个年代,早年失怙而后来成名的人很多,如唐圭璋的老师吴梅,如新文学家中的鲁迅、胡适、郁达夫、巴金等等。但是,从个体苦难史而言,他们大概都没有唐氏的身份这么特殊,都没有他这么曲折,或许都比不上他受到的痛苦这么巨大。为什么这样说呢?鲁迅、胡适等人虽然早岁丧父,但是都有慈母抚养,给予他们最需要的母爱和家庭的温暖。可是唐圭璋先生丧父之痛还没有摆脱,接着母亲又去了。不仅如此,他后来一直寄养在别人家里,连最基本的家庭都不复存在了。

唐圭璋彻底地被命运抛在了半空中。说他身份特殊,因为他是满族旗人。现在说起来,满族血统并没有什么异样啊。为什么那个时候特殊呢?大家别忘了,唐氏的童年正赶上辛亥革命前后,这是晚清风雨飘摇的时代,满汉种族的冲突,排满仇满的社会情绪,对于一个稚嫩柔弱的少年来说,时时刻刻都面临着太过巨大的危机和压力。也许在这一点上,老舍与唐氏有点相似,但是老舍的父亲毕竟是在与八国联军的交战中战死的,毕竟老舍还有母亲在堂,还有自己的家,尽管已并不完整了。而这些对于童年和少年的唐圭璋来说,都是奢求。

在这个意义上,唐圭璋的生命起点极为不幸。后来抗战期间唐圭璋只身在重庆执教时写的诗句“无家空有泪,谙尽天涯味。万里一灯前,娇儿眠未眠?”恐怕不单单是对三个幼女的思念牵挂,其中所说的“无家空有泪,谙尽天涯味”何尝没有早年无家可归的悲苦的叠影呢?早年的打击(父母双亡)和遭际(家破人亡、寄人篱下),我想那种痛苦的阴影不是后来短暂的甜美家庭生活、刻苦的词学研究、名满天下的声誉能完全取代和消弭的。这种阴影会笼罩一生,常常出现在梦中的。尽管唐氏几乎没有写童年遭遇的诗词,可是我觉得:情感,见之于诗词的,固然深刻,而未形之于文字的,或许更为隐秘痛苦。对于唐圭璋早年的身世之痛,当作如是观。

三

青年唐圭璋有一段极幸福的姻缘。唐圭璋与南京大行宫利济巷内有名的尹家花园里的大小姐尹孝曾结婚。端详他们的合影,确实“照片上的尹小姐眉目清秀,虽不是红粉佳人,却自由那一份大家闺秀的端庄典雅。”

婚姻生活是美满的,但这大概也是唐圭璋先生一生中仅有的温馨幸福时光了。《梦桐词》里有一首曾忆及当时的恩爱:

人声悄,夜读每忘疲。多恐过劳偏熄烛,为防寒袭替添衣。催道莫眠迟。(《忆江南》)

这种情景,怎不让人砰然心动。

唐圭璋先生词集《梦桐词》

唐圭璋的三女唐棣棣后来记述父母恩爱温馨的生活时写道:

爸爸喜欢唱昆曲,也会吹箫。每当炎热夏季,夜晚在门前梧桐树荫下纳凉,妈妈总是为他点上蚊烟,坐在一旁替他轻轻扇着扇子,爸爸吹着悠扬悦耳的洞箫,妈妈轻声和唱。

夫妻恩爱相知如胶似漆的情形,一再让唐圭璋不断地追忆:

人眠后,吹笛夜凉天。丽曲新翻同拍节,芸香刚了又重添。谁复羡神仙?(《忆江南》)

唐圭璋的同门、挚友王季思曾回忆上个世纪三十年代唐氏的家庭生活场景:

1930年代寒假,我从温州到南京求职,寄住在圭璋家里将近一个月。当时东南大学已改中央大学,来南京看望师友的同学不少。圭璋夫人患病,两个女儿都还幼小,圭璋除忙于接待宾客外,还得细心照顾夫人和二女。他屋檐外有株梧桐,每听见两个女儿嚷着要爬树时,他就跑到屋檐外,站成骑马式,左手叉腰,右手举拳,装成棵小树的样子,让女儿踩着他的膝盖,攀着他的肩膀爬到他头上去。这个下来,那个又上去。就这样,他慈祥地爱抚了幼女的成长,又减轻了他们对妈妈的纠缠。

唐氏对妻女的热爱、深情在那个细节中表现得淋漓尽致,这是真情,这是真爱。

唐氏终于苦尽甘来了!然而,哪曾想,美满生活却因尹孝曾的病逝,永远地成为过去,散成碎片织成残梦,而梦境只会使醒后的现实更加冰冷凄凉。

唐圭璋妻子尹孝曾病逝的那天,恰是1936年旧历除夕。当千家万户爆竹声声辞旧岁迎新春的时刻,却正是唐圭璋先生痛不欲生的日子。同样的人间,却有如此迥异的心情。而且这也意味着以后每年都要在这个国人极为重视的节日里煎熬着,每到这个日子,唐圭璋先生的丧偶之痛会成倍增加,那凄苦的心情会无限放大。后来唐圭璋有词回忆痛苦的心情:

西风一箭成迟暮,消得斜阳顾。背人已自不胜愁,那有心情,再系木兰舟。(《虞美人·柳》)

孤独痛苦的折磨,年复一年。唐棣棣曾写道:“安葬妈妈之后,爸爸就忙着要去教课,但只要有空,他就会跑到妈妈坟上去,坐在那里吹箫。”“箫声哀怨,四顾凄凉,欲觅难寻,空余双泪凭伊认了。有时碰到节假日,他索性带上几个馒头或烧饼,几本书,一只箫,在坟地上呆上一天。”

“挑尽孤灯孤雁诉,莲心不抵人心苦。”(《蝶恋花》)对亡妻的追怀思念,并没有随时间而淡化,恰恰相反,岁月逐增,痛苦也逐渐的凝聚和沉淀,深入骨髓。笔者在进入南师大不久,曾听有前辈老师谈起八十年代初唐圭璋授课时的情形。唐老讲授的是苏东坡那首极富盛名的悼亡词《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》:

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

学生们都以期待的眼睛望着,等老师做精彩的分析。然而,在黑板上写下“十年生死两茫茫”一句之后,老先生有些颤抖,再没有力气写下去了,只是呆呆地看着板书,喃喃自语:“十年生死两茫茫!十年生死两茫茫……”然后长叹一声“苦啊!”就再也讲不下去了。看到唐先生的眼睛里浸满了泪花,学生们震惊了,默默地看着老师。

我想,这肯定是他们大学期间印象最深的一堂课,也是最精彩的一课。先生不能自已的情感,使得学生真正体察到了此中的深情,这远比任何精彩的理论分析都更加地真实、生动和深刻。

苏词《江城子》中所写的情感,其实也正是唐氏的情感;苏词中的梦境,何尝不也是无数次地出现在唐氏梦中。真的情、真的人、真的诗,在那一刻跨越千年,在苏、唐两位词人之间、在师生之间、在阴阳两界、在历史现实之间,息息相通……

妻子去世后,唐圭璋先生终其一生未再娶。一般人都难以置信,都会觉得这种痴情,这种相守,这种承诺,只可能出现在理想中,出现在文学作品里。然而唐老却用自己的一生讲述着那份爱情,坚守着那份承诺。

四

尹氏去世时正值华年,留下三个孩子。唐圭璋先生独自抚养儿女。后来唐棣棣曾写道:“爸爸对妈妈的深挚的爱,倾注到我们姐妹身上,与其说是严父,不如说是慈母更为确切。”

丧偶打击,抚孤重任,是人生的大磨难、大考验。但是,谁曾想到,更大的打击还在后面,这就不能不让我们慨叹命运的不公了。

笔者曾从南京师大教授曹济平老师那里看到过唐圭璋先生的遗嘱原件。这份立于1988年11月9日的遗嘱上写着:

我的爱人尹孝曾于1936年病世,留下三个女儿唐棣华(十岁)唐棣仪(八岁)和唐棣棣由我一人抚养。1956年棣仪病逝,留下儿女三个:吴寅(六岁)、吴祥(四岁)由我抚养,吴大明(未满一岁)由其父抚养。1967年3月棣华病逝,留下一个女儿唐倩竹(十五岁),也由我抚养。……

看到遗嘱,我呆住了,鼻子酸酸的,想哭。如果不是亲眼看到唐圭璋先生亲立的这份遗嘱,我简直不敢相信,一代词学大师的命运竟然如此多舛。

人们常说,人生三大不幸是幼年丧怙,中年丧偶,老年丧子。然而这三不幸竟然全降临在一人身上。而且,本该安享的晚年,还要以老迈之身去抚养几个年幼的孙辈。这不能不让人唏嘘不已。

人生的血泪,都化作了苦酒,酿成了唐圭璋先生的那部《梦桐词》。

对于这部词集,唐圭璋先生在1984年12月2日致友人的信中有言:

词作通俗,可谓白话词,实不足与前贤相比,由于我身世凄凉——少无父母,中年丧偶,晚年丧女——所写每聊记梦痕而已。

淡然的话中包含的却是无尽辛酸和凄凉。让我们随手拈来几句,细细读来,谁能不惨然恻然:

空濛一镜芳踪杳,谁理沙棠棹。西风吹泪看残荷。无限离愁,却比一江多。(《虞美人·丁丑避地真州》)

忍抛稚子,千里飘零。对一江风,一轮月,一天星。 乡关何在,空有魂萦。宿荒村,梦叶难成。问谁相伴,直到天明?但幽阶雨,孤衾泪,薄帷灯。(《行香子·匡山旅舍》)

离愁无数。梦断江南路。一夜寒溪流不住,错认满山风雨。(《清平乐》)

旧游空忆齐梁殿。乱离骨肉散天涯,谁家插得茱萸遍。(《踏莎行·德安重九》)

今宵独卧中庭冷,万里澄辉照泪悬。(《鹧鸪天·铜梁中秋》)

人去远,信来稀。最难细数是归期。何当扫却妖氛净,一夕飞腾到古淮。(《鹧鸪天·登观稼台》)

妻子病逝不久,抗战军兴。上述词作都是在抗战期间唐圭璋忍痛抛下三个孩子,随校辗转避往四川时凄苦心情的写照。骨肉分离,山河破碎,怀念亡妻,思恋儿女,这许多的痛苦怎么挥都挥不去,时时出现在梦境里,并形诸笔端。

当抗战胜利之后,中央大学迁回南京,唐圭璋欣喜若狂。然而在回到南京与家人团聚的时候,他却收到了解聘的通知。于是,他失业了。经历近十年的生离死别之后,家庭刚刚团聚,却立刻又陷入了生存的危机,唐氏的心情从“漫卷诗书喜欲狂”,一下子跌入了冰窖。

这种种困难打击,曾给唐圭璋先生内心造成的摧残和伤害,恐怕是很少人能够理解和体会的。人们只看到的是他辉煌的学术成就,而往往忽略了内心深处的真情、苦情。须知,正是因这“情”字,才会有深沉的词作,才会有辉煌的词学。

五

唐圭璋先生的一生,家庭破碎,寄人篱下,早年失怙失恃,中年丧偶,晚年丧女,两次(被中央大学、南京大学)解聘,戴罪苏州,转徙东北……,如此苦痛与打击,对于唐圭璋的心灵是何等严酷的考验。

这必然对其词学观念造成影响。我们发现,唐圭璋先生对两宋之际的李清照情有独钟,对身世凄凉的纳兰性德别有幽怀。

1989年王兆鹏曾与唐圭璋先生提起李清照,这引发了先生的回忆。唐圭璋情不自禁地背诵起李清照“旧时天气旧时衣,只有情怀不似旧家时”名句,接着他难以自已,诵起自作的《忆江南》:“人声悄,夜读每忘疲。多恐过劳偏熄烛,为防寒袭替添衣。催道莫眠迟。”接着,则是长时间的相对无言。

什么叫心灵相通,什么叫情感相契,此之谓也。唐圭璋先生那一代人做学问,往往将自己的生命投入其中,视研究对象为生命的一部分。古有“文如其人”之说,其实学亦如其人!那是真的学问,更是真的人。他们做研究,其实是用“心”在做,而不是像当下很多学者那样仅仅用“脑”。

唐圭璋对杜甫的独特理解,与其身世亦有着潜在的联系。唐圭璋曾在给友人信中说:

李白无法学,杜甫有法学。……“香雾云鬟湿,清辉玉臂寒”,“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”,“宝帘闲挂小银钩”——这不是侧艳小慧,而是真景真情,而是爱情。况蕙风云,真字是词骨,第一要重,第二要拙,第三要大。词不是轻、小、狭、艳,您以为如何?我坚决反对韵文翻译,韵味全失,不独无益,而且有害,既诬前贤,又误后学。

可见,唐氏最看重杜诗的,还是一个“情”字。

也正是对亲情远逝、家庭破碎之痛有着超乎常人的切身体验,所以他才能用超乎常人的热情去对待别人。学者杨宝霖曾记述的一件事,令人十分感动。1983年杨因为在北京查资料,春节仍需留京,唐圭璋写信将杨介绍给北京大学徐兆奎教授。信札上这样说道:

伯先仁弟:我的好友杨宝霖同志来京校《全芳备祖》,春节不回东莞故乡。杨君治学,艰苦已极,我深深仰佩,也深深念其在外寂寞,举目无亲,因盼弟与静珍留其再尊处一过春节,就如我来尊处。杨君在我处如家人,想至弟处亦如家人,随茶便饭,寒士本色。我不客气与弟言,望弟亦勿客气待客。附诗一首:

杨君治学滞都门,万里关山劳梦魂。

客舍寂寥谁问讯,敢烦梁孟赐春温。

对于一个因问学而相识的外地青年,唐圭璋先生竟然投入如此的情感,怎么能不让人感慨唐先生用情之真。

总之,唐圭璋先生对妻子的爱情,对儿孙的亲情,对历代词人的挚情,对后学的热情,都到了常人难及的程度。如此至性至情,若唐圭璋先生当不起“情圣”二字,还有谁能当得起呢?

唐圭璋先生生前任教的南京师范大学文学院,前几年为唐先生和孙望先生各立了一尊铜像。每次到文学院上课,课间休息时,我都会驻足良久,默默凝望。文章写完后,我再次漫步随园,不知不觉中又走到了雕像前。那清癯淡然的面容中蕴藏的痛苦,又有谁能理解。真正走进一个人的内心,尤其是已经成为历史一部分的那个人,很难!

我走近他了吗?我不禁又有些惑然、惶然……

2011年深秋于槐香斋

按:本文原载《中国图书评论》2012年第6期,配图除单独注明外由作者提供。

人物 | 忆唐圭璋先生

乔延凤

我1963年暑期考进南师,唐圭璋先生其时为中文系教授。

离开母校南京栖霞中学时,曾任我高一班主任的丁肇曾老师说,南师中文系的师资力量强,唐圭璋、段熙仲、孙望、金启华、徐复、朱彤等先生,都在执教;我继母也告诉我,唐、段两位先生,原来都是她就读的中央大学国文系的教授。

其实,唐先生的名字我也早已知道,因我喜欢宋词,而唐先生正是以宋词名世。

进入南师以后,很希望唐先生能来教我们诗词,而当时系里未安排唐先生的课,他已60多了。我们的诗词,由孙望先生来教。

唐圭璋先生与段熙仲先生,青年时代同在南京求学,段先生比唐先生还略长几岁,段致力上古文学,唐则为词学。终其一生,他们皆以研究学术为生,又同为中年丧妻,即不再续,皆以九十高龄谢世。

南师中文系的主楼——中大楼,建筑在学校偏后的山坡上,依山而建,与100号大楼相望,同在学校的中轴线上。因地势高,所以,无论从正面,还是从侧面上,都要爬很高的台阶,才能到达。

唐先生给我记忆深的,就是他每次上中大楼,沿着台阶,拾级而上的情形。

他清瘦的身躯,长脸庞,人极谦和,说一口地道的南京话。

他每次到系里来,都由一位年轻女同志陪着,有人说,她是他带的研究生,也有人说,是他的助手,她叫潘君昭。

潘50年代从复旦大学中文系毕业,后曾长期跟随唐先生研究词学,他们共同在报章杂志刊登出的文章,都署二人姓名,唐先生名字排在前面。

唐先生身体瘦弱。

每次见到唐先生,太阳下,总是潘君昭为他撑着伞。两人慢慢地向着中大楼,拾级而上。

一次,唐先生为系里师生作学术讲座,地点在中大楼的二楼。

讲题是:《民歌与诗词》。

讲座开始,他从《红旗歌谣》中选了一首民歌,用抑扬顿挫的声调,诵读了起来:

一片青来一片黄,

黄是麦子青是秧。

是谁绣成花世界?

劳动人民手一双!

他说:“你们看,这首民歌写的多好啊,一问一答,自然亲切。是谁绣成花世界?劳动人民手一双!一遍读完了,也就把它记住了。”

他将诗词起源于民歌,起源于民间的道理,说得清清楚楚。

这首新民歌是安徽省庐江县的一名乡村教师写的。

1956年5月,庐江汤池中学青年教师夏云扬,带领小学生们到田间支援麦收,触景生情,写了这首新民歌。后来,很快就登在了《安徽日报》上,郭沫若编《红旗歌谣》时,把它选入了其中。

唐先生的这次讲座,至今还清晰地留在我的记忆之中。他吟哦民歌的声音还回荡在我的耳畔。

唐先生教课,会带一支笛子进课堂。

讲昆曲时,吹笛,订谱,唱曲;讲诗词时,在课堂上吟哦。

这样的教学方法,现在的大学语文教学,已经不用了。

我父亲毕业于无锡国专,长期进行语文教学,我就多次听他吟哦唐诗,他也会吹笛子。他吟哦“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”的声音,至今仍回荡在我的耳边。

鲁迅《从百草园到三味书屋》里写他的先生吟哦文章的情景,也极传神,文中还用曲线号,将那吟哦的声调标出来。我想,诗词的音乐性,情感的表达,用这样的方法,是可以取得很好效果的。可以将诗文讲得更准确一些。现在缺少了这种教学方法,对诗词曲赋的理解,也就隔了一层了。

当时我们同学之中,也常常议论起唐先生的一些情况。有人说,毛主席曾向唐圭璋先生借过《全宋词》。

其实,现在看来,这是不确切的。

唐先生的《全宋词》1937年初编成,1938年在长沙初版;1965年,新版本由中华书局再版;唐先生去世后,2006年,中华书局又再次出版。

作为一部已经初版过的有影响的图书,国内的图书馆应该有收藏的,毛主席用不着向私人去借书。我曾细查看过毛主席的书信集,里面并无相关的记载。

1965年,我在南师中文系的资料室,就已经见到中华书局《全宋词》的新版本了。和《全唐诗》相比,它相对要薄一些。那时候我便知道,唐先生将许多精力都花在了宋词研究和《全宋词》新版的出版上了。他做的是十分重要的工作。

不久,文化大革命就开始了,一天,我们看到,唐先生在潘君昭的陪同下,将自己所有的著述,都送到了中文系来,说要让师生们来共同审查、批判。

他的这一做法,同样给我留下了深刻的记忆。这反映出唐先生的治学和为人:他是个把毕生精力都用到学术研究和教学工作上的老实厚道之人。

我在南师读书时,同学们就都知道,学校的总务部门,有他的一个女婿,当时,他的女儿已经去世了,他还一直时时关心着他,这正是他的厚道之处。

唐先生的夫人尹孝曾在他36岁的时候就不幸去世了,留下三个幼小的女儿,他对妻子一往情深,妻子去世后,即不再续,将三个女儿抚养成人,直至54年后,他虚龄九十时,于1990年11月28日凌晨辞世。三个女儿中,此时,也只有最小的女儿唐棣棣了,将父亲与母亲合葬于南京牛首山公墓之中。

唐先生给我影响最深的,一是他刻苦的治学精神,二是他谦虚的创作态度。

我后来走上文学的道路,从事诗歌创作,经常遇到一些人,认为诗人应自负、狂放,桀骜不驯;而我却总想到唐圭璋、孙望先生,他们都是谦虚谨慎的,从不张狂,有他们作镜子,我觉得那些认识并不可取,最起码,写诗的人,是可以有不张狂、不自负,一生谦虚、谨慎、认真、真诚的。

我的床头总放着一部唐圭璋先生主编的《宋词鉴赏辞典》,从它我看到了唐先生那熟悉的身影和面容。