骆一禾(1961-1989)1961年2月6日出生,北京人。小时随父母去河南农村淮河平原接受启蒙教育,1979年9月入北京大学中国语言文学系。1984年9月毕业任北京《十月》杂志编辑,主持西南小说,诗歌专栏,得过两次优秀编辑奖。1983年开始发表诗作和诗论,作品散见《青年诗坛》《滇池》《山西文学》,及《花城》《诗刊》《青年文学》《上海文学》《绿风》等。1988年参加《诗刊》举办的青春诗会,1989年5月31日,他死于脑血管大面积出血(脑溢血),年仅28岁。在他死后的第二年,春风文艺出版社出版了他的长诗《世界的血》。

在海子离世的同一年,1989年5月31日,骆一禾因脑溢血辞世,年仅28岁。作为海子的挚友,骆一禾全力投入对海子诗歌的整理推介工作,不幸过劳而早逝。海子的光芒一定程度上遮蔽了骆一禾同样作为一位杰出诗人的独特性。三十一年过去,我们一同来重温骆一禾的诗歌,感受其精神的修远与人性的美善。

骆一禾的诗

| 灿烂平息 |

这一年春天的雷暴

不会将我们轻轻放过

天堂四周万物生长,天堂也在生长

松林茂密

生长密不可分

留下天堂,秋天肃杀,今年让庄稼挥霍在土地

我不收割

留下天堂,身临其境

秋天歌唱,满脸是家乡灯火:

这一年春天的雷暴不会将我们轻轻放过

| 大 河 |

在那个时候我们架着大船驶过河流

在清晨

在那个时候我们的衣领陈旧而干净

那个时候我们不知疲倦

那是我们年轻的时候

我们只身一人

我们也不要工钱

喝河里的水

迎着天上的太阳

蓝色的门廊不住开合

涂满红漆的轮片在身后挥动

甲板上拥挤不堪

陌不相识的人们倒在一起沉睡

那时候我们没有家

只有一扇窗户

我们没有经验

我们还远远没有懂得它

生着老锈的锋利的船头漂着水沫

风吹得面颊生疼

在天蓬上入睡的时候眼帘象燃烧一样

我们一动不动地

看着在白天的绿荫下发黑的河湾

浓烈的薄菏一闪而过

划开肉体

积雪在大路上一下子就黑了

我们仰首喝水

饮着大河的光泽

| 麦地——致乡土中国 |

我们来到这座雪后的村庄

麦子抽穗的村庄

冰冻的雪水滤下小麦一样的身子

在拂晓里 她说

不久,我还真是一个农民的女儿呢

那些麦穗的好日子

这时候正轻轻地碰撞我们——

麦地有神,麦地有神

就象我们盛开花朵

麦地在山丘下一望无际

我们在山丘上穿起裸麦的衣裳

迎着地球走下斜坡

我们如此贴近麦地

那一天蛇在天堂里颤抖

在震怒中冰凉无言 享有智谋

是麦地让泪水汇入泥土

尝到生活的滋味

大海边人民的衣服

也是风吹天堂的

麦地的衣服

麦地的滚动

是我们相识的波动

怀孕的颤抖

也就是火苗穿过麦地的颤抖

1987.11.15

| 向日葵——纪念梵高 |

雨后的葵花,静观的

葵花。喷薄的花瓣在雨里

一寸心口藏在四滴水下

静观的葵花看梵高死去

葵花,本是他遗失的耳朵

他的头堵在葵花花园,在太阳正中

在光线垂直的土上,梵高

你也是一片葵花

葵花,新雨如初。梵高

流着他金黄的火苗

金黄的血,也是梵高的血

两手插入葵花的四野,

梵高在地上流血

就象烈日在天上白白地燃烧

雨在水面上燃烧

梵高葬入地下,我在地上

感到梵高:水洼子已经干涸

葵花朵朵

心神的怒放,如燃烧的蝴蝶

开放在钴蓝色的瓦盆上

向日葵:语言的复出是为祈祷

向日葵,平民的花朵

覆盖着我的眼帘四闭

如四扇关上的木门

在内燃烧。未开的葵花

你又如何?

葵花,你使我的大地如此不安

象神秘的星辰战乱

上有鲜黄的火球笼盖

丝柏倾斜着,在大地的

乳汁里

默默无闻,烧倒了向日葵

1987.12.12-16

| 久 唱 |

麦地

雨来的时候闪光

彩虹来的时候彩虹闪光

大太阳

我在麦地正中端坐

我的恩人也闪耀着光芒

大太阳

四匹骏马在大路上奔驰

道路呵 道路呵

你要把所有的人带向何方

四匹骏马

四个麦地的方向

我们能把你带到那里

我们能把你带到那里

所有的人

我的血浆在热烈的丝帕上向外喷射

我的心房在河面上激流滚滚

在天上的光芒四射

在地上的热烈可亲

刀子割下的良心,那原来的空中花园

麦地,我乡村的部落

你在哪儿呵

你怎不叫我世代的诗人如焚

诉诸所有人的忧伤久唱

风吹麦地

风在道路上久久怀念可爱的家乡

1988.11.19

| 修 远 |

触及肝脏的诗句 诗的

那凝止的血食

是这样的道路 是道路

使血流充沛了万马 倾注在一人内部

这一个人迈上了道路

他是被平地拔出

那天空又怎能听见他的喃喃的自语

浩嗨 路呵

这道路正在我的肝脏里安睡

北风里 是我手扶额角

听黑夜正长歌当哭

那黑夜说 北

北啊 北 北和北

想起了方向的诞生

血就砍在了地上

我扶着这个人 向谁

向什么 我看了好久

女儿的铃铛 儿子的风神 白银的滋润

是我在什么地方把你们于毁灭中埋藏

方向方向 白银的嗅觉

无处安身 叫我的名字

浩嗨 嗨呀 修远

两代钢叉在水底腾动

那声息自清澈里传来锐利和痛疼

那亚细亚的痛疼 足金的痛疼

修远 这两个圣诉蒙盖在上面

我就看见了大盾的尘土

完人和戈矛 雅思和斧钺

在北斗中畅饮

是否真有什么死去 我触摸着无边

触摸着跪上马头的平原

眼也望不到 脚也走不到

女仙们坐在月亮的边缘

修远 我以此迎接太阳

持着诗 我自己和睡眠 那一阵暴雨

有一条道路在肝脏里震颤

那血做的诗人卧在这里 这路上

长眠不醒

他灵敏其耳

他婴童 他胆死 他岁唱 他劲哀

都已纳入耳中

听惊鸿奔过 是我黑暗的血

血就这样生了

在诗中我看见的活血俱是深色

他的美 他的天庭 他的飘风白日

平明和极景

压在天上 大地又怎会是别人的

在诗里我看见的活血汪霈而沸腾

沐与舞 红与龙

你们四个与我一齐走上风鸣马楚的高峰

修远已如此闪亮

迎着黄昏歌唱

你们就一直走上了清晨

那朝霞

诗人因自己的性格而化作灰烬

我的诗丢在道路上

一队天灵盖上挖出来的火苗

穿过我的头顶

请把诗带走 还我一个人

修远呐

在朝霞里我看见我从一个诗人

变成一个人

与罪恶对饮

说起修远

那毒气在山中使盛水的犀杯轰然炸裂

满山的崧岳 稀少的密林

那亚洲白练

那儿子的脚跟 女儿的穗佩 口中的粮食

身上的布袋与河流亮丽的分叉

连你们也不知道我为什么看着道路

修远呐

与罪恶迎唱 拉开我的步武

这就是我的涵歌

在歌中我们唱剑 唱行善的诗人冒险行善

这歌中的美人人懂得

这善却只有等到我抵家园

唱吧 那家乡

我们分别装入两支排箫

素净两方门窗

这声息一旦响起

就不知道黯淡怎样吹过

天就一下子黑了

在大地的口中 排箫哭着

与罪恶我有健康的竞技

说一声修远

三种时间就澎湃而来

天空在升高中醒了

万物愈是渺小 也就愈是苍莽

那一夜滂沱的雨水中

新月独自干旱

1988.8.19 青春诗会

1988.10.12

| 归 鸟 |

宽广的河流

渐渐平滑

并且向归鸟的眼睛放出白光

这是一种魅惑

那高拔的树林寂静

应该承认

我们的城市是美丽的

在黑暗的岩层上

它储存了光线 和平和稻谷

有一群白马

在铁桥下

喝着干旱后剩余的清水

而人们从桥上走过

镏金铁塔和积雪

渐渐乌黑

应该在日照中

环绕城市飞行

你要承认城市是美丽的

因为它也容易毁灭

在上帝边上

矗立起一堆废铁

只有鱼群般的少女

露着身子

移动她们的黑眼睛

只有从心上

很快涌起了

一大块发光的液体

| 青 草 |

那诱发我的

是青草

是新生时候的香味

那些又名山板栗和山白果的草木

那些榛实可以入药的草木

那抱茎而生的游冬

那可以通血的药材 明目益精的贞蔚草

年轻的红

那些济贫救饥的老苦菜

夏天的时候金黄的花朵飘洒了一地

我们完全是旧人

我们每年的冬末都要死去一次

渐渐地变红

听季节在蟋蟀中鸣叫

而我们年复一年领略女子的美

花娉四裂 花冠象漏斗一样四裂

开裂的花片反卷

白色微黄 有着漆黑的种子

子房和花柱遍布着年轻的绒毛

因为青草

我们当中的人得以不被饿死

妻子在木苜的筐子里渡过了难产

她们的胶质

使丝织品泛映光泽

你该爱这青草

你该看望这大地

当我在山冈上眺望她时

她正穿上新衣裳

马莉/ 绘

| 诗 歌 |

那些人 变成了职业的人

那些会走动的职业

那些印刷体字母

仇恨诗歌

我已渐渐老去

诗歌照出了那些被遗忘的人们

那些被挑剔的人们

那些营地 和月亮

那片青花累累的稻麦

湿泣的青苔 即大地的雨衣

诗歌照出了白昼

照出了那些被压倒在空气下面的

疲累的人 那些

因劳顿而面色如韭的人

种油棕的人 采油的人

那些肮脏山梁上的人 海边闪光的

乌黑的镇子

那些被忽视在河床下

如卵石一样沉没的人

在灾荒中养活了别人的人

以混浊的双手把别人抱大的人

照出了雨林熏黑的塔楼

飞过青蝇的古老水瓶

从风雪中归来的人 放羊的人

以及在黑夜中发亮的水井

意在改变命运的人

和无力改变命运的人

是这些巨人背着生存的基础

有人生活,就有人纪念他们

活过、爱过、死过,一去不回头

而诗歌

被另一种血色苍白的人

深深地嫉恨

向诗歌深深地复仇

| 巴赫的十二圣咏 |

最少听见声音的人被声音感动

最少听见声音的人成了声音

头上是巴赫的十二圣咏

是头和数学

沿着黄金风管满身流血

巴赫的十二圣咏

拔下雷霆的塞子,这星座的音乐给生命倒酒

放下了呼吸,在。

在谁的肋骨里倾注了基础的声音

在晨曦的景色里

这是谁的灵魂?在谁的

最少听见声音的耳鼓里

敲响的火在倒下来

巴赫的十二圣咏遇见了金子

谁的手斧第一安睡

空荡荡的房中只有远处的十二只耳朵

在火之后万里雷鸣

我对巴赫的十二圣咏说

从此再不过昌平。

巴赫的十二圣咏从王的手上

拿下十二支雷管

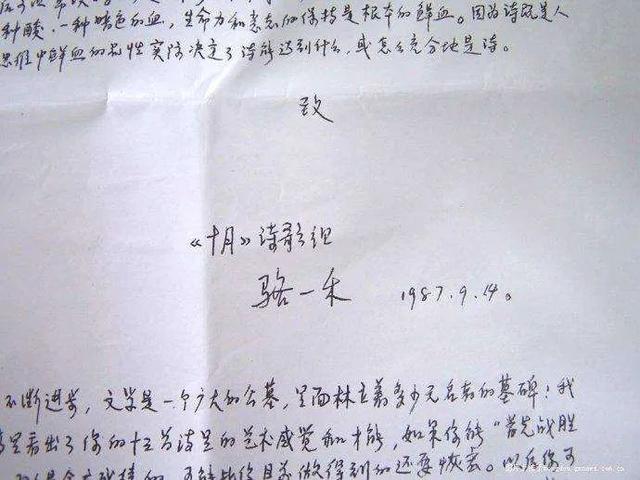

骆一禾情书(节选)

玞玞:

我心爱的。

时至今日,我坐下来写信,仿佛置身在黄昏的星和黄昏的路之间。它们所网住的,不只是失意者的爱,而是一个处在幸福中的人,他的全部心情。

多么好啊,当月光路带着一个幻想游向海深处的时候,你也正踩着波涛,追逐着闪光的胶体,渐渐在夜色中变成一团白色,闪着只有我可以看见的有香的光泽。我希望我得到的爱是纯厚的,而且纯厚地爱着我,它不是一种始终的清醒,而是一种闪烁在苦与乐的海洋中间的,永不分别。

日复一日地,我离不开你了。我有时候很想“滥用”一下友谊和情爱,运用到不合理的地步,以证实一下自己到底在别人心中是多大分量;到了死后,人们会需要我,但仅仅如此吗?长久以来,我满足于做一个车站,奔波的朋友们如飞驰的列车,能在这里喷吐着白烟,休息到开车时间到了。远方的车站,也许会被忘记的,但至少它曾经给予人们以平安,时间,没有挤掉什么而使尘杂的人生更拥挤。

盖斯凯尔夫人写过一段很有意思的话:

“一般人见到有才能的人总是满口赞扬,碰到一个明白事理的人,虽然也感觉可贵,口里却一字不提。”

当我年轻(至今也很年轻)的时候,一定是被两种愿望所折磨着的,我希望能做个平静的人,能够恬静地度过一生,可是希望自己也能因此对人有用,而且得到信赖,而不是一种可有可无的无为,一种可忆可忘的无足轻重。平静的人,多半是被无为和无足轻重所湮没了的,在自己爱人的眼中甚或都不能有本来面貌:他被爱,是被当成某个样子来爱的,就像《跳来跳去的女人》里奥尔迦和戴莫夫一样。

你曾见到我“慷慨陈词”的时候,那是个不甘被无为和无足轻重湮没掉的我。我有时倾向于梦想:“人类也需要梦想者,这种人醉心于一种事业的大公无私的发展,因而不能注意自身的物质利益。”为的是能够朴素、执着、善良地做人,又不混迹在无为者之中。

也许是我为自己挑选了一种并不能担当的生活,也许是每个特殊的追求都因离开常识的判断而不被理解,总而言之我时常感受到“误解的理解”,夜晚和孤独感纠缠不去,把我挤兑到第三点上去,就像你所说的。

这次去广州及北戴河,我是为了一种成人的友谊,一种不可推却的友情,一种独立建立生活圈子、在社会上建立自己的社会关系和生活方式,我应该有我的朋友,我的交际方向和范围,我的生活、事业的侧重,因为我的生活是不能由别人来代替的。

结果没有去普陀疗养地,我母亲写信来抱怨我的翅膀硬了,她请舟山地委派人去接我,而我没有去,结果劳而无功,她又嫌我不懂事,影响不好。第二封信说她能理解我,可说什么这是受同学的牵制,是因为想和年轻人玩——始终以一种家长式的看法来解释问题,似乎别人不能有成人的生活。

地委何必去劳动?这种待遇本来就不需要。诸如此类的事情很多,“像白面书生”“像个女孩儿”“太软弱”“公子”之类的评价很多次说出,在不同人的嘴里,连续的刺激,几乎形成了一种背景,有时候背景是决定人的形象的。

我想获得一种纯洁又厚重的爱,想完成我的事业,这样,在一生中,也可以借此摆脱平庸和那种背景。当你终于走近我,当我紧紧抱住你,第一次吻你的时候,我就下决心不让你离开我了。你在100号(北大当时三教一楼的教室,当时骆一禾与张玞一起参与办一个展览,100号是展览小组工作地点。)唱“假如我嫁了一个比你还强的,那就会刺痛你的心”这支歌的时候,我想说的是,不会有了,我就是那最强的。

因为你能爱我——这比理解更高更深重——所以我看到了一种孤独又幸福的希望,说这希望是孤独的,因为它只是我才会有的,说它是幸福的,它把我引向被爱,引向一个“大家”,引向一个被证实有价值的“自我”,所以我离不开你了。

以前我对你说的多,现在我想听你说,因为我依恋你,甚至有时候,我也很生气自己,觉得这么依恋下去,会显得软弱,显得不男子气,像个“女孩儿”,像个白面书生,结果混同于别人强加给我的背景,而失去你的爱,显得不能用自主来支配依恋。可是我甚至是冒着这样误解的可能而忍不住地依恋你,思念你。

当我们吵架之后,我一个人觉得说不出的孤寂,很想得到你一个手势,一次叹息哪怕你生气地背对着我,但不会离去呢!感情是惯于用最强烈的表现的,它不考虑是否合身份、性别。

我孤独,因为我曾依赖于一个杏仁及巧克力的家庭(它有别的好,但不是一切都好)而生长,因为我梦想得离奇:我要做一个诗人,一个代表性的大诗人——但又不是这样,我希望让我的情感进入中国人的思维历史中去,像王维,像李商隐,像李白。也因此而变得急进,焦躁,不合众数,易于苦闷,易于沉默,也易于由此而产生太强烈的依恋。

当我吻你的时候,感到的不全是肉体的魅力,而是感觉到有一个肯精心帮助我,扩大我的生活,深知我的缺陷也不厌倦的女人,爱我这个古怪又有些力不胜任的男人。一种实在的支撑感在我心里回旋。以前我看《翠堤春晓》,圆舞曲之王施特劳斯,在他爱人的责备和激励下,写出了美妙而悸动的曲子,我不能理解,但是现在我体会着那种实在的支撑感、觉得有些明白了,我爱你。

我想画下我的爱人

她的眼晴是晴空的颜色

她永远看着我

永远看着

绝不会忽然掉过头去

不要以为我写给你诗,就是一种浪费和一种造作,我像个孩子,做一件事的时候,是全神贯注的,无心旁想,年轻人的心情,是这样的。也不要以为我的诗现在不是所有人都能懂而产生不安,当我们在屋顶上谈起“绿石子的河流”时,我确信,随着人们审美能力的提高和精确灵敏,这一切都是会被理解的,被爱的,人们不能永远停留在粗疏明白的叫喊和士兵的口令上。

读诗的人本来不多,凡读诗的就是让人的精华注入自己心中的人,不能苟且,何况当一个作家可以不写诗,但绝不能不具诗情。

呵,我的爱人,我这是给自己打气呢,并没有说你不懂的意思。我愿意诚恳地改变自己,平静中必须有容量,而这正像在花钱时不能只想着黄金样。我要把自己变得坚毅深沉些,这比较近乎我的习性,当然也要会玩,会做菜。

我很想对你说:再好好想想,假如真的我不能吸引你,让你生活中要舍弃很多爱好,那你就离开我。可是我也想过到那时会怎么样呢?我会再一次努力,追随着你,想办法得回你的爱,和别的求爱的人挤在一起,被热情和可怕的顽固燃烧着,那也许是一次结果为灰烬的燃烧,结果可能并不是年轻时青春所留下、所产生、所永在的那种银色花箔和泉水的飞升喷射,抖闪和飘扬,但我也要盲目地燃烧下去。所以再那么说就是故意制造事端了。而一切都会被很好处理的。

你别感到我是在贬低你,是不放心你。甚至在以前,我说你会有一个加强班的求爱者时,也不是在嫉妒,而是有斗嘴的意思,可是有时候我也弄假成真,自己也逗出真格的来了。你是和谐的,也许你并不是最美的,也不能说你比谁都漂亮,但是我觉得你的每个线条,每卷硬硬的头发,额头,挺洋气的嘴唇,让人想看的下巴,都带着我爱的表情,活的。

爱我吧,跟着我吧,带着我吧,我们永远不分离。也许我的生活从总体上看起来会是很不错的。也许在经历上你会遇到麻烦,但你在情感上却保持着活力,烦恼,噘嘴,晶莹地转动眼睛,开朗地笑起来,有点老气地出神,很快很好地写东西,转着脑袋看笔记,堵住耳朵叫“不听不听不听”,去买一支发卡,快活而又详细地讲那些细小的事情:那不是废话,是的,我们的心脏正是在这些细小的事情所织成的多彩气氛中,找到敏感的诗情和寻求真正人生的起点,有意义的。从向红哭鼻子到去吉林我可以想见她那个给她讲“七把叉”的弟弟,从你妹妹想去外地念书,我想得见一颗动荡的心有些疲倦但实际上仍想找到好生活的青春的向往……

玞玞,我们都去过海边了,当眩目的太阳在沙地上激起一片白光,湿漉漉的海沙在波浪退去时候显出石英晶面,当我们散发着咸味,并排伏在气筏上,用没什么内容但空茫地漾满了舒适的目光相望,在礁石上谈论月光路,汽车灯和“他们的打牌……不,在数七”的时候,当我们漂在水里,你把胳臂划断了,而这又带着无意快适的夸张的时候,我们是幸福的,别人想不到的,我们也不自觉的……

“这一对给太阳晒得黑黝黝的情人……忘记了鱼,忘记了鱼线,也忘记了船长。他们忘记了死亡,也忘记了战争。平静的深蓝色海水和清澈的淡蓝色天空仿佛一个大圆圈,他们就躺在这圆圈的中心。太阳好像只照在他们两个人身上。”

瓦雷里在《海滨墓园》里写的是:

“啊,为了我自己,为我所独有,靠近我的心,靠近诗情的源头,介乎空无所有和纯粹的行动,我等待回声,来自内在的宏丽。”

这仿佛是游向月光路尽头去的、人生的幻想。

大海,大海啊永远在重新开始!

多好的酬劳啊,经过一番深思

终得以放眼远眺神明的宁静。

别笑我是个幻想家,别笑我这样写,别觉得诗都是不真的,只有在升华中我们才能理解深邃,才能发现一切是多么得来不易!一切又是用怎样的心血浇成的,让我回味吧,谁能说现有的比幻想的更真诚?我们爱着,付出着,为什么日常的谈笑,不曾显出它自身的无力?在平易随和之外,我们回味起那些涩味生硬的季节,不也感到我们多么的不容易吗?

我的好玞玞,我亲爱的!黄昏时候的思念是一种很怪的、撩人的心情呢。你喜欢黄昏吗?

吻你!在心里想念你!

永远爱你的一禾

1983.8.20

《骆一禾的诗》,人民文学出版社2011年11月第1版

骆一禾:“敲响的火在倒下来……”

陈 超

骆一禾是后新时期以来为中国现代诗作出很大贡献的青年诗人之一。他是海子生死相托的朋友,他与这个高迈的、激情的、短命的诗人有一些相似之处,但他的意义却在于他和海子不同的方面。这体现在,海子的诗是个人化的、狂热的,在扑向光明的旅程中,伴随着一种阴郁的心境。海子不但对以知识论为基础的世界文明绝望,而且最后发展到对人类肉身的绝望;而骆一禾则沉毅、谦抑地对待人类智慧、传统,并在诗中广阔地设下了朝霞、血涌和新理想主义初萌般的静寂。

海子辞世后骆一禾倾其全力投入对海子诗歌的整理、推介工作,可以说,没有骆一禾与西川的努力,海子光辉的诗歌的影响力决不会如此迅速地广被中华文坛(又岂止是文坛)。朋友们认为,从某种程度上说,骆一禾的离世,与他在短期内整理、推介海子诗歌而使自己身心过度劳瘁有关。然而,正因如此,骆一禾在当时就被诗歌界只是定位为海子诗歌的“倾听者”,这种定位一直到今天竟未曾改变。而我以为,如果说新生代诗人中有谁被真正遮蔽了的话,那么首先就是杰出的诗人骆一禾。这位诗人离开我们将近20年了,20年就是一代人,而逝者的精神应该生还了。

置身于相对主义和怀疑主义的时代语境中,要坚守一种理想精神,已是很困难的事。我们见识过那些浮泛的伪“崇高”的叫喊,那不过是利用了人类的“伦理固定反应”写出的道德高调。这类诗遭到有敏识力的读者的厌弃是当然的事。但是,我们不能不加细辨地一律排斥崇高和理想主义精神,不能忘记诗乃是人类向上精神的闪灼。骆一禾的理想主义是发自内在灵魂的,是对人类精神历史有足够了解后所得出的个人内在道德律,他从不以自恋的诗句表达“成圣”的僭妄之心,而是追寻大地上的人的精神“修远”。

骆一禾诗歌的复现语象,有与中国古典诗和西方经典诗歌“陈陈相因”之处。这种共时的文本间性,使其带有健康、简劲和缅怀的力量。它们不是匆匆写成的、天启的、梦幻的,而是定居型的、内气远出和经得起原型批评的。如果说,诗是一种令人难忘的语言,骆一禾诗语的难忘则在于它是人类伟大诗歌共时体上隆起的一种回声,是已成诗歌的万美之美印证着它。骆一禾是较早注意到现代诗与传统之间有着不可消解的互文性关系的诗人;他通过写作把这种关系具体化。缜密的知性和辉煌的抒情,表现出这位拥有宏大目标的中国知识分子所热衷的精神“修远”一元性态度。

骆一禾的重要诗作《修远》,从精神维度上与屈原《离骚》“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”密切相关。他在诗中表达了诗人应“是被平地拔出的”持志前行的人文精神履践者。他的方向是“北方”,因为就精神坐标而言,北就是向上。“金光出于北方”,诗人在北斗中畅饮,“方向的诞生/血就砍在了地上”,诗人说“与罪恶我有健康的竞技”,因此,诗歌不仅是语言的技艺,不仅是情感的宣泄,还是人精神的修持历练。在他看来,精神的上升或孤独自我获启是一体的。这使他敢于浑身大火“在一条天路上走着我自己”:

这远方的太阳:深渊的火精神寒爽,独自灿烂不使我被庸人和时代所赦免

再如:

在黑暗的笼罩中清澈见底是多么恐怖在白闪闪的水面上下沉在自己的光明中下沉一直到老、至水底

这场较力是不祥的。但骆一禾没有像现代诗人那样表现自己的骚动不宁或激愤,他用一种天乐齐鸣的清音冲淡了诗中善恶对峙的强烈效果。他的“向下”之路(“在自己的光明中下沉”),更像是为精神升入“屋宇”之巅所铺设的台基,而不是通过“我”的失败来亵渎神圣的缺席。如果说在骆一禾某些诗中(特别是那首有名的《日和夜》)也显豁地呈现了怅惘和阴郁,那也只是表明在他生命的瞬间展开中,“天空预示般地将阴影投在你的头上”(荷尔德林《日尔曼尼亚》)。这种天空的“阴影”是高不可及的,几至造成对诗人的压迫、审视,这与那般由自我迷恋走向自我怀疑和毁灭的诗人,不可作同日语。正像诗人所说,“黑暗是永恒的,而光明/必须运行……”

骆一禾的诗节奏缓慢、平稳。在错落不齐的诗行中,他试图以插入短促尖新的独词句来调整节奏以造成跌宕效果。但很少能充分实现。他太有耐性了,情感一丝一缕抽取出来,深念美德的诗人,难以漂亮地实现“爆发”状态。但也恰缘于此,使骆一禾诗歌的语音及句群,像是坚定驶往“圣地”的方阵,称颂、肃穆、永不衰退。因此,如果说海子的诗歌不乏庄严长号的启示之音的话,谦逊的骆一禾则说要将自己的诗歌“装入排箫”,在黑暗中轻声吹奏,和雨后的新月一起带给人夙夜匪懈的交流、沟通和对话。

在诗学立场上,骆一禾强调身心合一意义上的性灵本体论。但他反对由此导向“放纵主义”(Bohemianism)——这是我们常见的诗人性灵扩张的后果。怎样整合这一矛盾状态?他选择了永恒理念图式对性灵的加入。这种“加入”,使个体生命的性灵本体论不再按这个概念的准确内含体现于他的诗学中。因此,他的诗学意志很难施放于广大的诗人/读者,他们宁愿放弃他的诗学而专注于他的创作本身。这无论如何是十分可惜的事。在贫乏的时代,诗学立场要想征服众人,最简洁的办法是走各式各样的极端,以令人目眩的片面的强光,刺瞎读者的视力。而他太像个宿儒了,他不屑于说:“嗨!此处严禁行走!”

骆一禾钦崇的是“美神”(他的惟一一篇完整表述诗学立场的论文即以此命名),他企望以此变衍生命、重建信心。他的诗即体现了此种至美至善的纯一性。也许他想对世人说“要进入永生,就当遵守此诫命”。但他不像海子那样以从天下视的先知的方式说出,他更像是一位地上的义人,不仅是“想起方向的诞生/血就砍在了地上”,而且“修远/我以此迎接太阳/持着诗”,“有一片晒烫的地衣/闪耀着翅膀……有一层深思在为美而想”。就我个人的喜好而言,我或许更倾向于骆一禾的态度。亲切,友善,触动心房。这个平展着红布的目光清澈的诗人,是谦和的仁义之士。

骆一禾的长诗《世界的血》《大海》等,无愧于20世纪中国最优秀的大诗章。它们展示了知性的绵密力量,却又将之和谐地融汇于高迈放达的激情和想像中。这是智慧的、挑战的,又是困惑的、老式的;它将宽广的语境和精雕细琢的细节含义共时呈现,将悲慨的缅怀和朗照的前景化若无痕地衔接在一起。在组织的精心和情感的高贵方面,它们不同于五四以来任何时期的文学风尚,它更类似于一种近乎天意的绝对诉说,那是“亚细亚的疼痛/足金的疼痛”。无论是其精神内核还是其构成形式,这些诗都堪称典范。从整体来看,这些长诗的主题是精神“还乡者”的处境。诗人试图以此再造新时代的“中世纪”。救赎的单纯,墓志铭式的赞颂,和午夜降临的悲剧气质,都被一种准神示著述般的习语裹挟。这种迂阔又高蹈的主题类型,使他既像是一个精神济贫院的执事,又像是一个承担人类前途的先驱。

1988年,我受托为江西百花洲文艺出版社编一部名为《对话与独白》的诗学文集,约骆一禾寄来了他的长文《火光》手稿。在我刚刚编定此书时,传来了诗人过世的消息。当时在我脑海里闪现的是骆一禾的诗句:

谁的肋骨里倾注了基础的声音在晨曦的景色里这是谁的灵魂?在谁的最少听见声音的耳鼓里敲响的火在倒下来

20年来,这些诗至今依然在我脑海逡巡,未曾稍事冲淡。这样一位杰出的诗人,在现代汉诗的历史上,旷日长久地被称为是“倾听者”,受到如此严重的遮蔽,这不仅是诗坛严重的失察,也表明人心的冷漠与势利,我们谁都没有权力更不应有胆量和心肠再继续沉默下去。捧读厚达近900页的《骆一禾诗全编》(上海三联版),我感到它不仅唤起了80年代理想主义的记忆,即使对新世纪的人们而言,更不乏心智的启迪,灵魂的濯洗。读这样超越时代的诗,我们会置身一个“问—答”结构,即今天我们问的越多,骆一禾的诗就会对今天说的越多。而如果听任如此杰出的诗歌被遮蔽,我们实际上是遮蔽了自己。敲响的火如果倒下,就让它站立起来,再铮铮作响。骆一禾的死,正像奥地利杰出诗人与思者霍夫曼斯塔尔一样源于脑血管突发性大面积出血。在此,我且以霍夫曼斯塔尔的诗句祭献骆一禾在天之灵:

那时,与我们共同度过漫长岁月的人和那些早已入土的同胞他们与我们仍然近在咫尺他们与我们仍然情同手足

选自2008年6月18日《中华读书报》

www.dushu263.com(爱读书)