西夏是由党项人建立的国家。唐朝末年,中央王朝势力衰弱导致其控制力下降,地方势力开始上升并逐渐脱离朝廷的控制,党项和北方诸多地方势力兴起,在唐朝末年呈现迅猛发展的态势,它们所在的长城沿线地区是唐朝一直关注并下决心维系和控制的地区,但后来形势的变化,却超出了朝廷的愿望。今天小编就从唐朝后期特别是末年中央与地方关系的角度,论述党项势力的崛起。

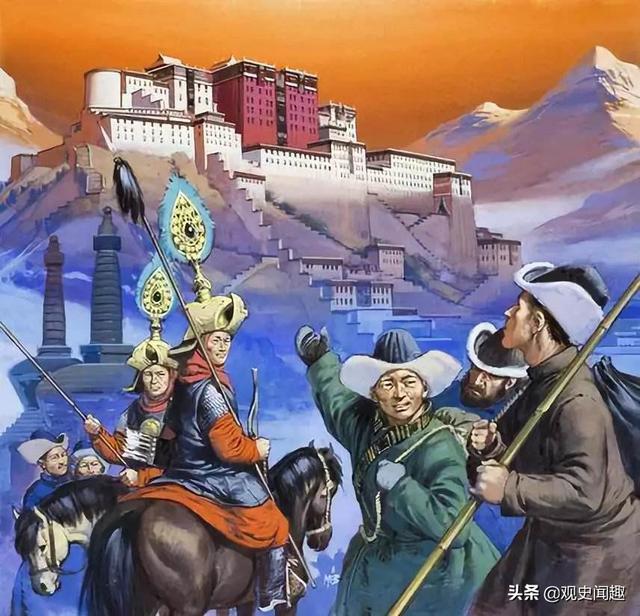

党项人

一、党项势力崛起的根本原因

党项势力崛兴的背后,根本原因是中央与地方关系出现了新的变化。中央与地方的关系,从古至今都是古代王朝国家发展运作过程中的一个决定性因素。著名历史学家王寿南先生在《唐代藩镇与中央关系之研究》中有一段话,我认为是触及了问题的实质。他的意思是说:

中国古代的政治,政治权力分散到地方或集中到中央,一旦超过限度,都将导致不良后果。过分集中于中央的后果,将造成地方的空虚与无力,如果遭遇强大外患,无法抗御。宋代国势之不振,不能不说是深受“强干弱枝”国策的影响;政治权力要是过分分散于地方,则容易形成军阀割据的局面。东汉末与唐末是为显例。

这是就中国的整体情况而言的。在小编看来,权力掌握在中央或地方如果达到过分的程度,都会引起事端。我在这里要谈及的是,党项人势力之所以于唐朝晚期兴起,根本原因还是中央与地方关系的调整。王寿南先生上面的见解是大范围的。具体到党项势力与唐后期的政治形势,还是有一些不同的。

二、党项势力兴起的具体情况

关于党项势力兴起的具体情况,现代历史学家陈寅恪先生在《唐代政治史述论稿》有一段议论:

吐蕃之盛起于贞观之世,至大中时,其部族瓦解衰弱,中国于是收复河湟,西北边陲稍得安谧。计其终始,约二百年,唐代中国所受外族之患未有若斯之久且剧者也。迨吐蕃衰败之后,其役属之党项别部复兴起焉。此党项部后裔西夏又为中国边患,与北宋相终始。

党项人影视形象

他在《唐代政治史述论稿》另一处也谈及这个问题,说道:

吐蕃之破败由于天灾及内乱,观此可知也。吐蕃中央政权统治之力既弱,故其境内诸部族逐渐逻逊之管制而独立,党项之兴起,张义潮之来归,皆其例也。宣宗初虽欲以兵力平定党项,而终不得不遣白敏中施招抚之策,含混了之。则河湟之恢复实因吐蕃内部之衰乱,非中国自身武力所能致。

这里所说的党项,是指夹在唐朝与吐蕃之间的一支部族势力,据《旧唐书.吐蕃传》和《资治通鉴》记载:因吐蕃凭借骑兵向东发展,党项势力被挤压,多数奔向唐朝控制的地区,陆续辗转至都城长安的西部和北部。在唐朝人眼中,党项属于弱小之列,在《旧唐书》中经常可以看到“党项小戎”“党项小藩”的称呼。按理说,党项势力不算强大,在唐廷的议事中并不占据主导位置,可是为什么在唐宣宗时期的君臣议论中,经常会议论党项之事呢?按照陈先生的解释,是因为吐蕃的势力衰竭,党项不再受羁控,它的势力开始膨胀,以至于发展到令朝廷担扰的地步。从此后的变化看,党项的这一发展,为其后来建立政权开辟了道路,与契丹人的辽朝对应,迫使中原王朝让步,出现三足鼎立之局面,奠定了坚实的基础。

仔细分析,陈先生的这种见解,是建立在他那著名的“外族盛衰之连环性及外患与内政之关系”的方略基础之上的。他的言论常常被人们引用分析唐朝与外族之关系及外患与内政之关联。他的见解在《唐代政治史述论稿》中体现的淋漓尽致:

所谓外族盛衰之连环性者,即某甲外族不独与唐室统治之中国接触,同时亦与其他之外族有关,其他外族之崛起或强大可致某甲外族之灭亡或衰弱,其间相互之因果虽不易详确分析,而唐室统治之中国遂受其兴亡强弱之影响,及利用其机缘,或坐承其弊害,故观察唐代中国与某甲外族之关系,其范围不可限于某甲外族,必通览诸外族相互之关系,然后三百年间中国与四夷更叠盛衰之故始得明了,时当唐室对外之措施亦可略知其意。盖中国与其所接触诸外族之盛衰兴废,常为多数外族间之连环性,而非中国与某甲外族之单独性也。

党项人迁徙

陈寅恪先生注意到唐朝与某一个外族势力的政治和军事活动的背后,常常隐含着诸多民族势力角逐的因素,所以他关注更多的层面在唐朝廷与其交往的民族之外,尚有其他势力介入在内;另一方面,唐廷处理外务的政策,或内政方针的制定,也是基于内政和外交因素的,内政与外交相互影响和制衡。情况之所以如此复杂,根本原因在于唐朝是中原王朝与周边各种势力的关系增多的产物。用他的话描述,就是“李唐一代为吾国与外族接触繁多,而甚有光荣之时期”。导致唐代特性形成的原因,人们可以从魏晋南北朝民族关系的冲突、交往,最终到隋朝特别是唐朝,走向一起而融合形成一个新兴的强大帝国的角度解释。

在小编看来,唐朝疆域和民族有两个分布,一个是:中原农耕核心区,汉人为主体;另一个是:周边外围游牧或半农半牧区,非汉人为主体。当中原势力建立王朝之后,它的力量再度发展而兼容周边的势力时,王朝强大的局面就确立起来了。唐太宗被草原游牧群体称为“天可汗”,标志着唐朝中原势力与周边外围势力相互结合的强盛帝国局面的确立。唐朝从此走上了如同陈先生所说的“外族盛衰之连环性及外患与内政之关系”的道路。

然而,当中原势力衰弱的时候,处在周边外围的势力就有可能向中原势力发起挑战,进而冲破中原势力的控制,这时候局面会走向相反的方向。唐朝中原势力和周边势力的转移,是由安史叛乱引起的。叛乱对朝廷权威的冲击,产生的直接后果就是中原中央势力被严重削弱,表现在朝廷指挥不了地方特别是河北之地;以吐蕃为代表的周边势力从西部向朝廷发起挑战,进一步削减了王朝的实力。党项势力的重新兴起,是在吐蕃反抗唐朝的基础上,吐蕃自身也遭到削弱的情况下出现的。党项趁着唐朝和吐蕃两败俱伤时,成功突破先天不足一一夹在唐朝和吐蕃之间,并且对唐朝对吐蕃都构成很大的威胁。这就是陈寅恪先生所说的“迨吐蕃衰败之后,其役属之党项别部复兴起”的意思。

三、党项在吐蕃与唐朝之间游离

党项之能在唐后期吐蕃衰败之际兴起,这与它们此前依违于唐、蕃之间的位置有直接关系。《旧唐书·党项传》说:

“党项羌在古析支之地,……其界东至松州,西接叶护,南杂春桑、迷桑等羌,北连吐谷浑,处山谷间,亘三千里。其种每姓别自为部落,一姓之中复分为部落,大者万余骑,小者数千骑,不相统一。”

党项人的“地盘”

党项人分布的地区即唐朝西部今青海境内的东部黄河上游、四川松潘以西山谷和甘肃南部等地,其社会进化至部落阶段,较诸北方形成政权的势力相对滞后。这种分散不统一的部落各自为政,其生活以畜牧为主,《旧唐书》记载:“不事产业,好为盗窃,互相凌却”,“不知稼穑,土无五谷”,显然,他们的生活处在比较自然的状态之下。由于不事生业,对粮食、布匹和其他日常生活用品的需求,就向邻接的汉地索取,索取不得即抢掠,这就是“好为盗窃”的缘由。

在吐蕃兴起之前,党项与中原王朝的关系比较密切,因为中原王朝丰厚的资源是吸引他们的动力,中原王朝对他们的畜牧产品的需求远远小于他们对中原物品的需求,这就成为党项向东发展的一个经济目标。对于他们的骚扰,周、隋及初唐政府,采取的对应措施基本上是安抚和小规模的征讨相兼,目的是威吓,使之安顺,因为党项的力量不足以令中原王朝大动干戈,至少对隋、唐这样势力强盛一统天下的王朝而言,党项的威胁是局部的、弱小的。

吐蕃

吐蕃势力坐大之后,开始向唐朝进逼。夹处唐、蕃之间的弱小势力,面临的选择,是投附于东部繁盛的唐朝,还是依偎于富有朝气的游牧政权?实际上,吐蕃对这个地区的兴趣大于唐朝,据《旧唐书》记载这里:

“成为其北向西域,东向黄河中上游,东南向川康滇边区拓展之前进基地”,“自是连岁寇边,当、西等州诸羌尽降之”,“时吐蕃尽收羊同、党项及诸羌之地,东与凉、松、茂、嶲等州相接”。

面对吐蕃的威逼,党项与其他羌系民族,开始向唐朝控制的领地投奔,《旧唐书》说的意思再明显不过:

“吐蕃强盛,拓拔氏(党项诸部中最强者)渐为所逼,遂请内徙,始移其部落于庆州,置静边州以处之。”“其在西北边者,天授三年(692)内附,凡二十万口,分其地置朝、浮、归等十州。仍散居灵、夏等界内。”

唐朝将党项人安置在沿边的州县内,这些州县是羁縻性质的,与朝廷直辖的正州正县有较大的差别。羁縻州县本身不受朝廷的直接指挥,而是由番族部落的头领或酋长担任都督、刺史,自行负责州县政务,其自主权和独立性很大。唐朝之所以对这些外族采用羁縻而非直辖的方式管理,可能是政府对诸如此类的众多外族在短时间之内没有充分的统辖能力,只能采取间接性的安抚式的控制办法应付。倘若朝廷有这个能力,它是不会坐视不管的。

而且即使是唐太宗时期朝廷最强大的时候,唐朝对于周边不同的国家,威慑的程度也有所不同。面对吐蕃的兴起,唐太宗的可汗盛势却未能慑服吐蕃。据《吐蕃王国的兴衰》记载:在太宗之后的高宗、武则天时代,西部的整个格局,就处于吐蕃的压力之下而动荡不定,这可能是党项势力未能被纳入到朝廷直接控制的行政州县的缘故。

装备精良的吐蕃军队

安史之乱后,朝廷对全国的控制能力受到叛乱的挑战被严重削弱,周边地区的动荡成为后期朝廷面对的主要问题之一。吐蕃对长安西部即河西、陇右的攻陷,使唐朝丧失了对整个西部地区的控制权。西部边缘地带的党项,在唐朝的弱势状态下,它与王朝的关系出现了新的、若即若离的、甚至是很微妙的变化:

在朝廷势力比较强盛的时候,党项依托于王朝,处于羁縻式的州县之内;可是朝廷势力衰弱之时,吐蕃势力进逼朝廷都城之下,党项受唐的控制从羁縻式的松散状态变得更加自如,加上吐蕃的强力推进,夹在唐、蕃之间的党项人,其活动方向,则常常表现出游移不定的倾向。根据《旧唐书》的记载,党项人对朝廷的向往,仍如前期那样保持着热情,譬如:

“(肃宗)宝应初(762年),其首领来朝,请助国供灵州军粮,优诏褒美。”“宝应元年十二月,其归顺州部落、乾封州部落、归义州部落、顺化州部落、和宁州部落、和义州部落、保善州部落、宁定州部落、罗云州部落、朝凤州部落,并诣山南西道都防御使、梁州刺史臧希让请州印,希让以闻,许之。”

这些事例表明党项对唐朝的向往,是有他的主观动机的,就像上面所说的党项被中原王朝富庶的经济生活所吸引。

西夏壁画

四、党项与唐朝复杂的关系

然而,党项与朝廷的关系,还是颇为矛盾和复杂的,他们也不断受到来自吐蕃的诱惑。据《新唐书》和《旧唐书》记载:“至德末(757年),为吐蕃所诱,使为乡导钞边”,“吐蕃、党项入犯京畿”等等,《新唐书·党项传》有一段记载很能说明党项人游移的情况:

(朔方节度使郭)子仪以党项、吐谷浑部落散处盐、庆等州,其地与吐蕃滨近,易相胁,即表徙静边州都督、夏州、乐容等六府党项于银州之北、夏州之东,宁朔州吐谷浑住夏西,以离沮之。召静边州大首领左羽林大将军拓拔朝光等五刺史入朝,厚赐赉,使还绥其部。先是,庆州有破丑氏族三、野利氏族五、把利氏族一,与吐蕃姻援,赞普悉王之,因是扰边凡十年。子仪表工部尚书路嗣恭为朔方留后,将作少监梁进用为押党项部落使,置行庆州。且言:“党项阴结吐蕃为变,可遣使者招慰,芟其反谋,因令进用为庆州刺史,严逻以绝吐蕃往来道。”代宗然之。又表置静边、芳池、相兴三州都督、长史,永平、旭定、清宁、宁保、忠顺、静塞、万吉等七州都督府。于是破丑、野利、把利三部及思乐州刺史拓拔乞梅等皆入朝,宜定州刺史折磨部落、芳池州野利部并徙绥、延州。

这段记载,将党项与唐朝关系的复杂性揭示了出来。就当时的形势,党项亲近唐朝比亲近吐蕃的心情更浓厚一些,这是因为党项活动的地区多在唐朝的控辖之内,唐朝设置的羁縻州县给他们提供了生存的机会和空间。可是,与唐朝竞争的吐蕃又常用利惠争取和拉拢他们,党项亦跟从吐蕃而与唐廷对抗。另一方面,唐朝的地方官员在处理边务中的措施和政策,似乎也有严重的问题。如《旧唐书·党项传》说:

贞元三年(787年)十二月,初禁商贾以牛、马、器械于党项部落贸易。六州党项自石州奔过河西。……永泰、大历已后,居石州,依水草。至是,永安城镇将阿史那思昧扰其部落,求取驼马无厌,中使有赞成其事,党项不堪其弊,遂率部落奔过河。

西夏贸易图

党项向往的是与唐朝边贸交易,这可以满足他们逃离社会动荡的生活需求,唐朝也深知此点,就常以断绝贸易掐它的软肋,试图制服党项。唐朝担心党项与吐蕃的结合破坏自己西北的防务,而党项的游离不定又加重了朝廷的担忧,双方的互不信任,是这个时期麻烦不断的根源所在。边务官员求取无厌,特别得到朝廷下来的宦官的响应,在这种情况下,党项人也有很大怨念。《新唐书·党项传》提供的另一则史料,也反映出地方官员处事的任意妄为:

至(文宗)开成末(840年),(党项)种落愈繁,富贾人赉缯宝鬻羊马,藩镇乘其利,强市之,或不得直,部人怨,相率为乱,至灵、盐道不通。武宗以侍御史为使招定,分三印,以邠、宁、延属崔彦曾,盐、夏、长泽属李鄠,灵武、麟、胜属郑贺,皆绯衣银鱼,而功不克。

这段材料显示的信息是唐朝商人与党项人之间从事的商业活动,商人用丝绸换取党项人的牲畜,其利润则被驻守当地的节度使所看中,于是强行交易,用丝绸利诱马匹,结果丝绸不兑现,党项人没获利,引起怨愤,导致动乱。唐廷对应的结果是选派新的官员驻守沿边各地,从“功不克”的结果看,显然没有处理得了这样的局面。至少就这份文献看来,唐廷处置的不是追究地方违法乱事的官员,而是采取模糊手法避开矛盾的症结去处置,显然是得不到党项人的认可的。唐朝之所以出此计策,还是双方缺少信任的缘故。《新唐书·党项传》还记载一个例子,很能说明双方的关系:

(党项)至大和中浸强,数寇掠,然器械钝苦,畏唐兵精,则以善马购铠,善羊贸弓矢。鄜坊道军粮使李石表禁商人不得以旗帜、甲胄、五兵入部落,告者,举罪人财畀之。

西夏艺术

李石上奏禁止商人与党项交易旗帜、甲胄和兵器这类物品,显然是不想让党项得到它们,他清楚地了解朝堂的真实意图,那就是不能向党项人提供对自己有威胁性的产品,因为党项人并不可靠,一旦他们获取唐朝精锐的武器,很可能就会跟着吐蕃,甚至自己就可以组织力量反过头来对抗唐朝。

这种情形到了宣宗时期有了性质上的变化,如上面陈寅恪先生所说,吐蕃势力衰竭之后,党项不再受到吐蕃的羁控,完全按照自己的意愿行动,于是长安西北开始频繁地遭受在唐廷看来不断的威胁。宣宗曾说出这样的话语:“党项穷寇,仍岁暴吾鄙,……终不以此贼遗子孙。”由此可见,朝廷当政者是以将党项视做威胁而力图去除后患的心态对待他们的。这至少表明朝廷于党项,已不完全视做前期那般羁縻府州之内的隶属势力了。在这种情况下的党项人如何反应和举措?

五、党项羁縻范围

《新唐书·党项传》记载:

始,天宝末,平夏部有战功,擢容州刺史、天柱军使。其裔孙拓拔思恭,咸通末窃据宥州,称刺史。黄巢入长安,与鄜州李孝昌坛而坎牲,誓讨贼,僖宗贤之,以为左武卫将军,权知夏绥银节度事。次王桥,为巢所败,更与郑畋四节度盟,屯渭桥。中和二年(882年),诏为京城西面都统、检校司空、同中书门下平章事。俄进四面都统,权知京兆尹。贼平,兼太子太傅,封夏国公,赐姓李。嗣襄王煴之乱,诏思恭讨贼,兵不出,卒。以弟思谏代为定难节度使,思孝为保大节度、鄜坊丹翟等州观察使,并检校司徒、同中书门下平章事。王行瑜反,以思孝为北面招讨使,思谏东北面招讨使。思孝亦因乱取鄜州,遂为节度使,累兼侍中,以老荐弟思敬为保大军兵马留后,俄为节度使。

宥州遗址

文中所说的宥州一地,唐前期最早安置的是随突厥降附的粟特移民,唐朝为他们设六州,称为“六胡州”。安史之乱以后,这里的情况发生了新的变化,肃宗“宝应已后,因循遂废,由是昆夷屡来寇扰,党项靡依”,来入寇的“昆夷”指的是吐蕃、回纥诸部,党项部不属于“入寇”,而是依附。突厥势力被回纥(回鹘)取代后,吐蕃又涉入到这个地区。为了防范它们,朝廷打算修缮六胡州旧城。引起朝廷重视的直接原因,则是回鹘势力以征讨吐蕃为名南下,朝廷感受到威胁,宰相李吉甫提议,以修筑宥州的方式加强北部防务,“请自夏州至天德军,复置废馆一十一所,以通急驿。又请夏州骑士五百人,营于经略故城,应援驿使,兼护党项部落”。可见,宥州的党项人当有不少。那么,党项人是什么时候到这里来的?应该是在唐朝前期。《旧唐书·张说传》记载:

玄宗开元九年(721年)六胡州康待宾等反叛:“叛胡与党项连结,攻银城、连谷,以据仓粮”,张说受命镇压叛乱,“说招集党项,复其居业。……因奏置麟州,以安置党项余烬”。

显然,党项在宥州一带早有存留,后突厥势力被回鹘取代、粟特人主体离开此地之后,党项人似乎成为这里的主人了。这应该是拓拔思恭占据该州发展自己势力的基础。

党项族首领拓跋思恭影视形象

六、审时度势,党项平叛,赢得皇帝信任

拓拔思恭与唐廷的关系怎样,文献中没有更多的披露,从上文中的“窃据”一词看,拓拔思恭成为宥州刺史,显然没有经过朝廷任命,至少从朝廷这边可以看出不是情愿的。拓拔思恭卧据宥州以及随后占有夏、绥、银诸州,正是凭借他参与朝廷对抗黄巢起事而立功的条件。可见,晚唐内地农民和流民发生的对抗朝廷的大规模武装战争,为岌岌可危的朝廷抓住救命稻草、带来一丝幻觉的希望,首推党项这类周边雄盛的蕃族军队。拓拔思恭“誓讨贼”的坚定态度,表现出他具有某种审时度势的政治家的谋略:朝廷有难之时,正是展示党项力量和忠诚之际!忠诚的结果,换来的是朝廷的信任;朝廷的信任,给自己带来了发展的机会。这是党项势力崛起的一个十分关键的时刻。此后,党项势力就顺此道路走下去了。

七、是“忠”还是“贼”,留后世评价

那么,党项的道路在晚唐之时如何定性呢?这里列举元朝人修纂的《宋史》和《金史》两条材料说明。第一条选取的是《宋史》的《外国一·夏国传上》:

昔唐承隋后,隋承周、齐,上溯元魏,故西北之疆有汉、晋正朔所不逮者,然亦不过使介之相通,贡聘之时而已。唐德既衰,荒服不至,五季迭兴,纲纪自紊,远人慕义,无所适从。

这条材料的核心思想是说唐朝纲纪不存的情况下,周边各族势力处在“无所适从”的境地,之所以如此,根本原因则是前一句“远人慕义”的心态,那就是对朝廷的忠诚。朝廷不在了,“远人”没有依托,才导致“无所适从”的尴尬。与此配合,《金史》里说到党项人在朝廷威权丧失之后,所表现出来的,同样是忠诚的态度,《金史》的《外国上·西夏传》中说:

夏国王李乾顺。其先曰拓跋思恭,唐僖宗时,为夏、绥、银、宥节度使,与李茂贞、李克用等破黄巢,复京师,赐姓李氏。唐末,天下大乱,藩镇连兵,惟夏州未尝为唐患。历五代至宋,传数世至元昊,始称帝。

西夏文字

在元朝人看来,拓拔思恭这些党项人,在唐朝动荡不定的状态下,他们没有跟从其他节度使和地方军事将领擅自行动,脱离皇帝而另搞一套;相反,他们的所作所为,大体上是在忠诚的范围之内。党项人什么时候开始有了自己的发展呢?《金史》认为是在北宋之后的元昊。换句话说,党项人建立自己政权的时机,不是唐朝政权存在的时候,而是朝廷消亡之后。目前存留下来的史料,几乎都持有这样的看法,是否可以证明党项人的忠诚较之晚唐的一般将领还要可靠?

小结:

就唐朝统治局面存在的角度而言,党项人与朝廷的关系,是有着很严重的依存关系的,党项人要借助朝廷的支持而存在,要换取朝廷的承认而获得中原的认同。黄巢等造反势力的崛起对朝廷构成的威胁,给了党项人获取朝廷信任的一个表现机会,它的效忠赢得了朝廷某种程度上的支持,为它后来的生存和发展创造了机会。它后来建立政权成为割据一方的霸主,并与其他势力颉颃对峙,形成五代、宋辽夏之局面。

参考资料:

《新唐书》《旧唐书》《宋史》《金史》

《唐代藩镇与中央关系之研究》

《唐代政治史述论稿》